快睿 CRYORIG 近期推出了全新的下吹式空冷散熱器 C5 與 C5 Cu,主打針對緊湊型與 ITX 等迷你機殼所設計。兩款皆導入 VC(Vapor Chamber)均熱板技術,在有限的空間中發揮最大化的散熱效率。

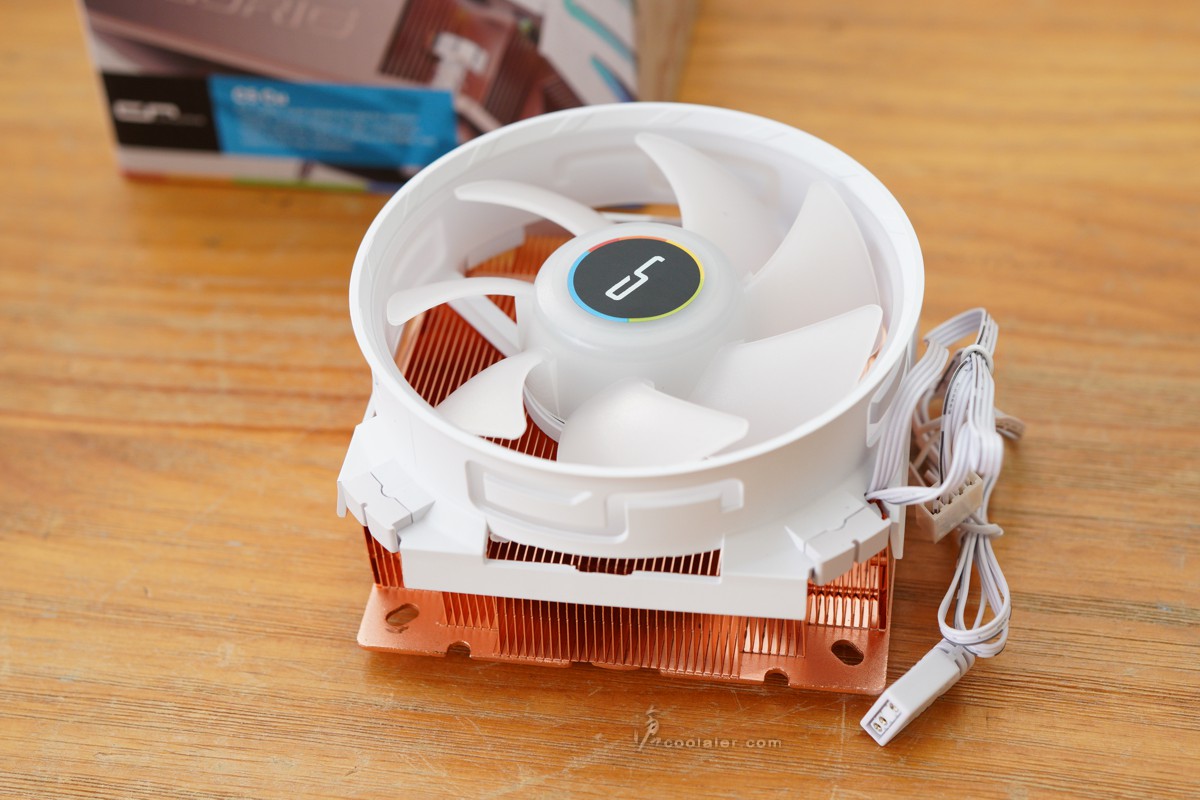

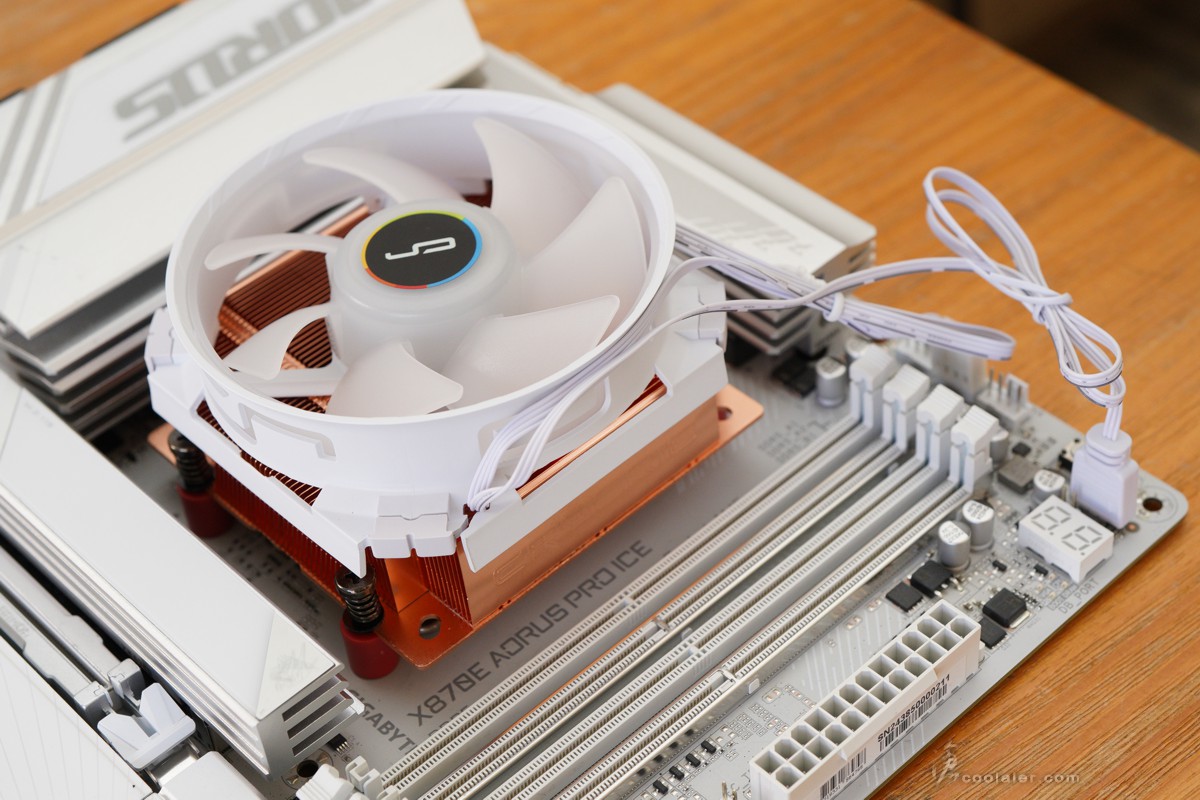

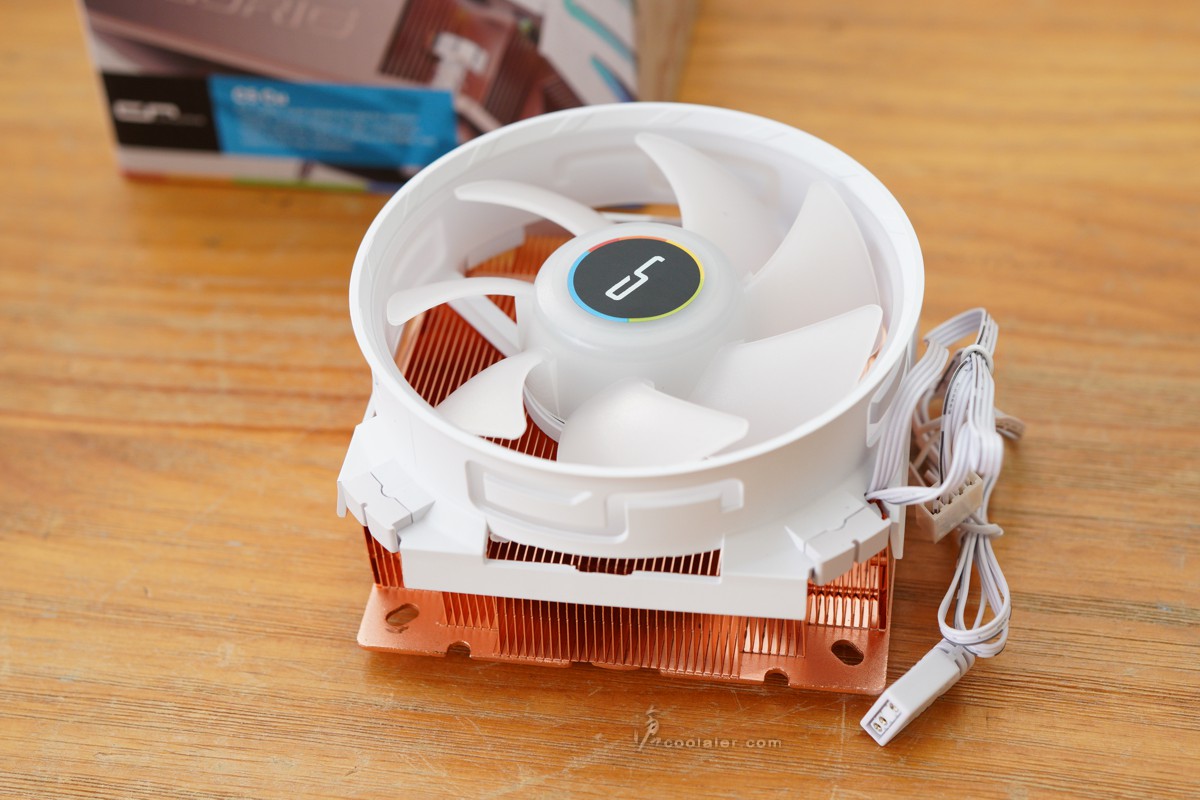

CRYORIG C5 與 C5 Cu 外型設計一致,主要差別在於外觀與用料。C5 以全黑風格為主,採用黑化鋁製鰭片並搭配鍍鎳 VC 底座,官方標示 TDP 160W;至於 C5 Cu,名稱中的 Cu 指的就是銅材質,採白色風扇外框配上銅原色的金黃色鰭片,以及全銅 VC 散熱底座,定位更高,可對應到 180W TDP。兩款皆為 90mm ARGB PWM 風扇。

入手開箱的是全銅版本的 C5 Cu 。

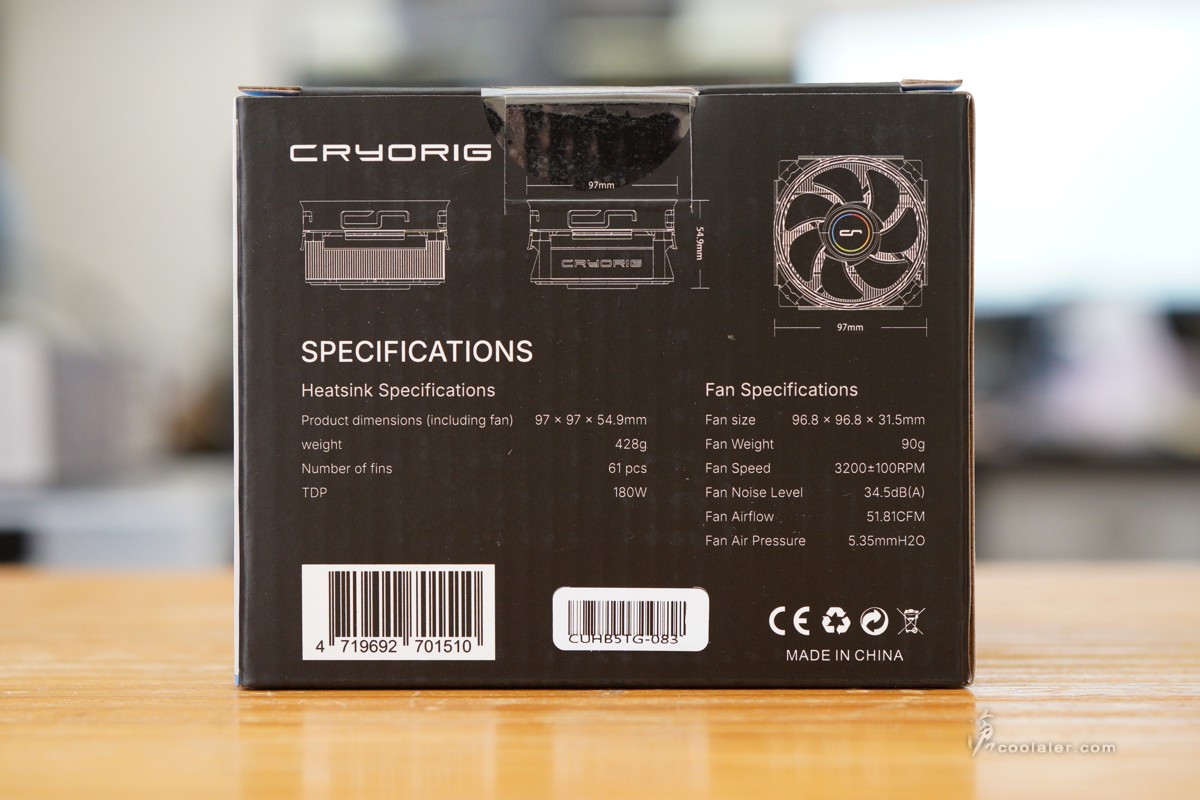

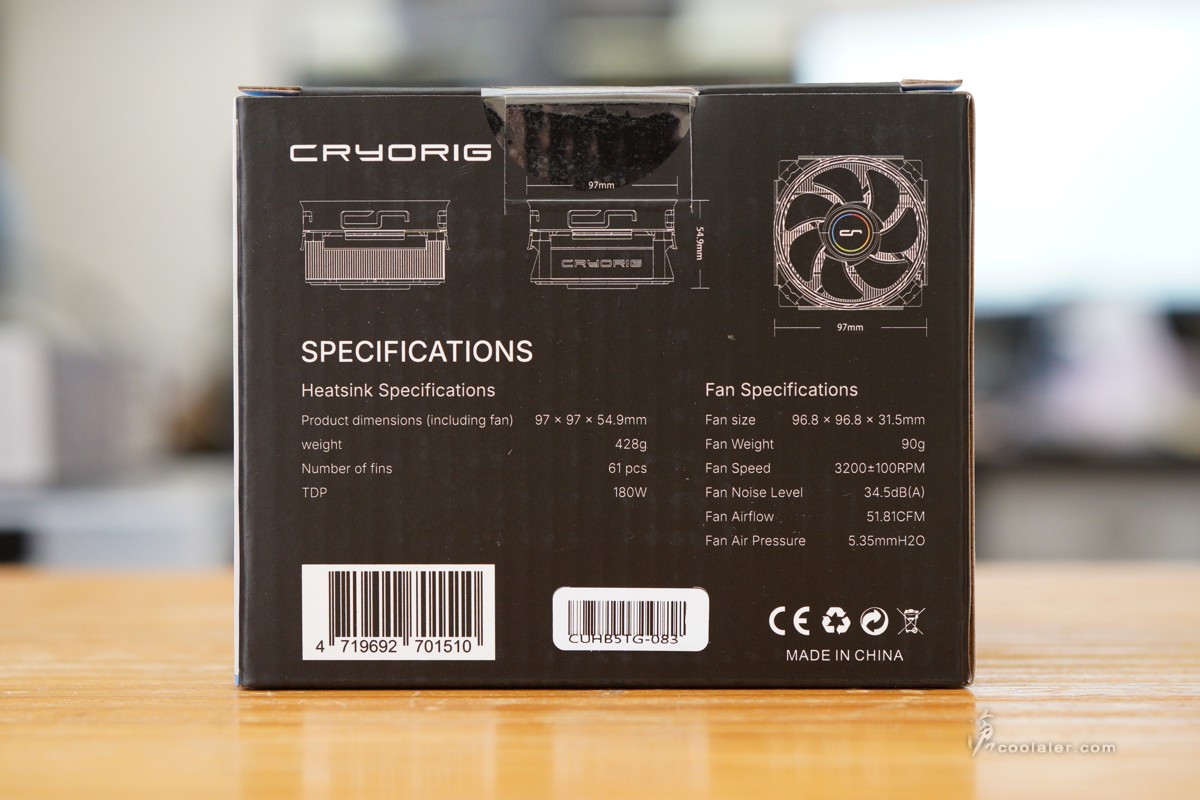

包裝背面有尺寸與風扇規格,尺寸小巧 97x97x54.9mm,不過因為採用全銅關係還算有點重量 428g,共有61片散熱鰭片,支援 TDP 180W 以下。風扇為特殊尺寸 96.8x96.8x31.5mm,轉速 3200RPM,噪音值 34.5dBA,風量 51.81 CFM,風壓 5.35mmH2O。

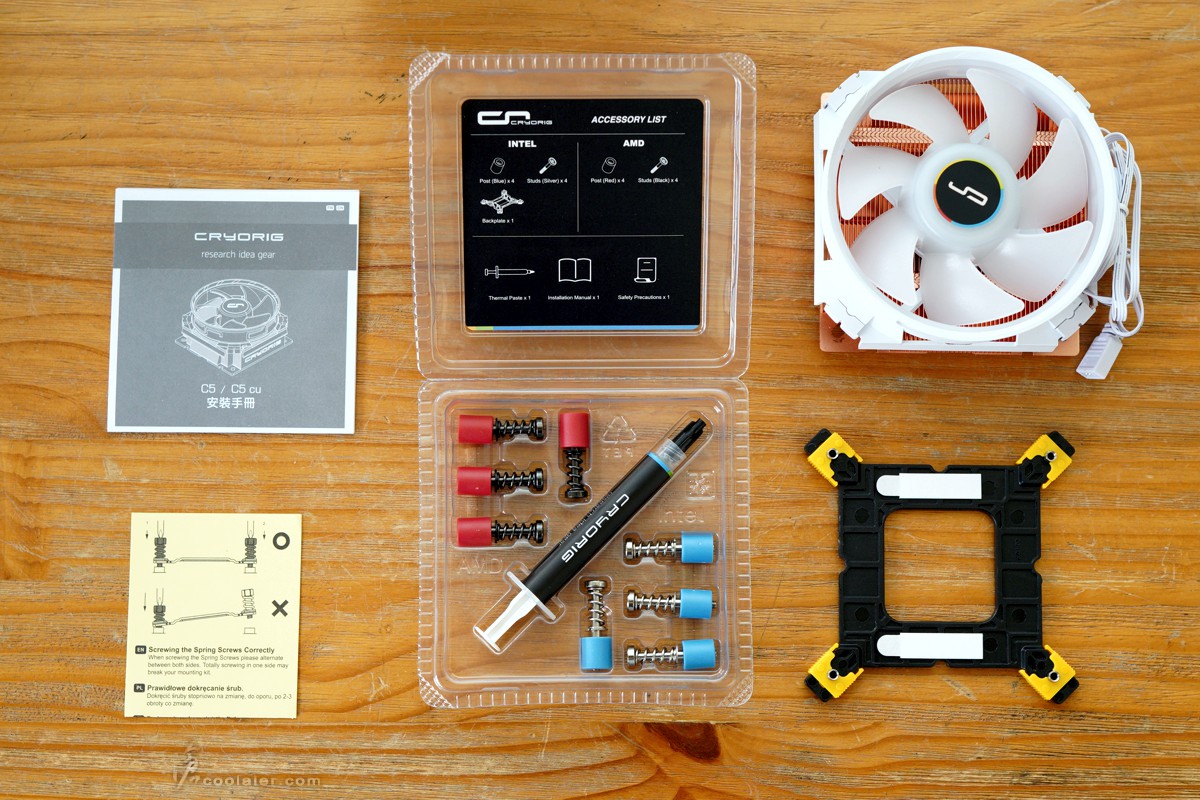

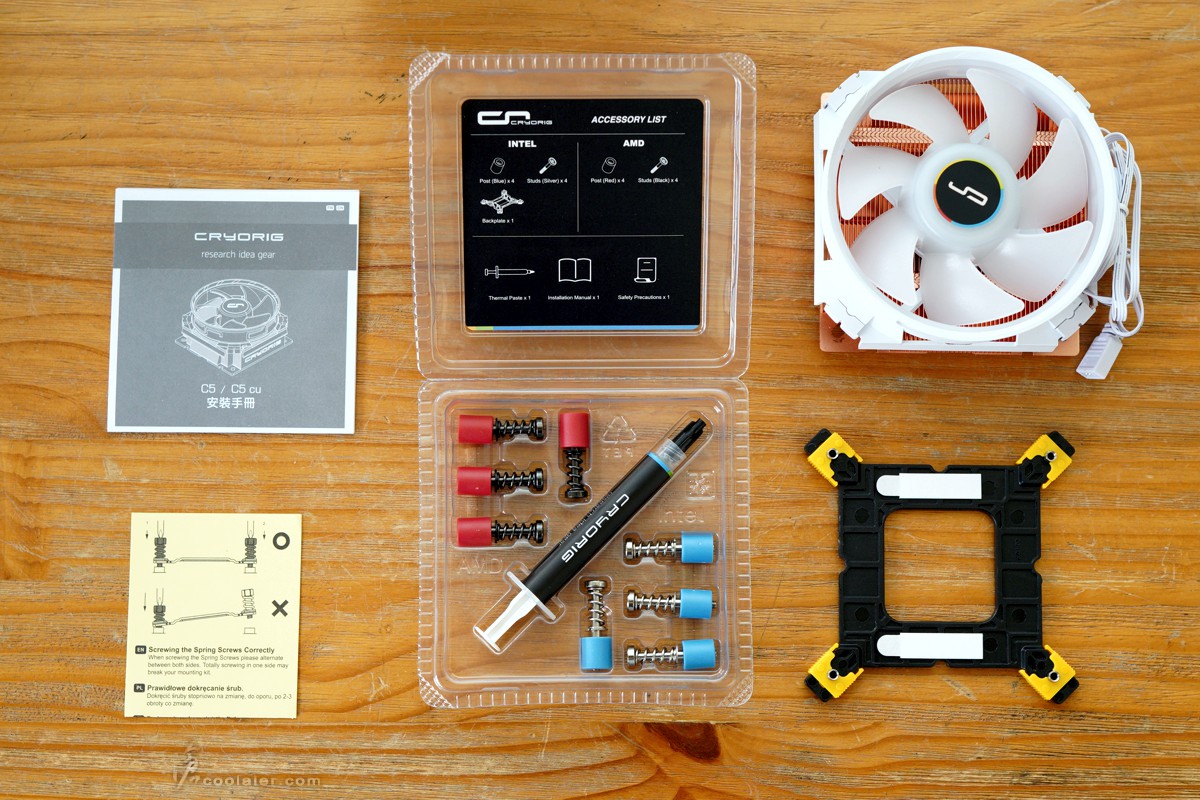

配件的部分有一個塑膠小盒裝。

有說明書、安裝螺絲、散熱膏、Intel 背板。

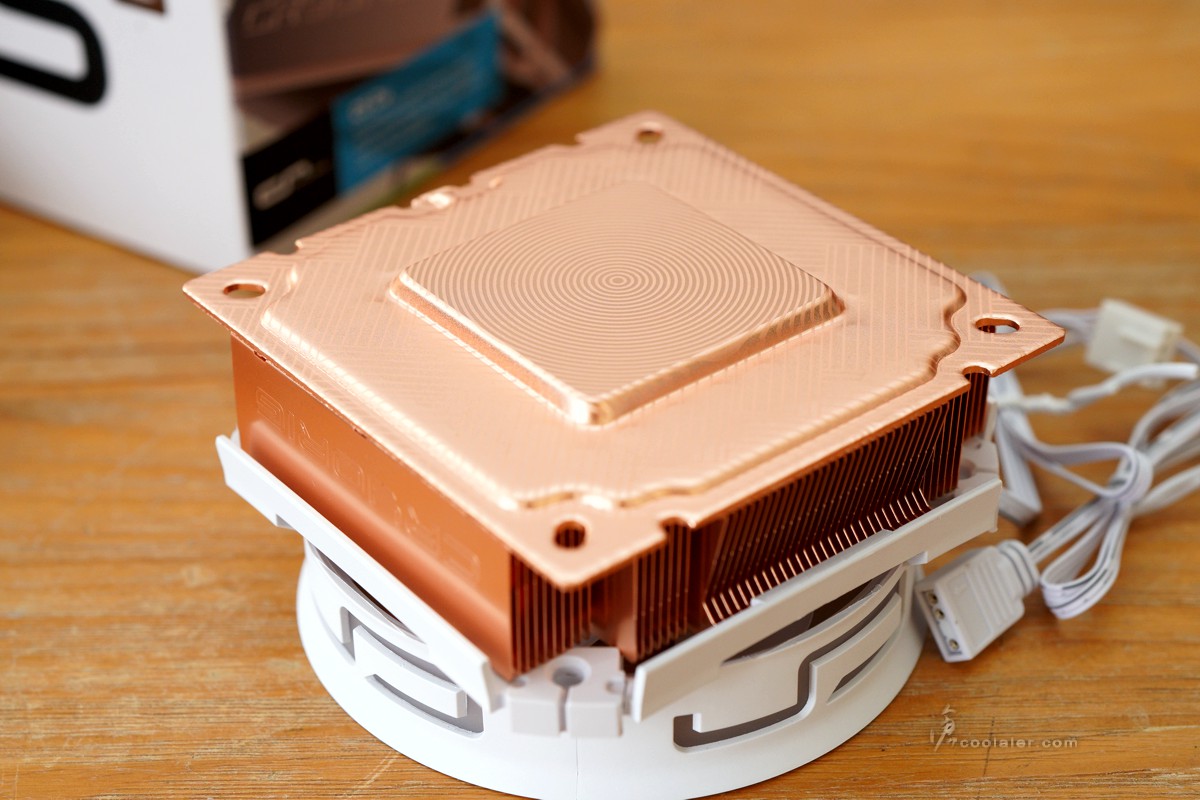

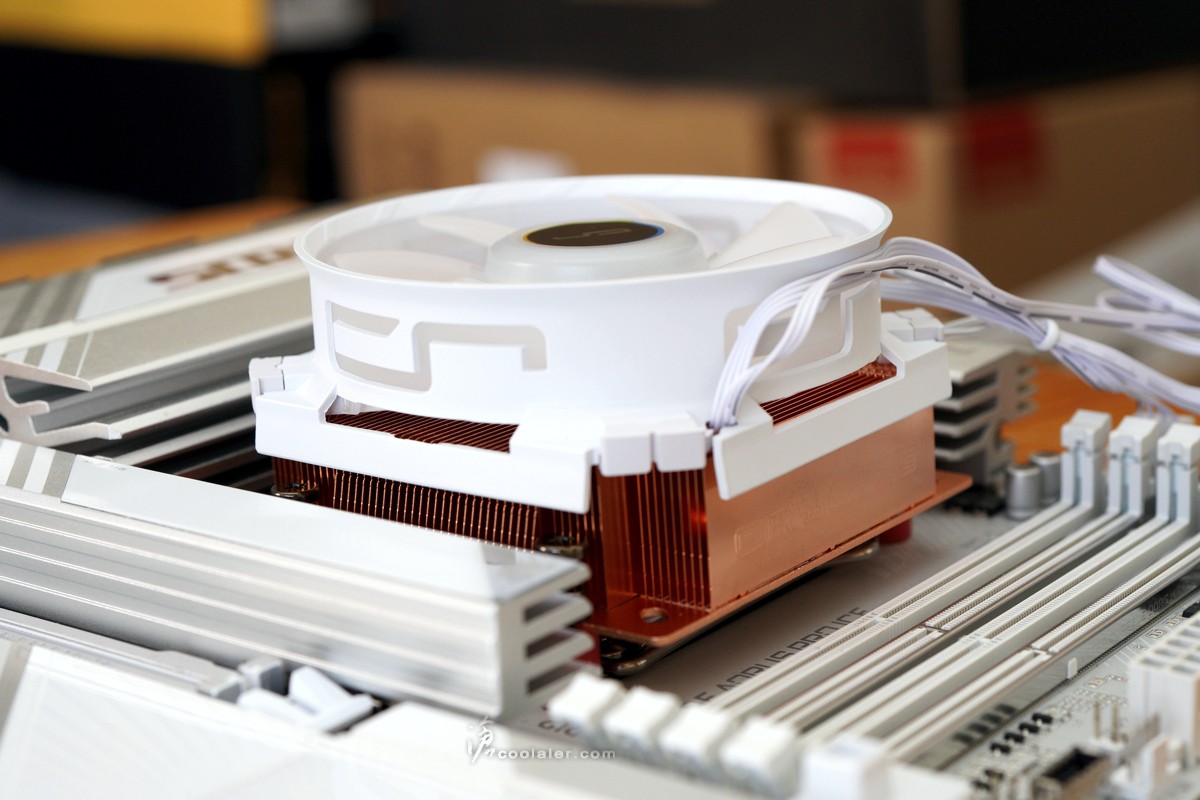

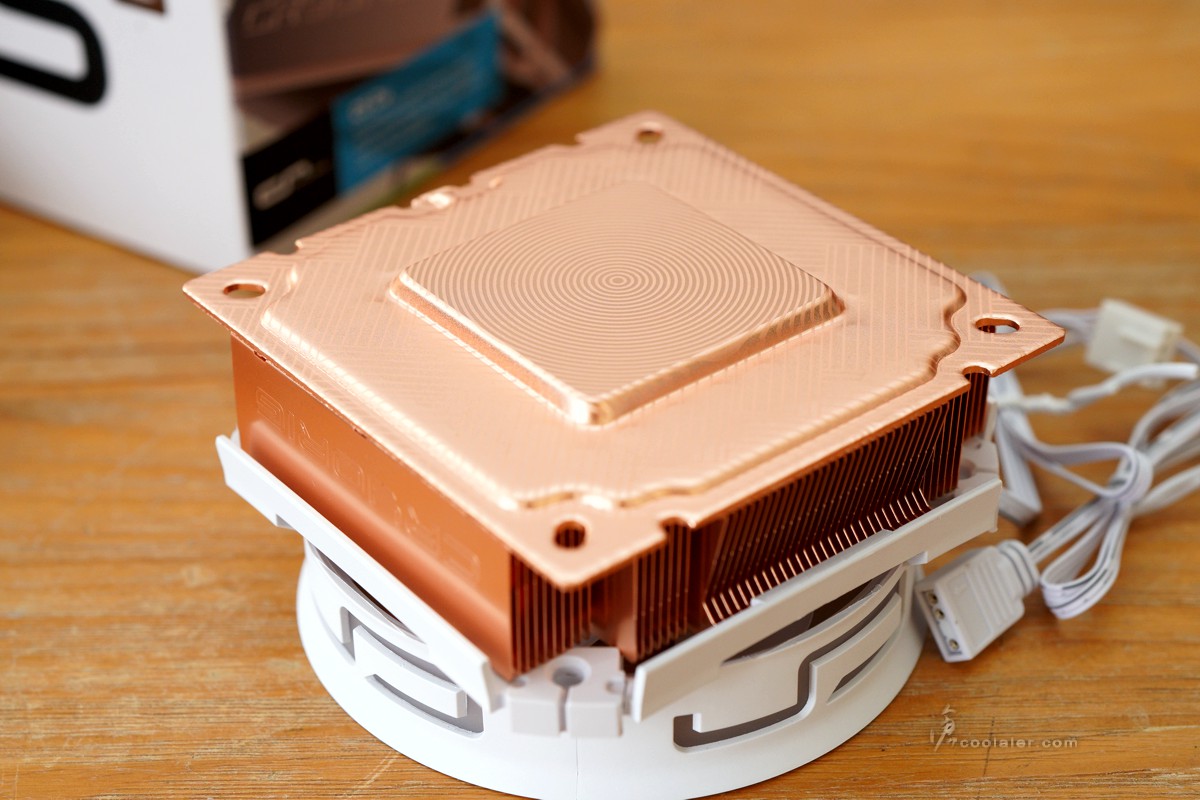

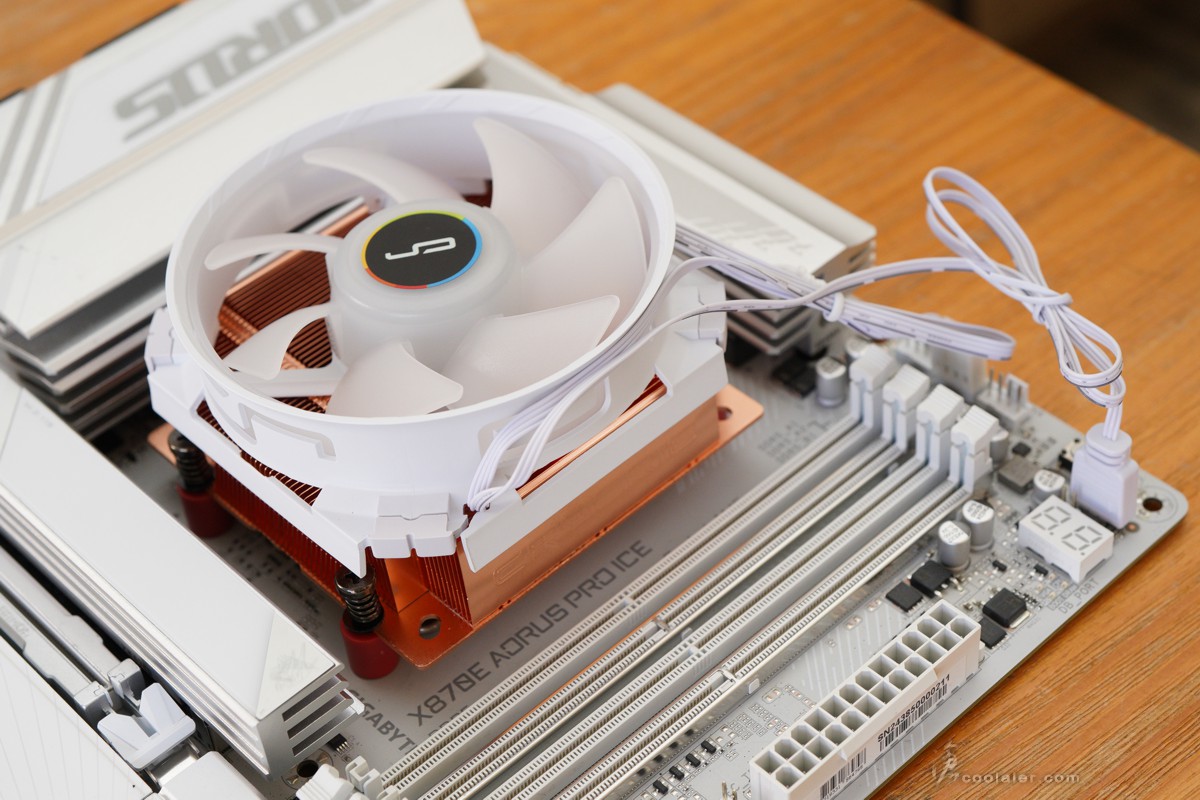

散熱器採下吹式設計,體積相當迷你,高度僅 54.9mm。一般機殼通常能容納較大的塔散,因此會優先選用尺寸更大的款式;但 CRYORIG C5 Cu 主打的則是迷你與 ITX 等高度受限的機殼環境,許多此類機殼只能安裝下吹式散熱器,而原廠散熱器往往效能不足,這款便成為更具效能的替代方案。

散熱器有風扇電源線以及 ARGB 燈效線。

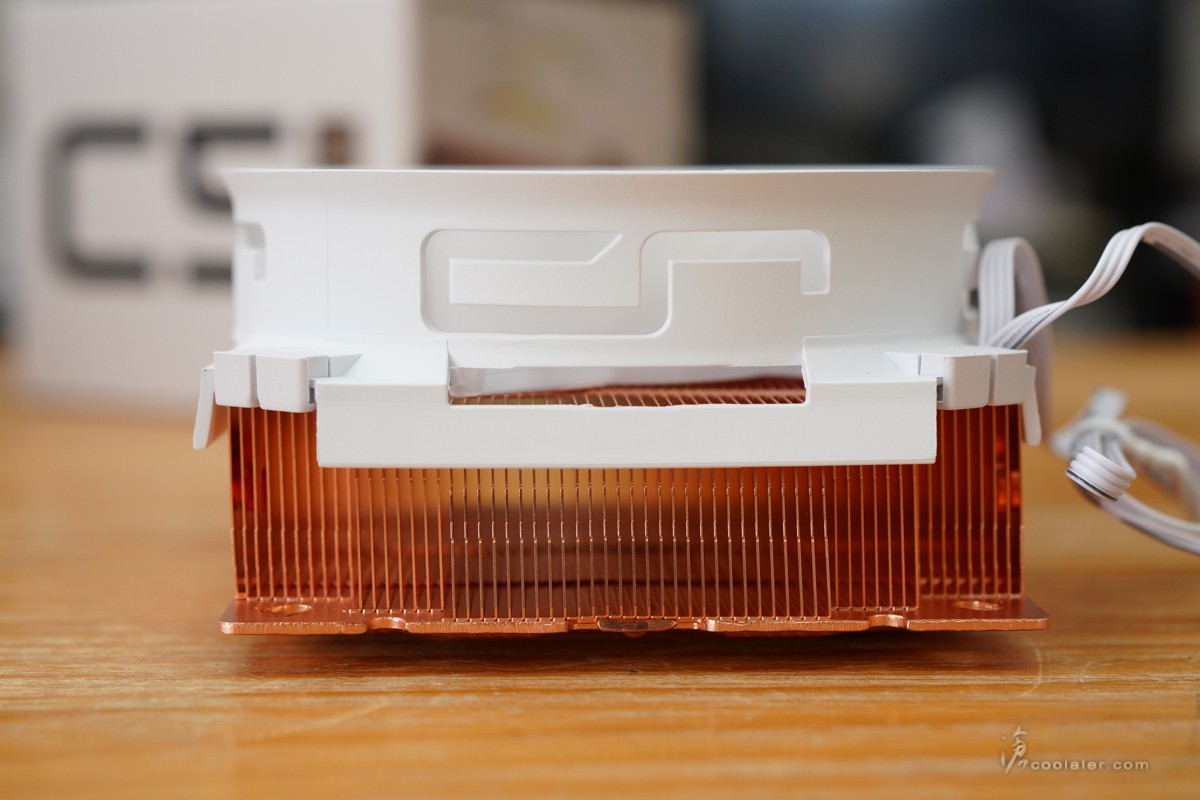

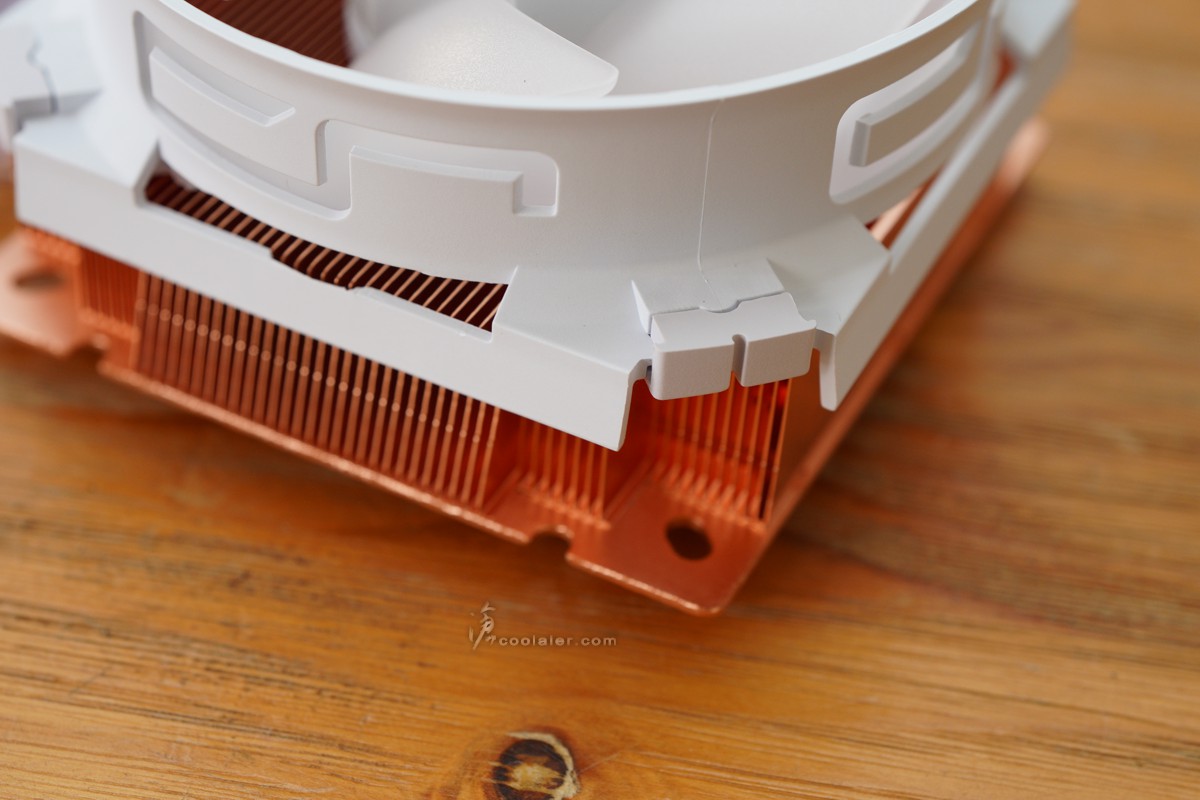

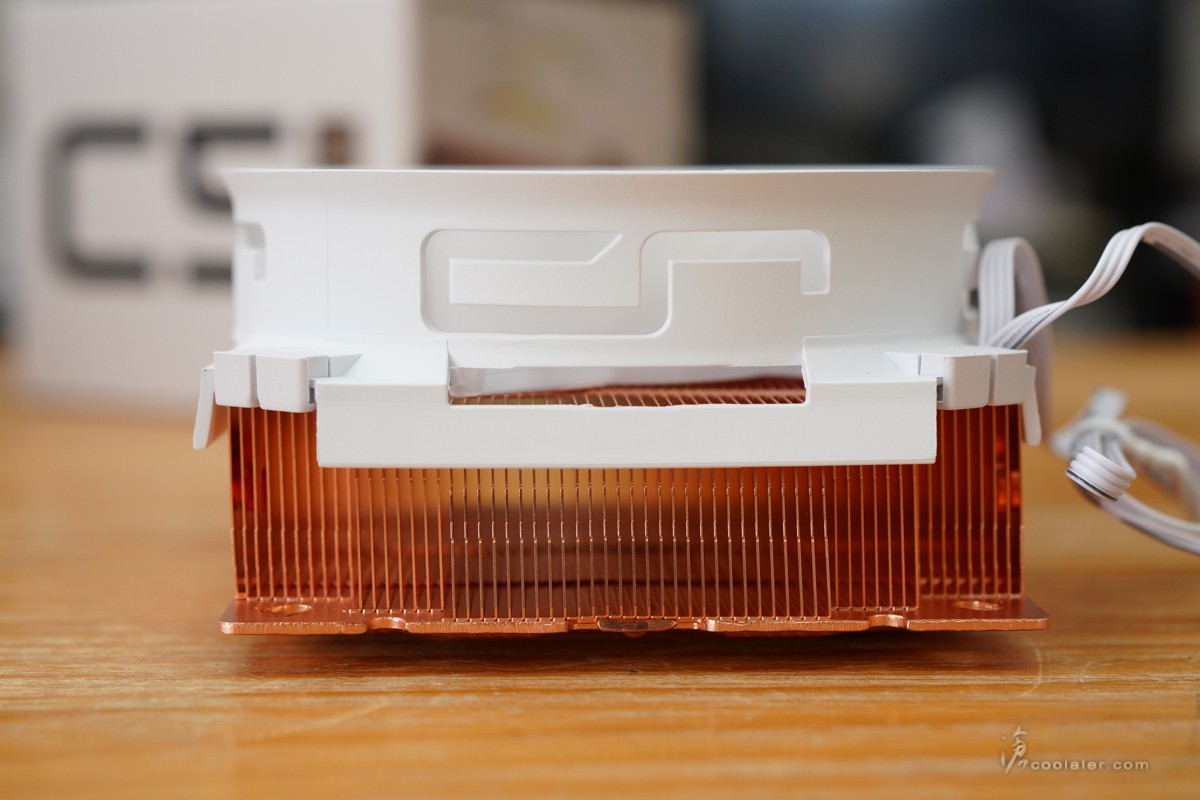

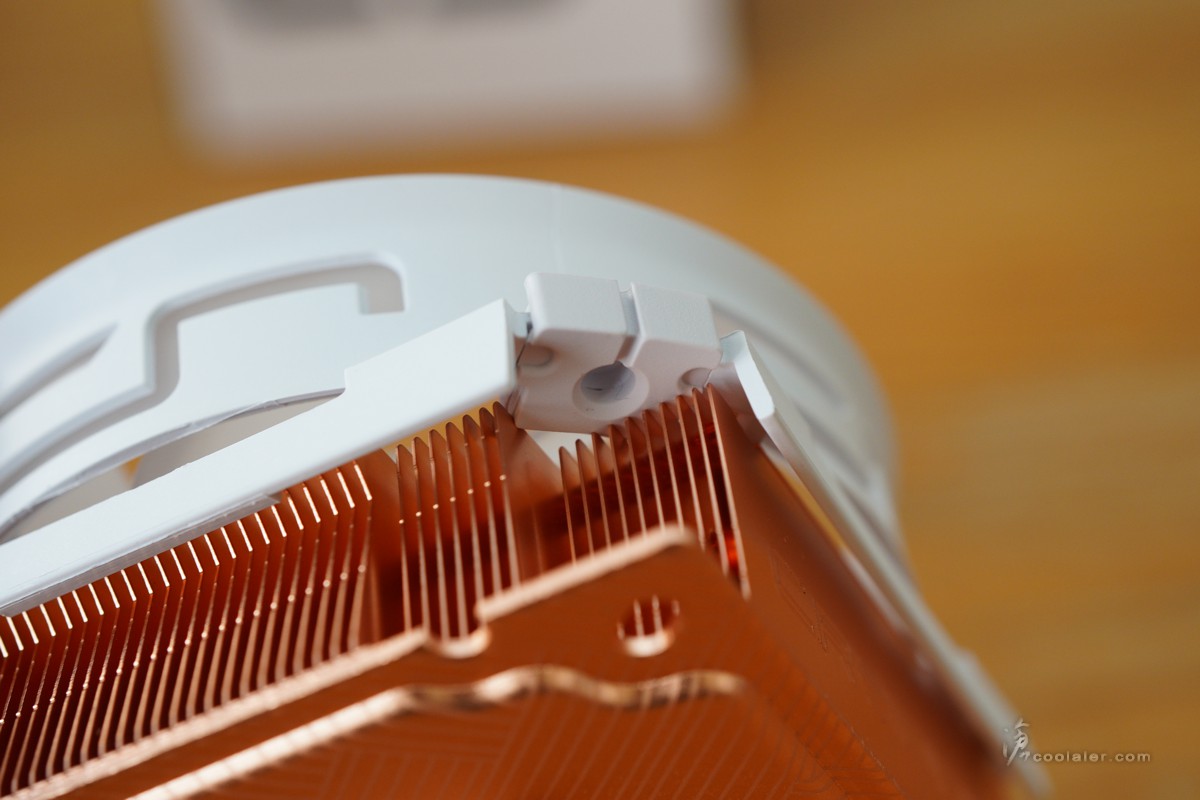

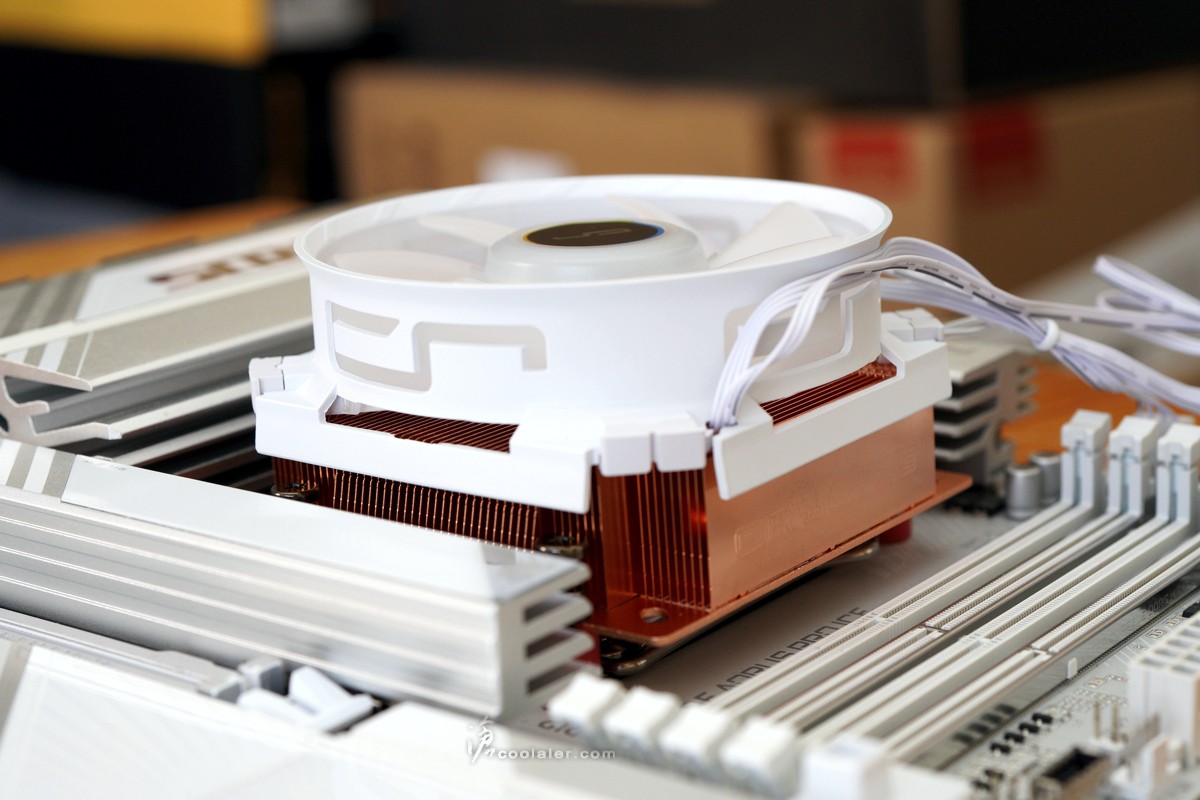

上面風扇框罩採用特殊設計,側邊有鏤空開孔呈現 CRYORIG 的 Logo,既能維持風壓,也能讓燈效透出。上部框罩是可拆卸式設計,側邊卡扣,除了便於安裝之外,也易於清潔用。

散熱鰭片上面有壓上 CRYORIG 立體字樣。

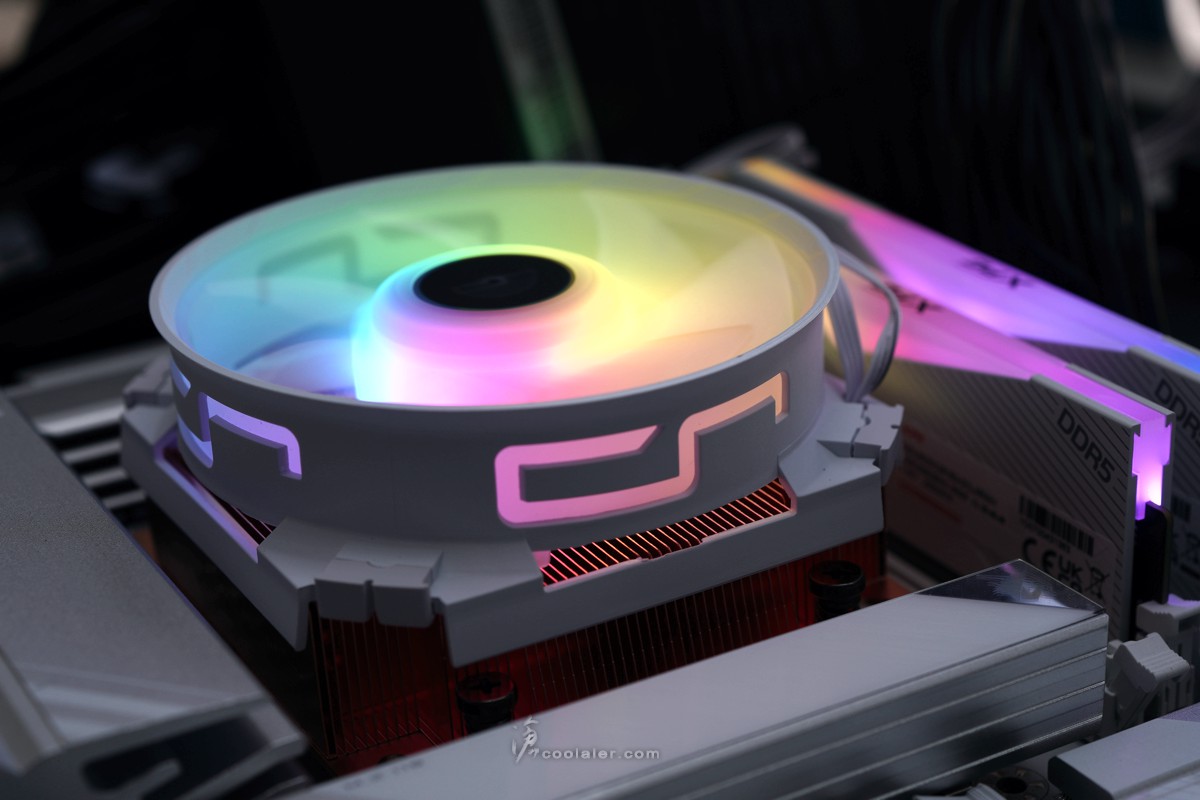

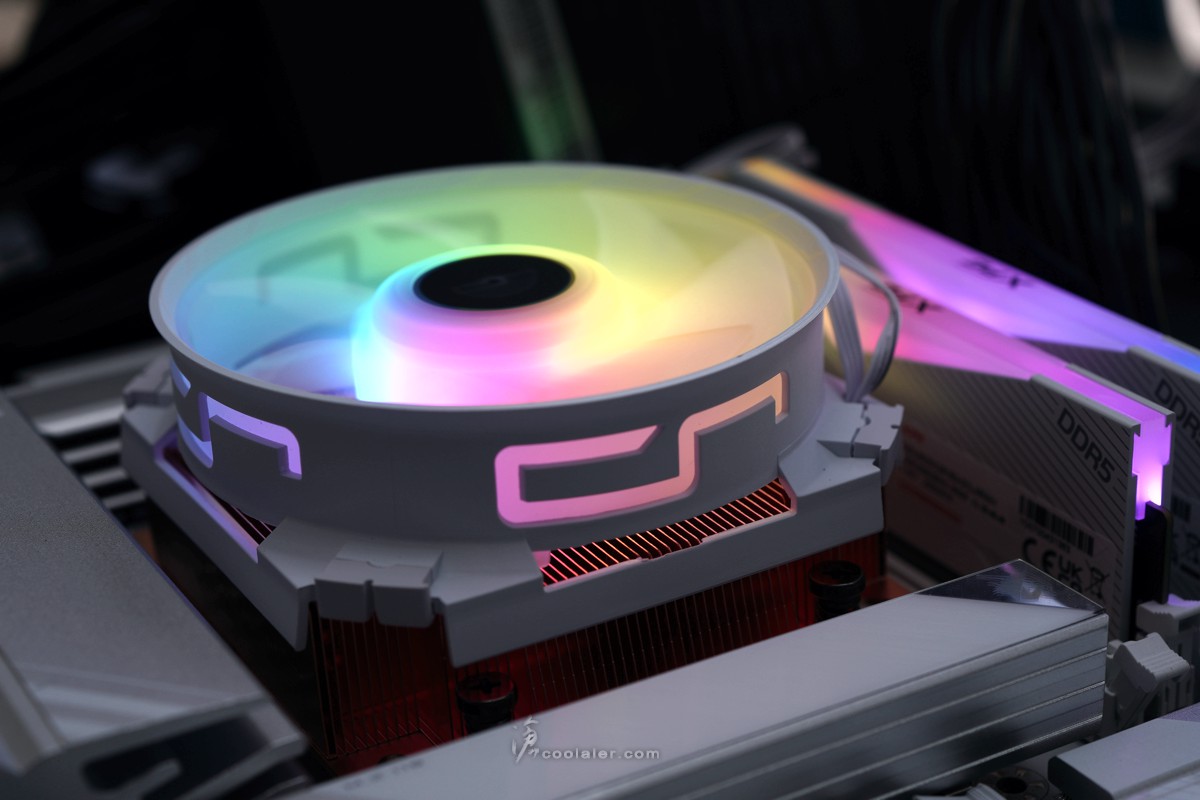

風扇為白色扇葉,有 ARGB 燈效,連接燈效線至主板,可由軟體控制顏色效果或與其他周邊同步。

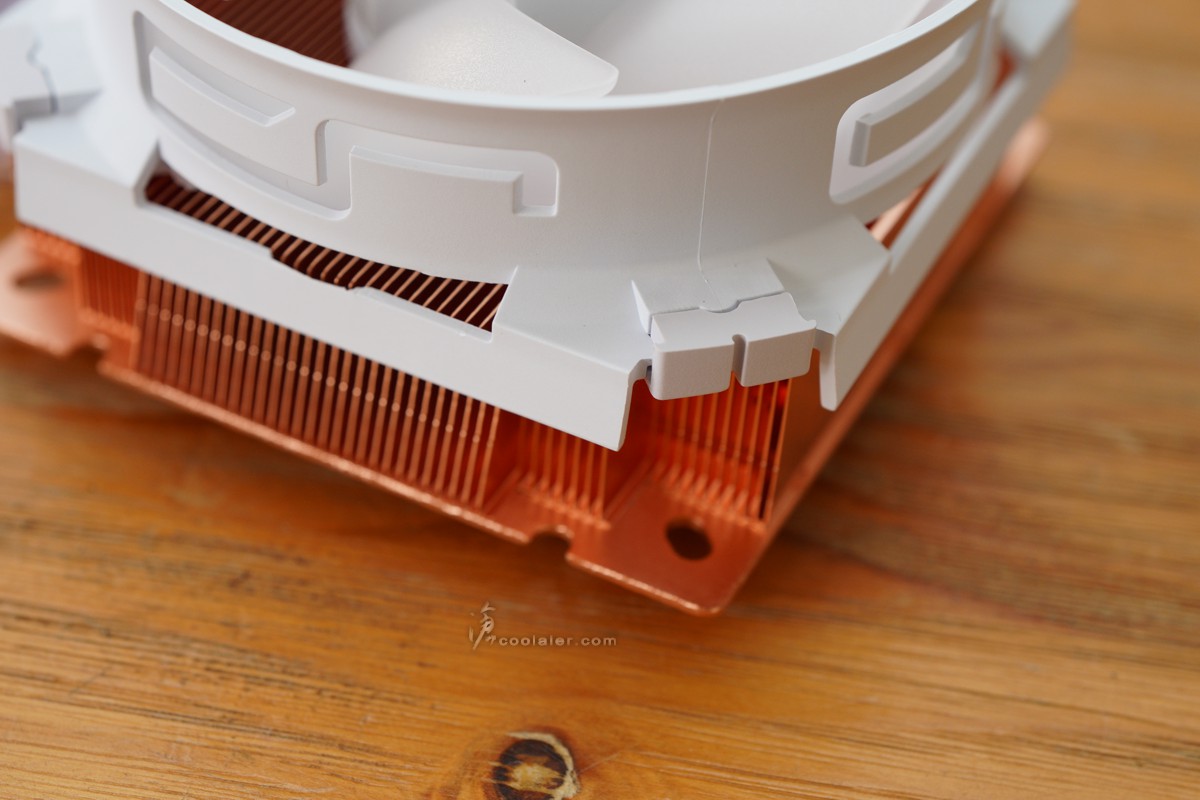

風扇框四邊有橡膠墊設計。主要是用來防止共振。

底部可見,直接與散熱鰭片接觸,達到緩衝效果。

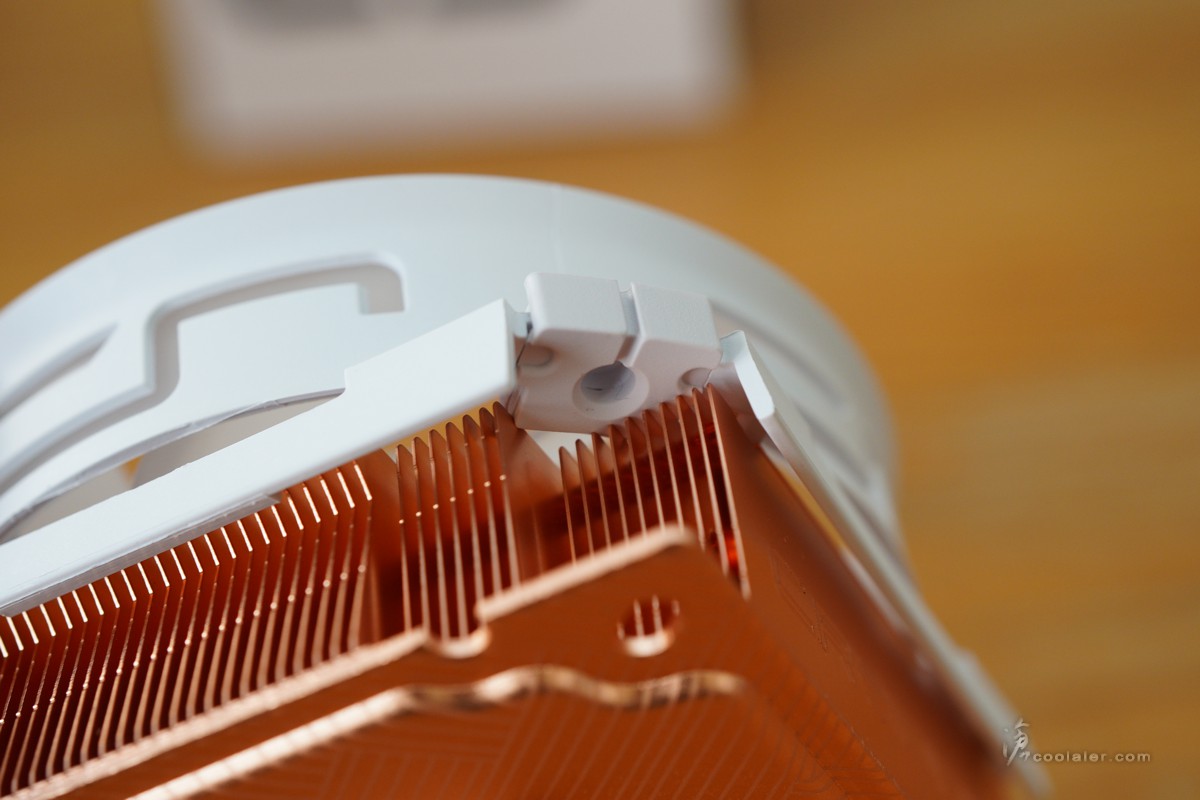

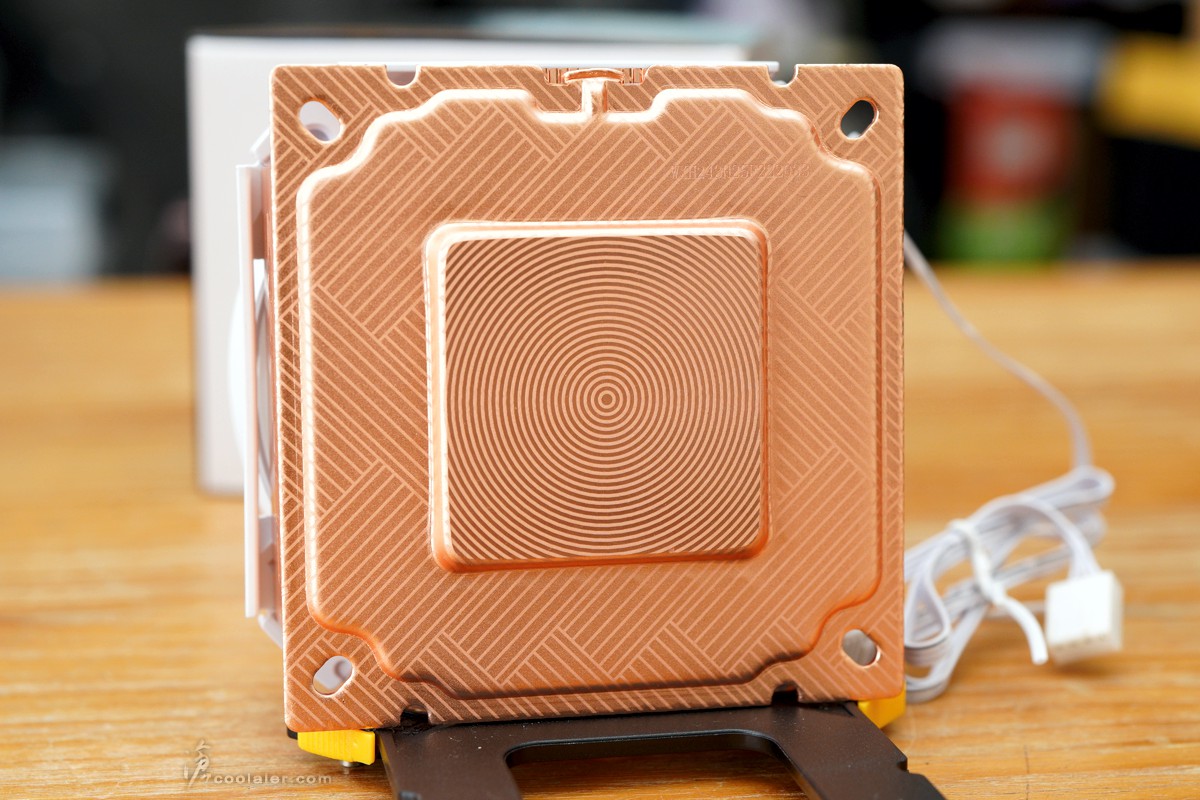

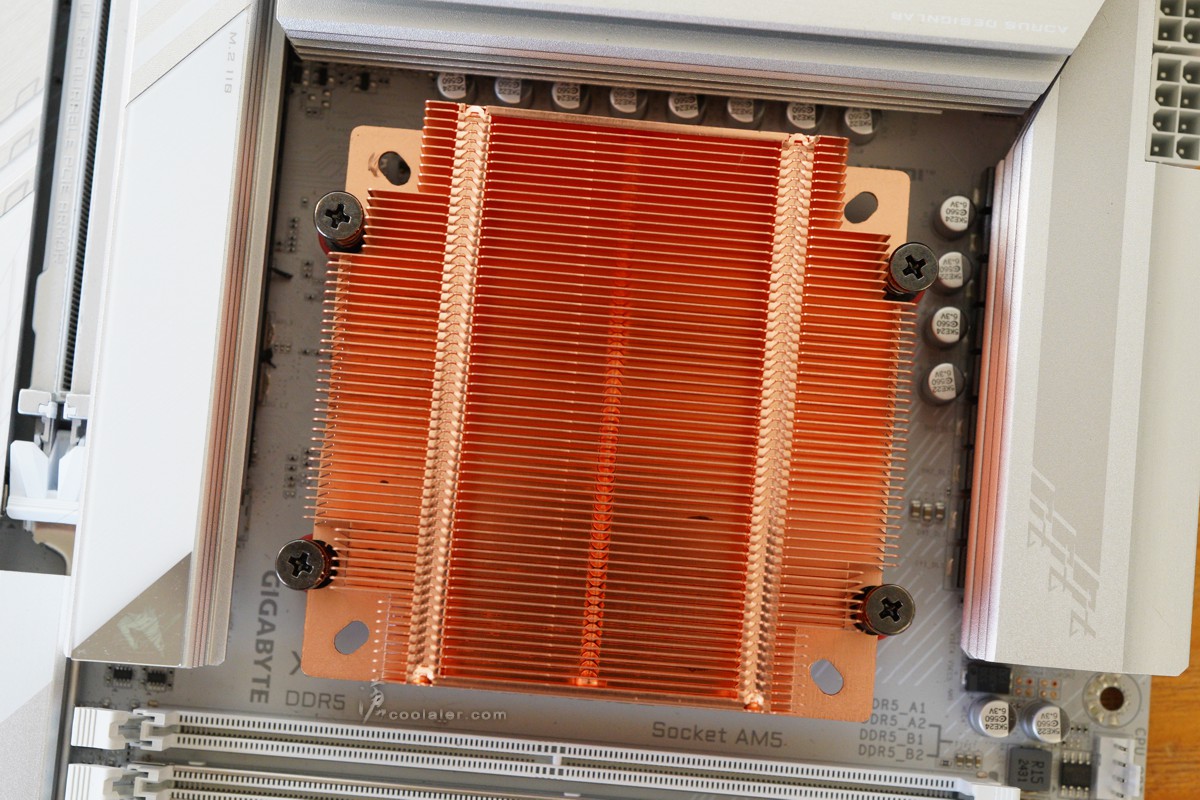

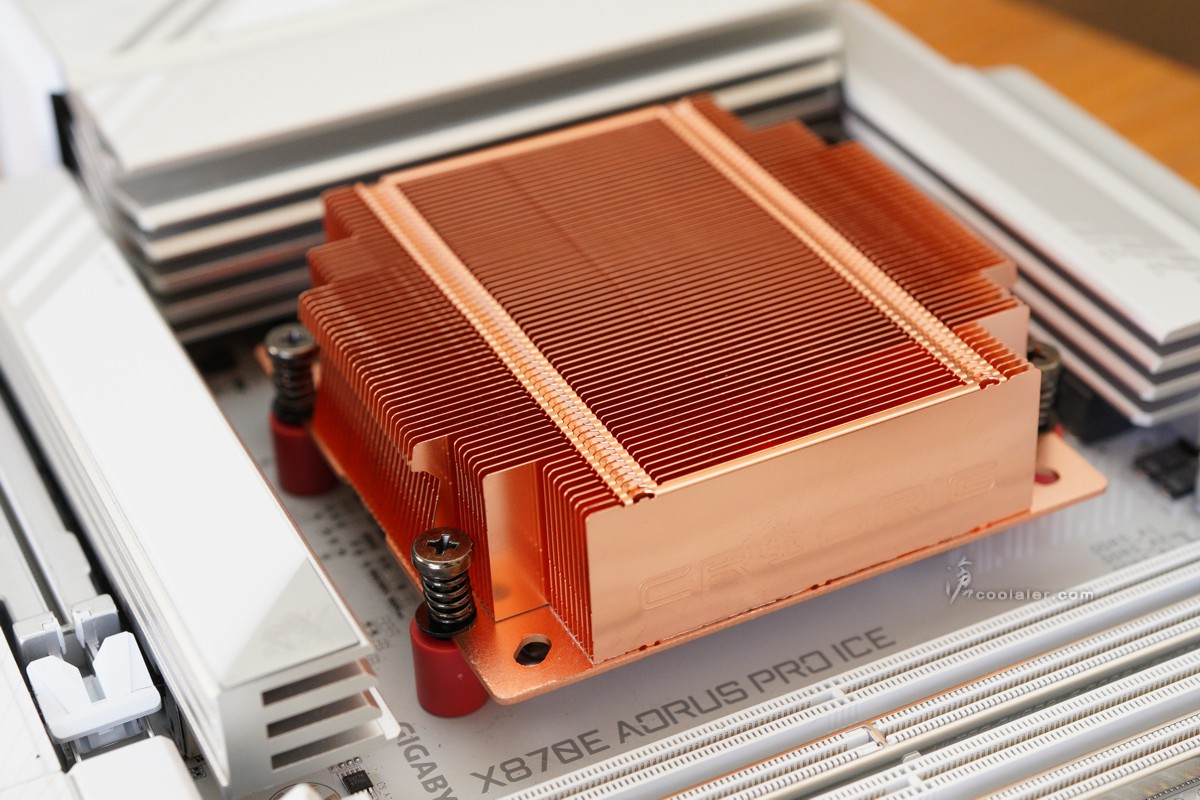

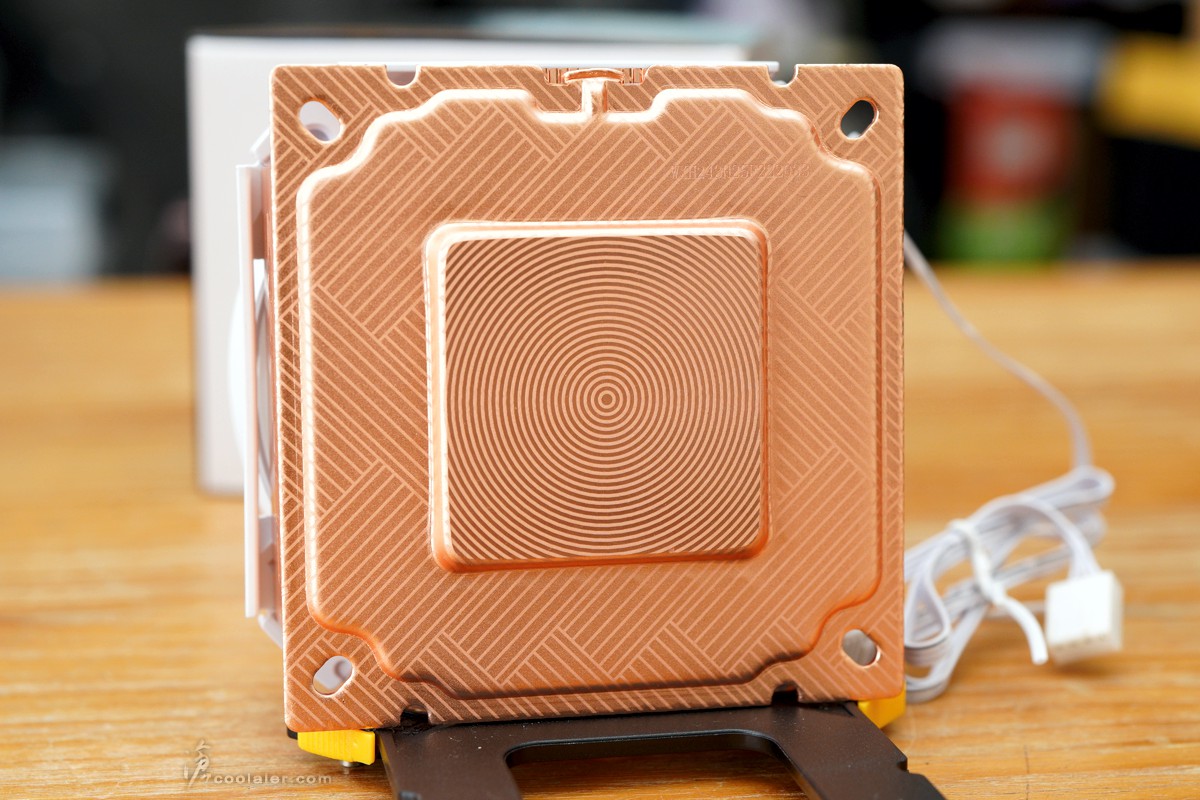

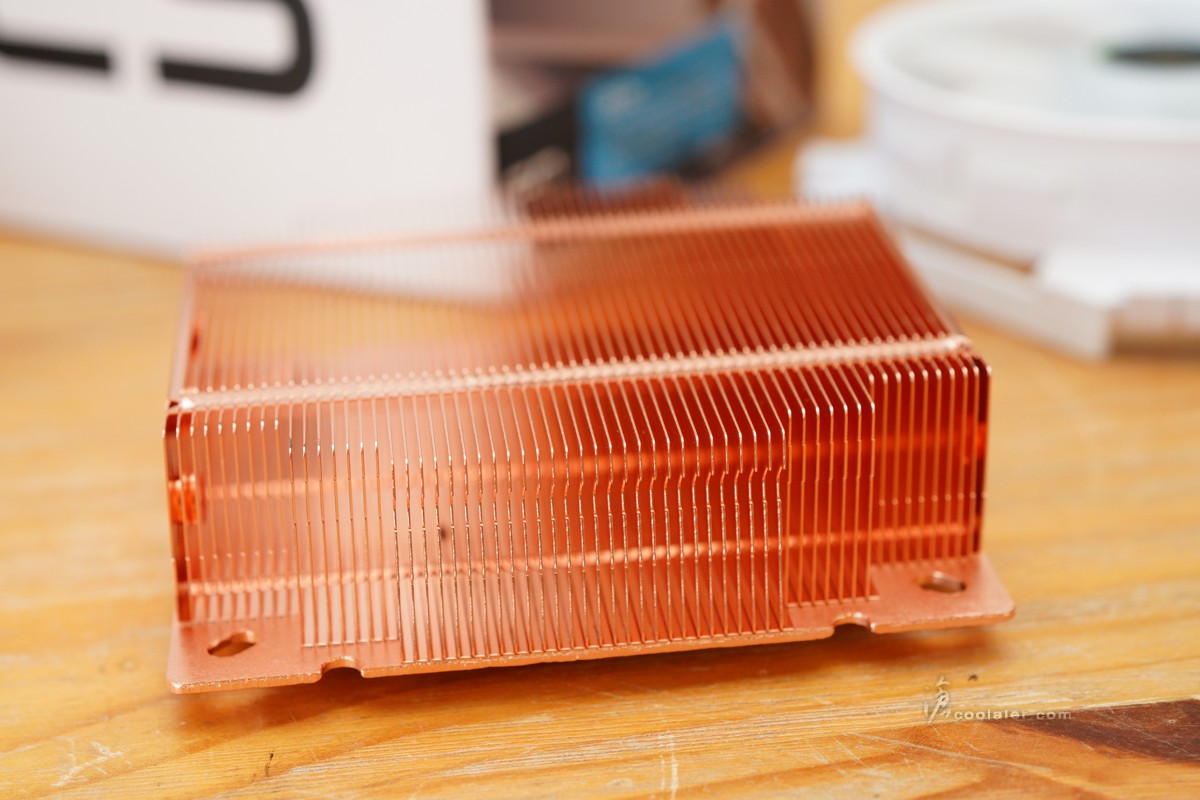

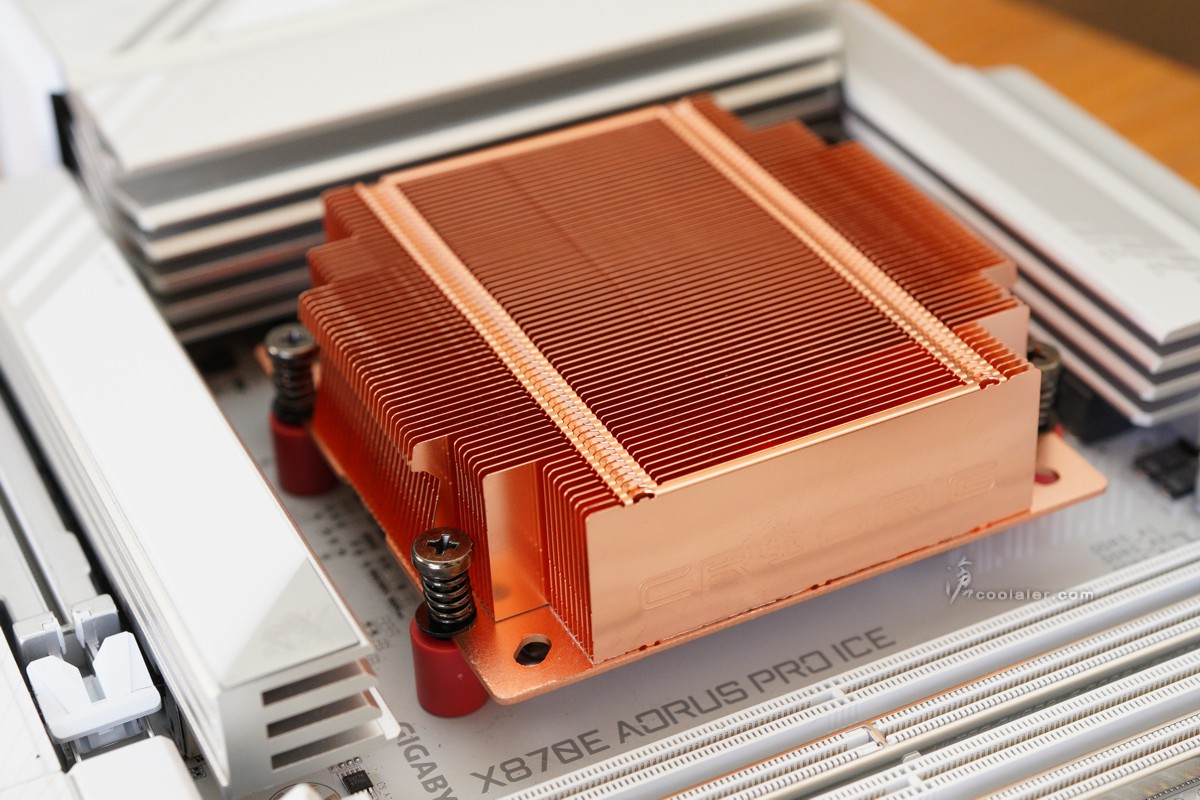

與 CPU 接觸的部分採用全銅 VC(Vapor Chamber)均熱板散熱底座,能迅速將熱量均勻擴散,提高整體散熱效率。這項技術同時也是目前高階顯示卡常見的核心散熱方案。

在接觸面上導入了精密拋光處理,將 CPU 接觸表面的粗糙度 (Ra) 控制在 0.4–1.6 μm 之間,提供最佳化的導熱膏附著條件。相比過於粗糙(>2.0 μm)或過度平滑(<0.2 μm)容易產生空隙或導致膏體浪費,這種微表面設計能有效提升接觸壓力與熱傳導效率,讓熱能真正傳遞到該去的地方。

上方風扇框罩可輕易拆下。

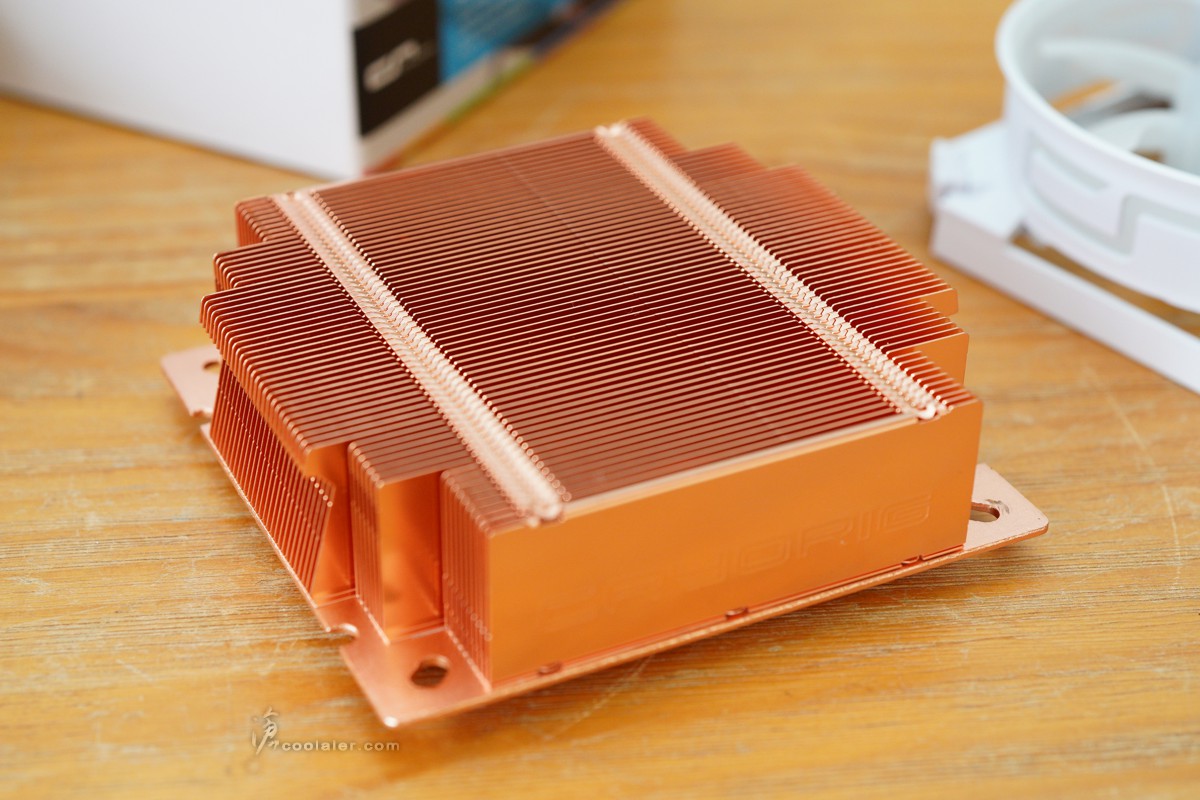

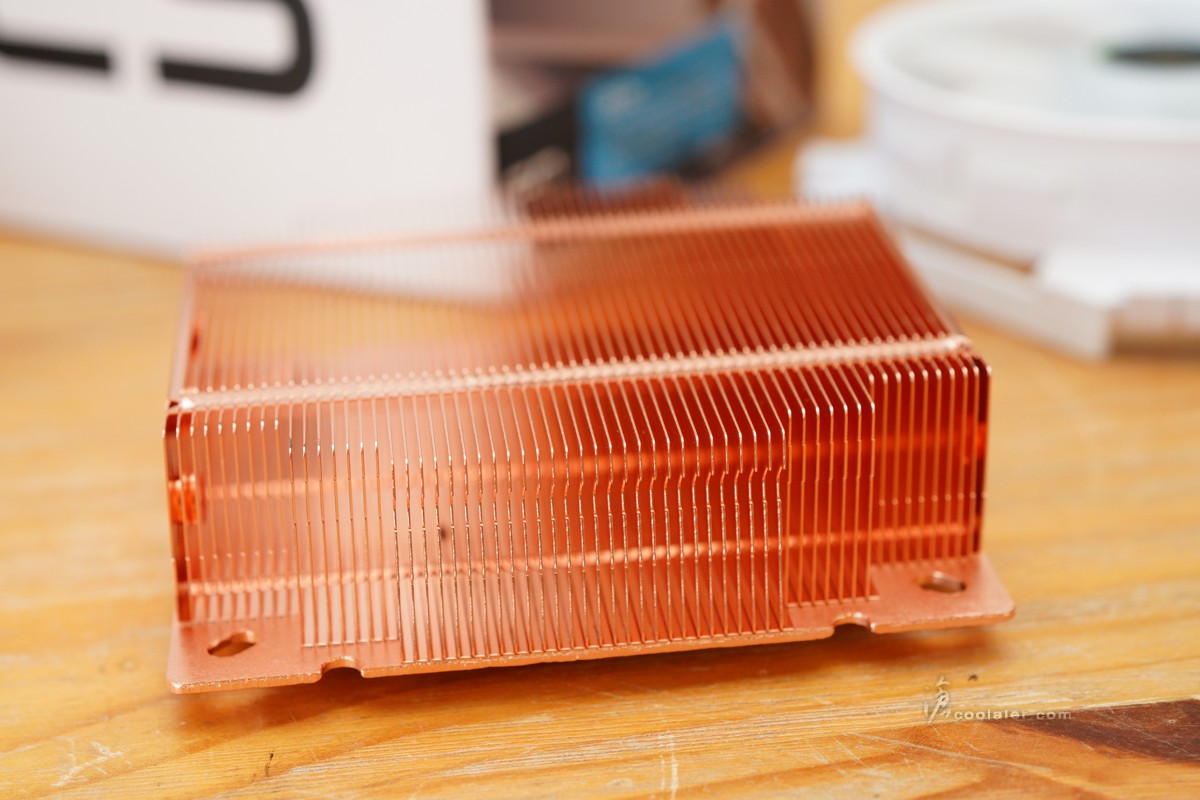

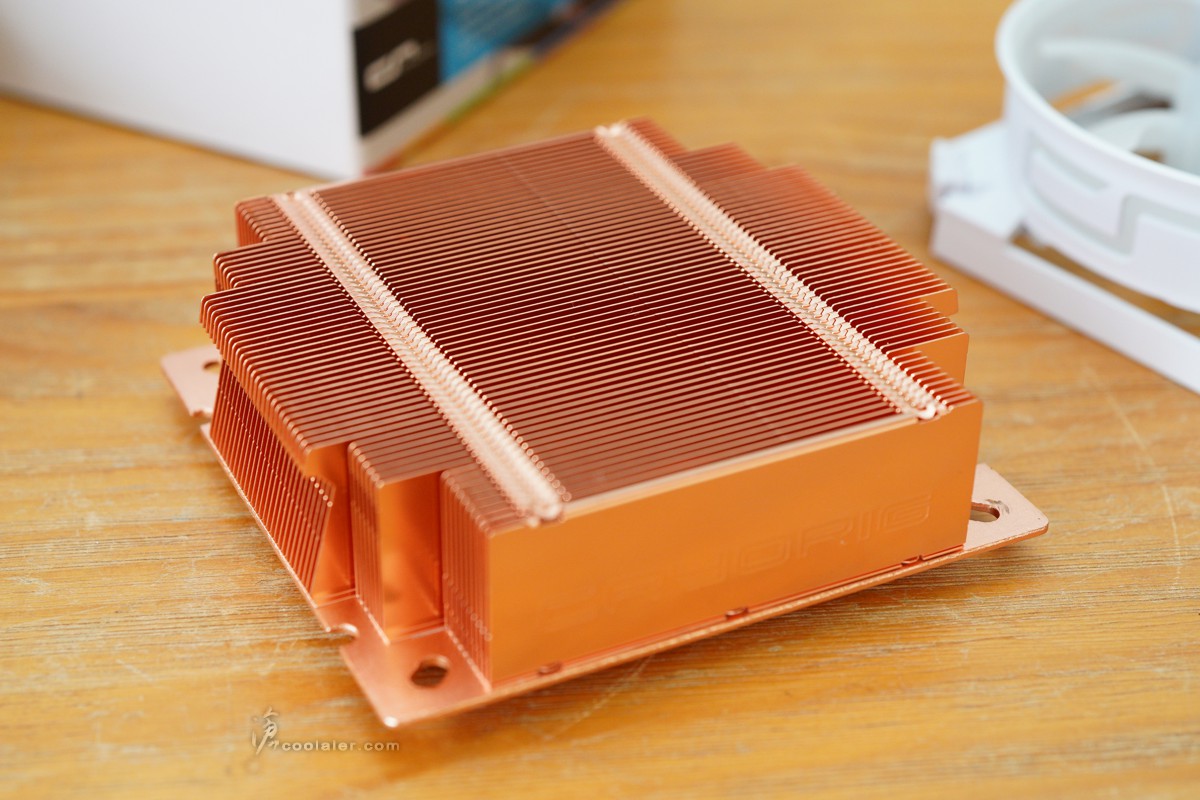

C5 Cu 散熱鰭片也是採用銅材質,相比 C5 的鋁材質在相同條件與散熱面積下,可以帶來 15% 的散熱效能提升。

一共有61片散熱鰭片。

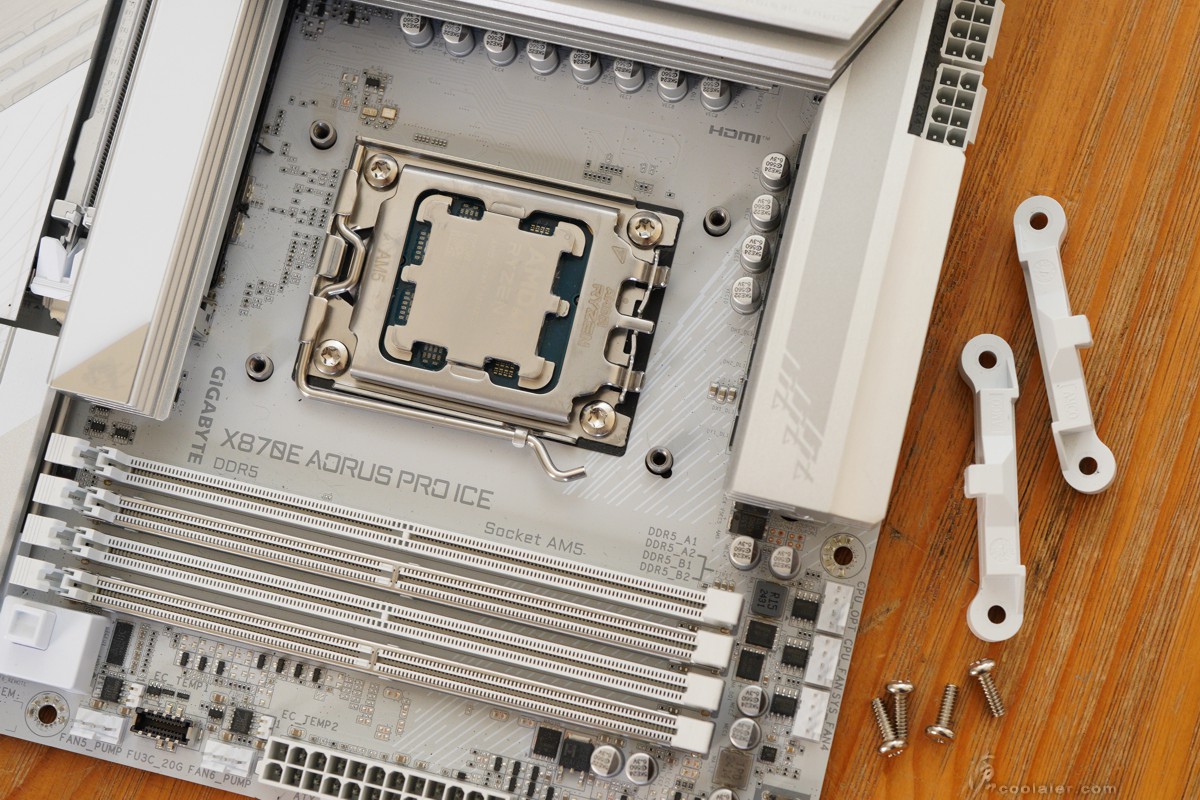

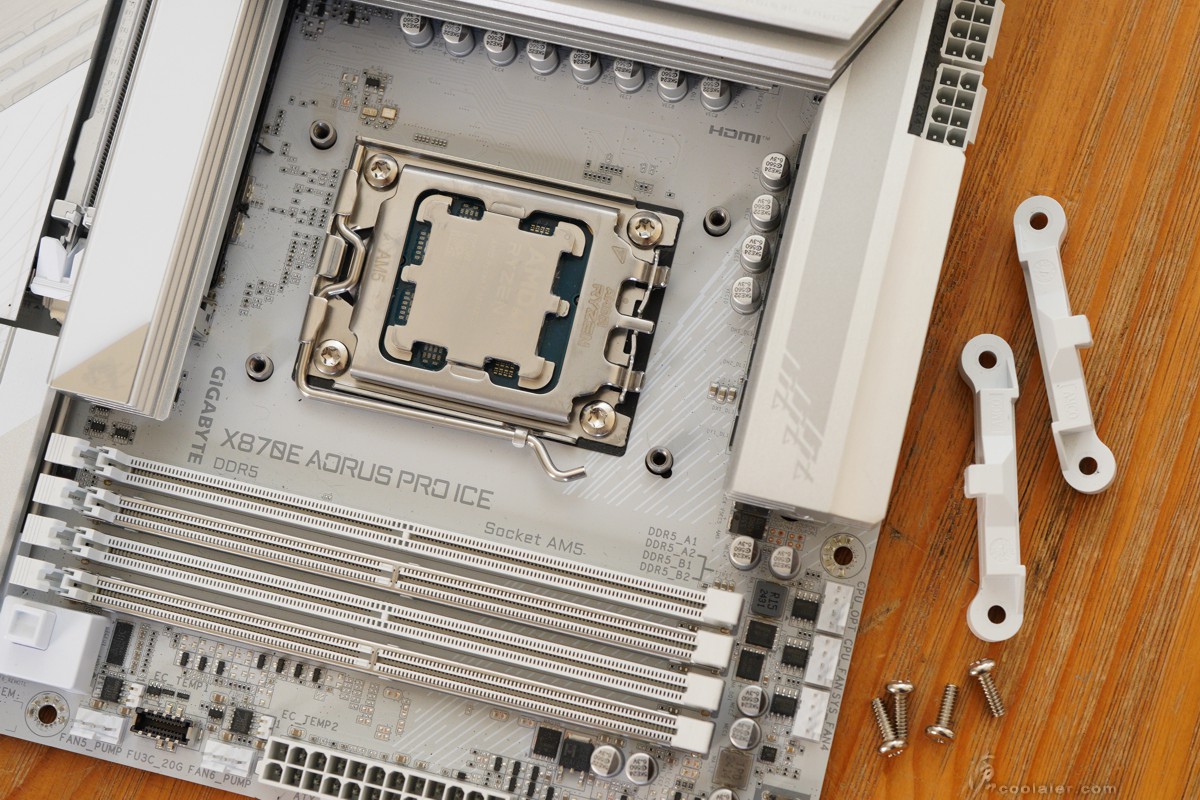

AM5 平台安裝,先拆下主機板原本的扣具。

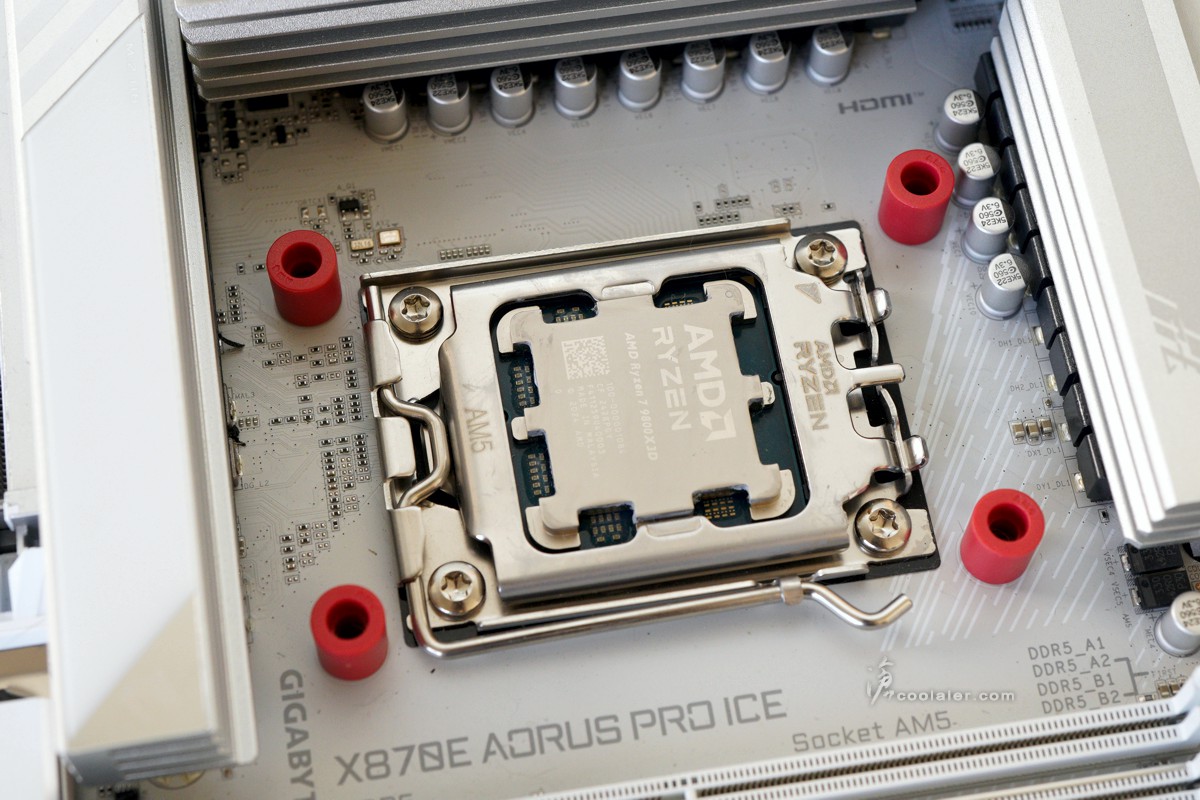

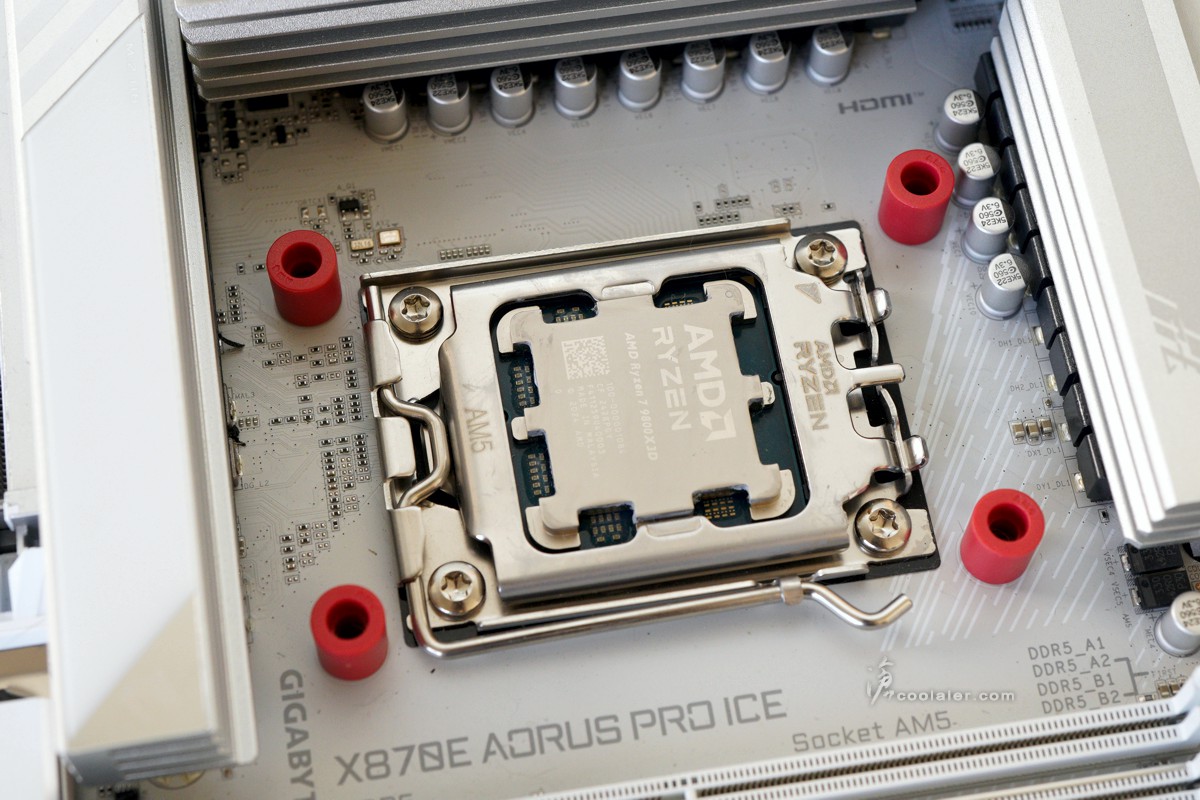

四邊螺絲孔套上塑膠套筒

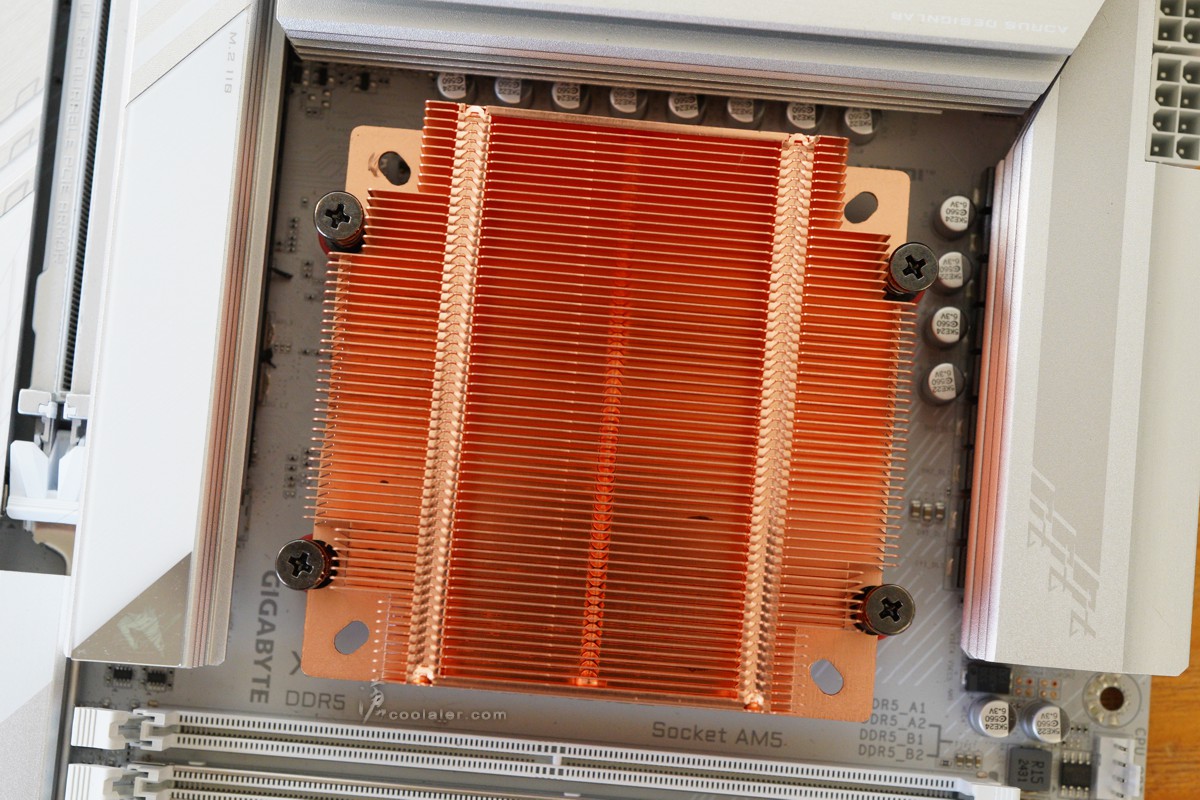

CPU 上點散熱膏後放上散熱器,對應四邊螺絲孔,套入螺絲固定。

裝回風扇框罩,連接電源線與燈效線。

這麼小巧的尺寸當然並不干涉記憶體安裝。

燈效可以選擇連接到主機板,或是機殼的燈效控制器。

風扇框側邊鏤空的部分間接呈現 Logo 顏色變化。

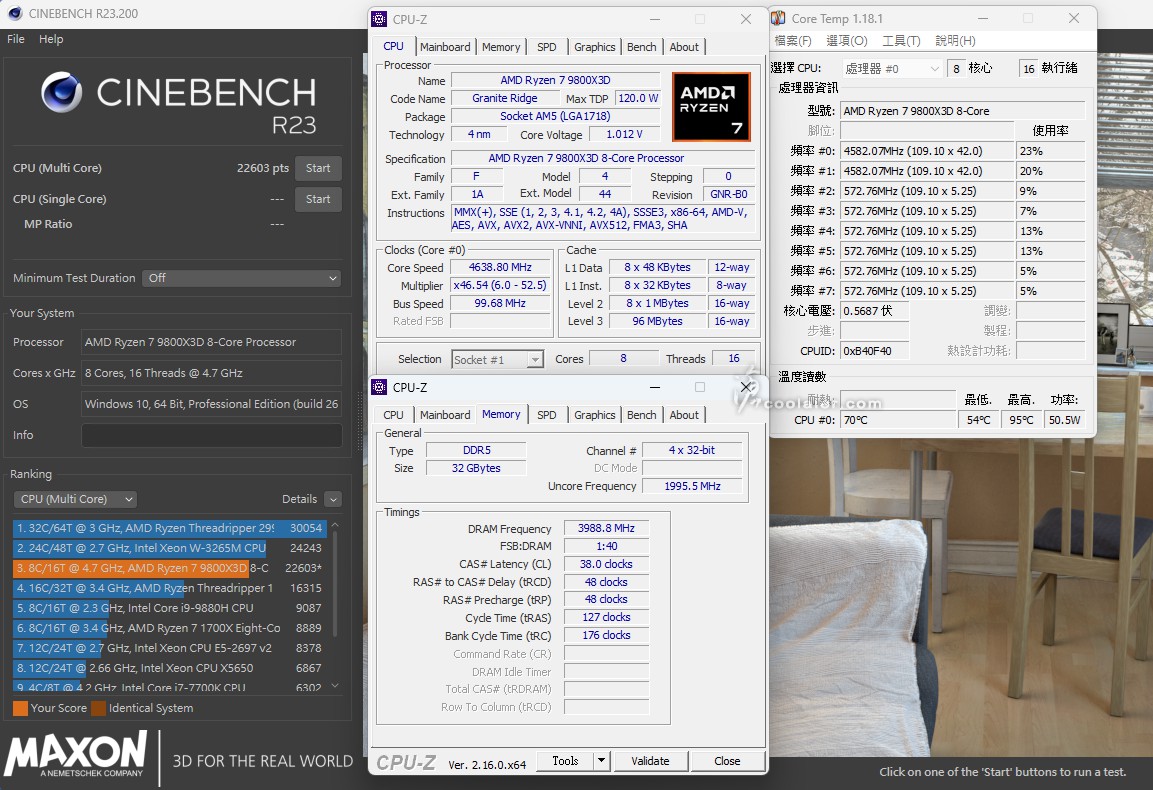

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: CRYORIG C5 Cu

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 4060 Ti GAMING TRIO

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: InWin MEGA Ti 1650W

OS: Windows 11

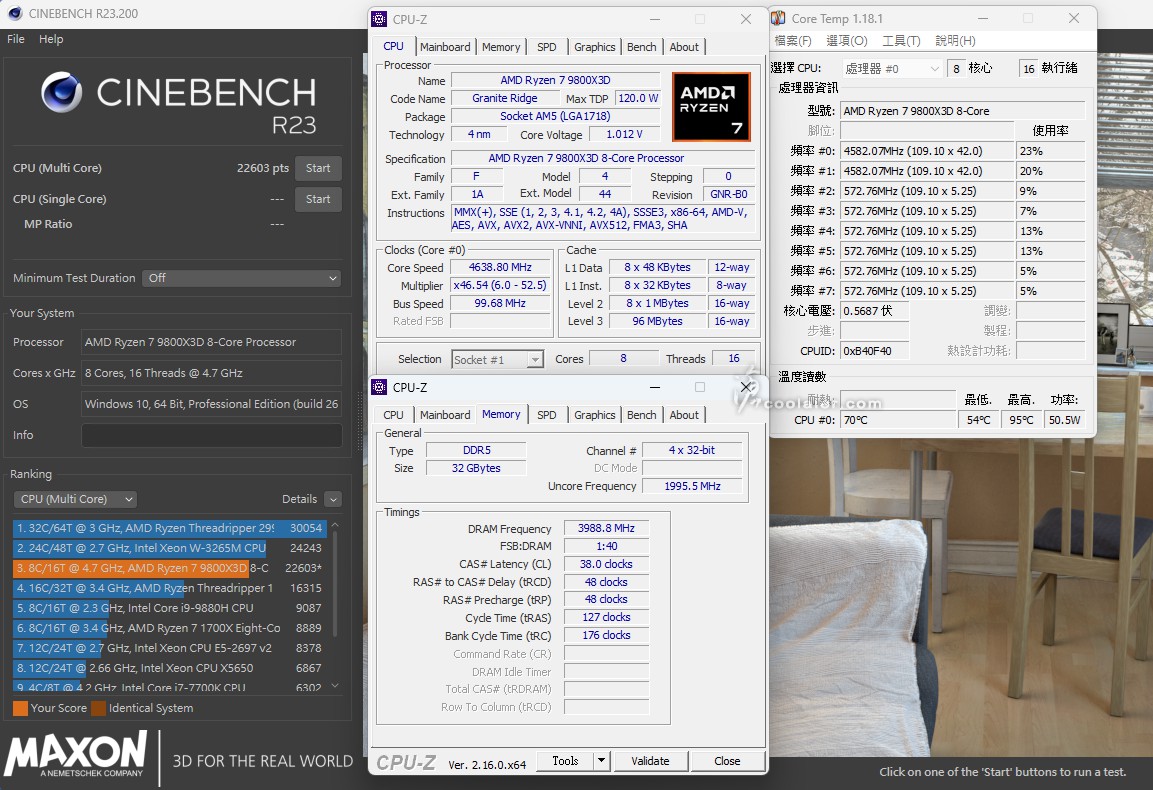

來看看是否壓得住 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。

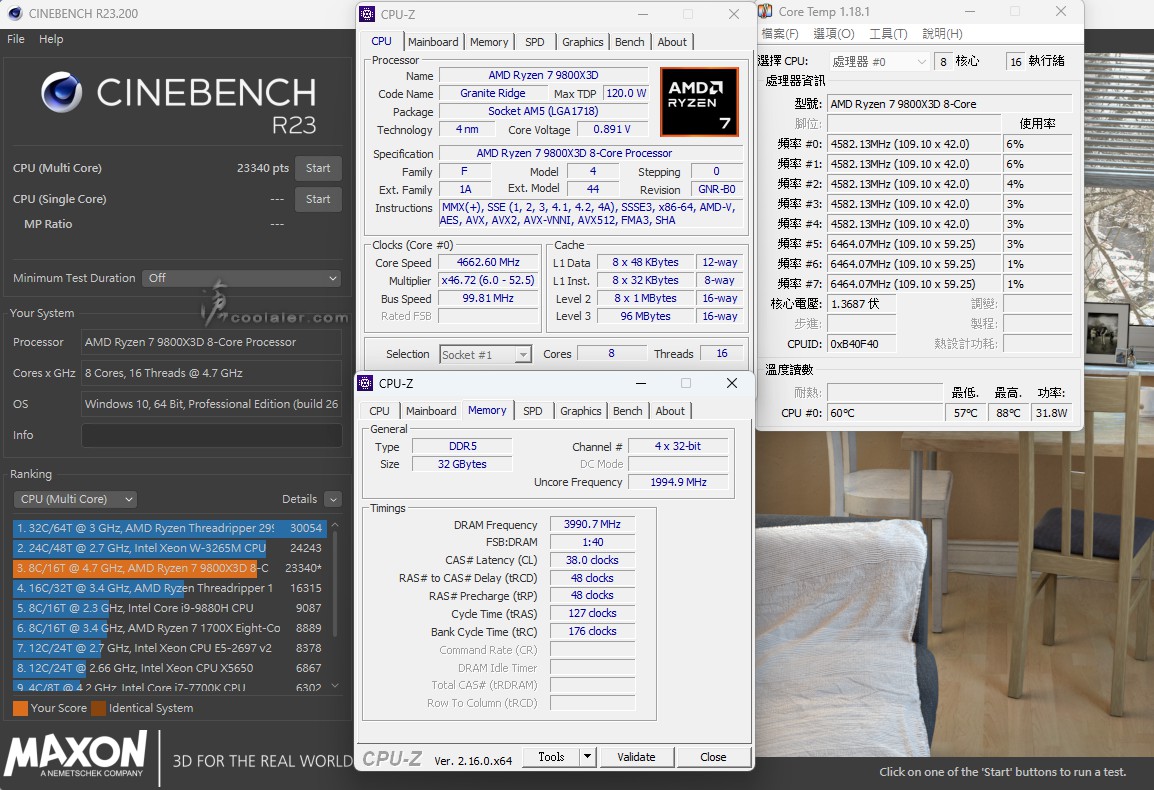

CINEBENCH R23

CPU Multi:22603 pts

最高溫:95度

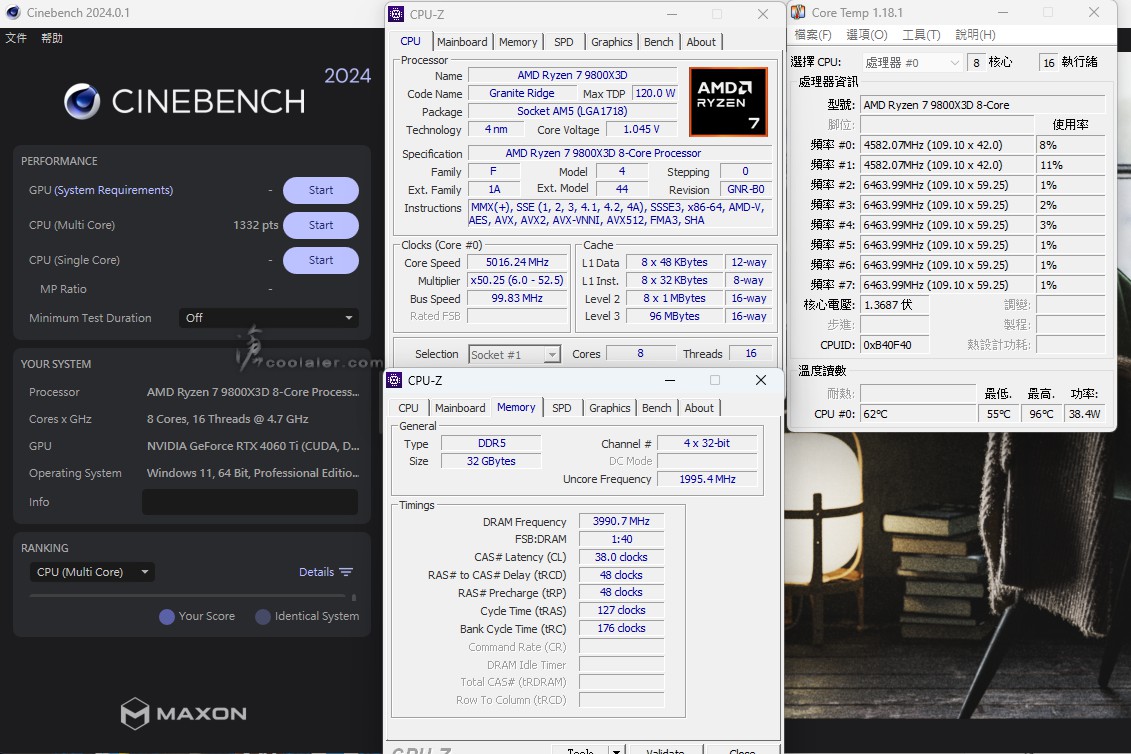

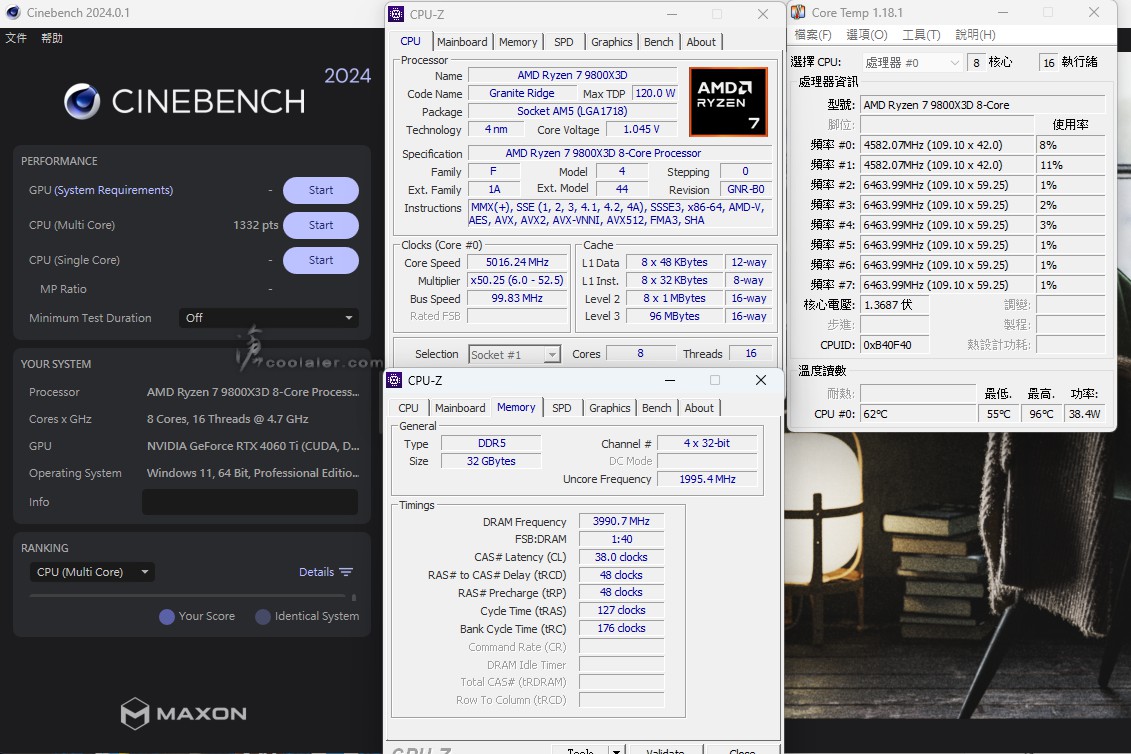

CINEBENCH 2024

CPU Multi:1332 pts

最高溫:96度

在預設值下,CINEBENCH 測試皆觸碰到95度最高值,在多工得分下,R23 是22603分,2024 是1332分,這樣的成績相比水冷或大型塔散確實略低一點,下面整理與 DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE WH 的實測成績對照,能更清楚看出差異:

VC ELITE

CINEBENCH R23:23163分 / 86 度

CINEBENCH 2024:1395分 / 87 度

C5 Cu

CINEBENCH R23:22603分 / 95 度

CINEBENCH 2024:1332分 / 96 度

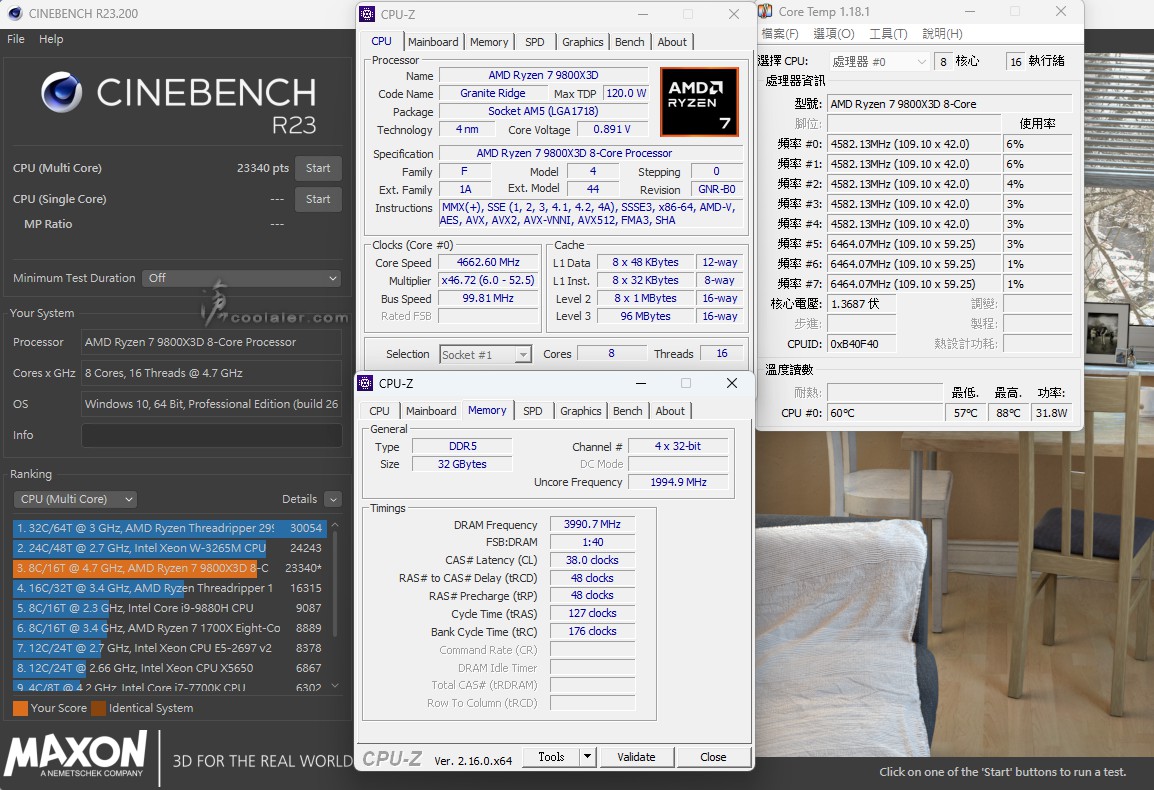

接著來看看能否透過 PBO 調整解決掉速問題,順便或許還能降點溫度。主板是使用 GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE 在 BIOS 裡面有預設多檔 PBO 模式,通常將溫度上限設定在 90°C Level 3~4 之間,就能取得不錯的效能與溫控表現。以下括號內為預設設定時的成績。

CINEBENCH R23 (PBO:90°C / Level 4)

CPU Multi:23340 pts (22603 pts)

最高溫:88度 (95度)

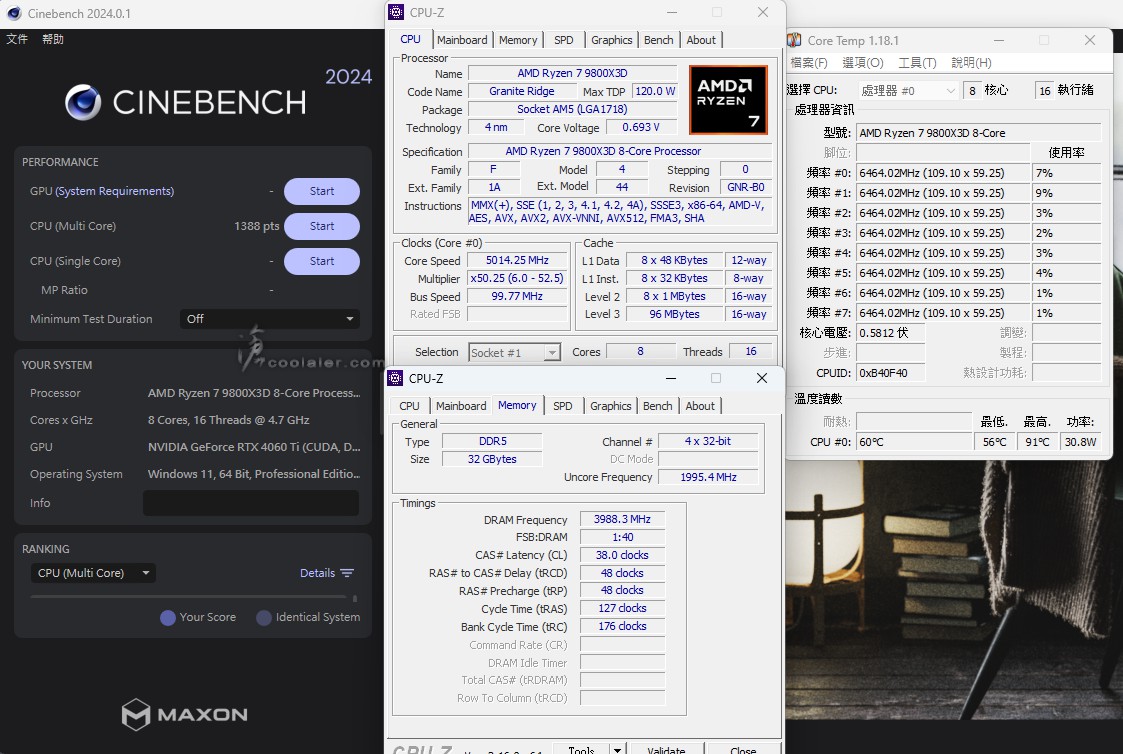

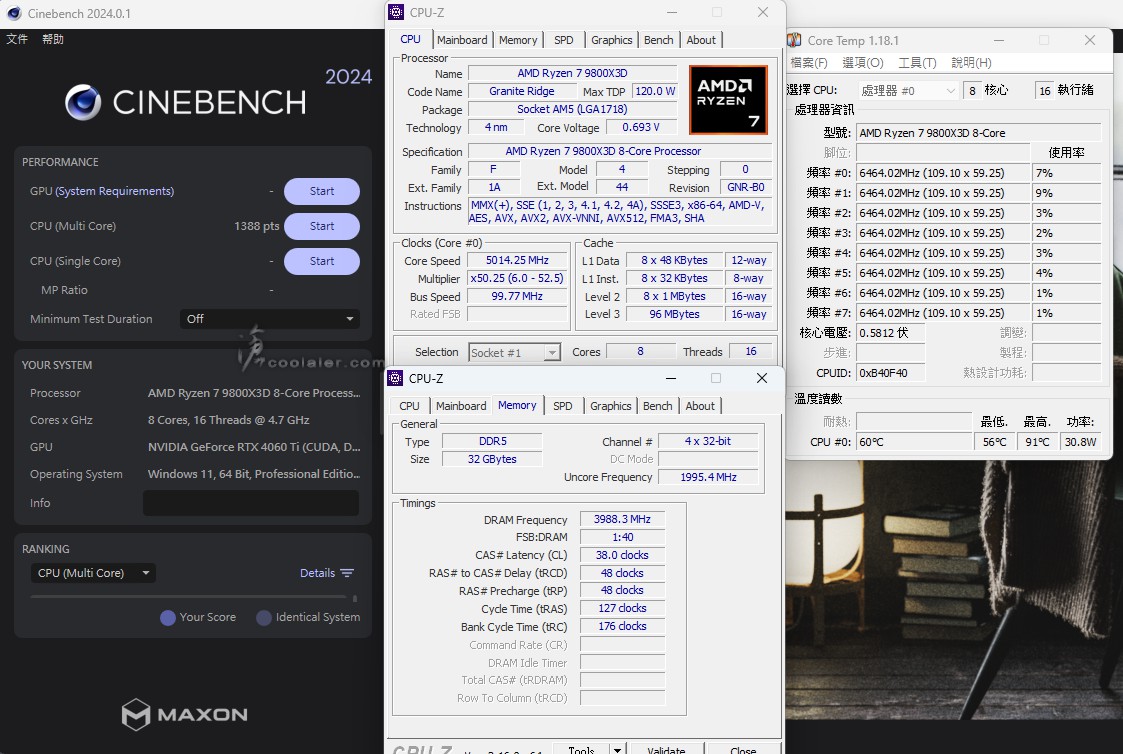

CINEBENCH 2024 (PBO:90°C / Level 3)

Level 4 無法完測退而 Level 3

CPU Multi:1388 pts (1332 pts)

最高溫:91度 (96度)

在透過 PBO 調整後 Ryzen 7 9800X3D 能夠發揮到原本既有效能,Level 4 溫度甚至還可以壓在 90°C 以下,不過比較可惜,Level 4 電壓可能較低關係,所以表現並不穩定,在 CINEBENCH 2024 測試無法過測,退而求其次跑 Level 3,可以看到溫度觸及 91°C 高溫上限,但效能似乎也能完全發揮。

小結

CRYORIG C5 Cu 以全銅鰭片搭配 VC 均熱板的組合,在迷你尺寸下展現出不錯的散熱能力,尤其對於僅能安裝下吹式散熱器的 ITX / 小型機殼而言,是比原廠散熱器強上數個級距的升級方案。外觀精緻、風扇框罩可拆、ARGB 光效也為小鋼炮平台增添了不少視覺亮點。

雖然用來壓 Ryzen 7 9800X3D 有點吃力,但好像也不是不行,實測預設值會直接碰到 95°C 的溫度牆,效能表現略低於大型塔散或水冷也在意料之內,不過透過 90°C Level 3~4 的調整,可以降低一些 CPU 電壓,功耗明顯下降,溫度自然得到改善,也能夠在90度臨界值或以下發揮既有的效能表現,展現 VC 均熱板與全銅材質的優勢。

CRYORIG C5 與 C5 Cu 外型設計一致,主要差別在於外觀與用料。C5 以全黑風格為主,採用黑化鋁製鰭片並搭配鍍鎳 VC 底座,官方標示 TDP 160W;至於 C5 Cu,名稱中的 Cu 指的就是銅材質,採白色風扇外框配上銅原色的金黃色鰭片,以及全銅 VC 散熱底座,定位更高,可對應到 180W TDP。兩款皆為 90mm ARGB PWM 風扇。

入手開箱的是全銅版本的 C5 Cu 。

包裝背面有尺寸與風扇規格,尺寸小巧 97x97x54.9mm,不過因為採用全銅關係還算有點重量 428g,共有61片散熱鰭片,支援 TDP 180W 以下。風扇為特殊尺寸 96.8x96.8x31.5mm,轉速 3200RPM,噪音值 34.5dBA,風量 51.81 CFM,風壓 5.35mmH2O。

配件的部分有一個塑膠小盒裝。

有說明書、安裝螺絲、散熱膏、Intel 背板。

散熱器採下吹式設計,體積相當迷你,高度僅 54.9mm。一般機殼通常能容納較大的塔散,因此會優先選用尺寸更大的款式;但 CRYORIG C5 Cu 主打的則是迷你與 ITX 等高度受限的機殼環境,許多此類機殼只能安裝下吹式散熱器,而原廠散熱器往往效能不足,這款便成為更具效能的替代方案。

散熱器有風扇電源線以及 ARGB 燈效線。

上面風扇框罩採用特殊設計,側邊有鏤空開孔呈現 CRYORIG 的 Logo,既能維持風壓,也能讓燈效透出。上部框罩是可拆卸式設計,側邊卡扣,除了便於安裝之外,也易於清潔用。

散熱鰭片上面有壓上 CRYORIG 立體字樣。

風扇為白色扇葉,有 ARGB 燈效,連接燈效線至主板,可由軟體控制顏色效果或與其他周邊同步。

風扇框四邊有橡膠墊設計。主要是用來防止共振。

底部可見,直接與散熱鰭片接觸,達到緩衝效果。

與 CPU 接觸的部分採用全銅 VC(Vapor Chamber)均熱板散熱底座,能迅速將熱量均勻擴散,提高整體散熱效率。這項技術同時也是目前高階顯示卡常見的核心散熱方案。

在接觸面上導入了精密拋光處理,將 CPU 接觸表面的粗糙度 (Ra) 控制在 0.4–1.6 μm 之間,提供最佳化的導熱膏附著條件。相比過於粗糙(>2.0 μm)或過度平滑(<0.2 μm)容易產生空隙或導致膏體浪費,這種微表面設計能有效提升接觸壓力與熱傳導效率,讓熱能真正傳遞到該去的地方。

上方風扇框罩可輕易拆下。

C5 Cu 散熱鰭片也是採用銅材質,相比 C5 的鋁材質在相同條件與散熱面積下,可以帶來 15% 的散熱效能提升。

一共有61片散熱鰭片。

AM5 平台安裝,先拆下主機板原本的扣具。

四邊螺絲孔套上塑膠套筒

CPU 上點散熱膏後放上散熱器,對應四邊螺絲孔,套入螺絲固定。

裝回風扇框罩,連接電源線與燈效線。

這麼小巧的尺寸當然並不干涉記憶體安裝。

燈效可以選擇連接到主機板,或是機殼的燈效控制器。

風扇框側邊鏤空的部分間接呈現 Logo 顏色變化。

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: CRYORIG C5 Cu

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 4060 Ti GAMING TRIO

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: InWin MEGA Ti 1650W

OS: Windows 11

來看看是否壓得住 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。

CINEBENCH R23

CPU Multi:22603 pts

最高溫:95度

CINEBENCH 2024

CPU Multi:1332 pts

最高溫:96度

在預設值下,CINEBENCH 測試皆觸碰到95度最高值,在多工得分下,R23 是22603分,2024 是1332分,這樣的成績相比水冷或大型塔散確實略低一點,下面整理與 DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE WH 的實測成績對照,能更清楚看出差異:

VC ELITE

CINEBENCH R23:23163分 / 86 度

CINEBENCH 2024:1395分 / 87 度

C5 Cu

CINEBENCH R23:22603分 / 95 度

CINEBENCH 2024:1332分 / 96 度

接著來看看能否透過 PBO 調整解決掉速問題,順便或許還能降點溫度。主板是使用 GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE 在 BIOS 裡面有預設多檔 PBO 模式,通常將溫度上限設定在 90°C Level 3~4 之間,就能取得不錯的效能與溫控表現。以下括號內為預設設定時的成績。

CINEBENCH R23 (PBO:90°C / Level 4)

CPU Multi:23340 pts (22603 pts)

最高溫:88度 (95度)

CINEBENCH 2024 (PBO:90°C / Level 3)

Level 4 無法完測退而 Level 3

CPU Multi:1388 pts (1332 pts)

最高溫:91度 (96度)

在透過 PBO 調整後 Ryzen 7 9800X3D 能夠發揮到原本既有效能,Level 4 溫度甚至還可以壓在 90°C 以下,不過比較可惜,Level 4 電壓可能較低關係,所以表現並不穩定,在 CINEBENCH 2024 測試無法過測,退而求其次跑 Level 3,可以看到溫度觸及 91°C 高溫上限,但效能似乎也能完全發揮。

小結

CRYORIG C5 Cu 以全銅鰭片搭配 VC 均熱板的組合,在迷你尺寸下展現出不錯的散熱能力,尤其對於僅能安裝下吹式散熱器的 ITX / 小型機殼而言,是比原廠散熱器強上數個級距的升級方案。外觀精緻、風扇框罩可拆、ARGB 光效也為小鋼炮平台增添了不少視覺亮點。

雖然用來壓 Ryzen 7 9800X3D 有點吃力,但好像也不是不行,實測預設值會直接碰到 95°C 的溫度牆,效能表現略低於大型塔散或水冷也在意料之內,不過透過 90°C Level 3~4 的調整,可以降低一些 CPU 電壓,功耗明顯下降,溫度自然得到改善,也能夠在90度臨界值或以下發揮既有的效能表現,展現 VC 均熱板與全銅材質的優勢。

最後編輯: