NVIDIA 在七月初推出了 RTX 5050 8GB,這張也是 RTX 50 系列中最為入門的等級,型號上 RTX 也就是自然有支援光追,而 50 系列也就是支援 DLSS4 這種黑科技四倍幀生成技術。做為最陽春的 RTX 5050 標準建議售價是8590元起,而這次要開箱介紹的這張 MSI RTX 5050 GAMING OC 則是9490元,這也是 RTX 5050 中最高價錢的版本。

NVIDIA RTX 5050 的 CUDA 數量為2560個,相比上一階 RTX 5060 的3840個要減少了 33%,另外在記憶體的部分,雖同為 8GB 容量,但 RTX 5050 用上了這一代的特例 GDDR6 ,而不是全系列都使用的 GDDR7。值得一提的是筆電版 RTX 5050 是 GDDR7。

入手開箱的這張是 MSI RTX 5050 GAMING OC 8GB,在核心上 Boost 為2632MHz,透過 MSI Center 則可以開啟 Extreme 模式達到 2647MHz,相比標準 2500MHz 要多出了 5.9% 的超頻幅度。

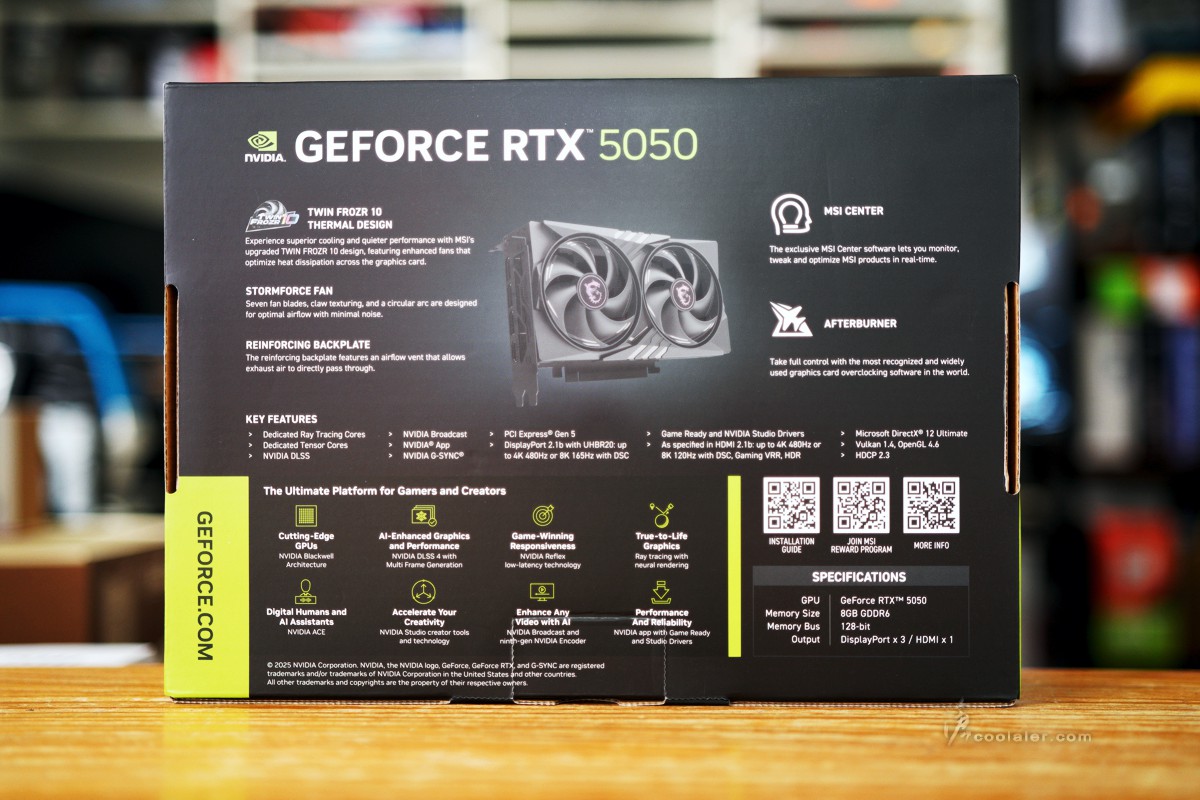

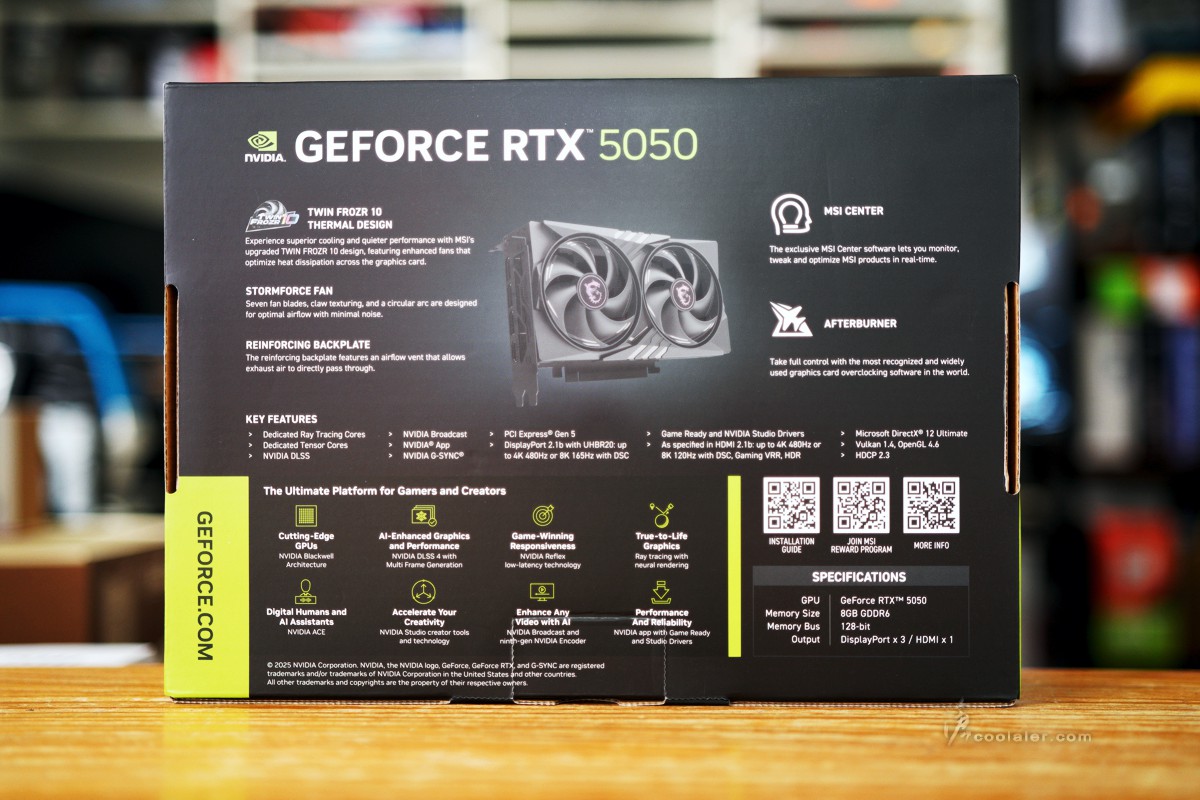

主要特色,這張卡採用了 TWIN FROZR 10 散熱系統,搭配 STORMFORCE 風扇。全新的七片式扇葉設計,結合爪形紋理與圓弧造型,不僅帶來更大的氣流量,也能維持更安靜的運轉表現。卡身部分則配置了強化背板與開窗式散熱設計,提升結構強度同時加速熱氣排出。此外,還支援 MSI Center 與 Afterburner 軟體,方便玩家進行監控與超頻調整。

配件上也沒有甚麼配件就是XD,只有快速使用手冊。

MSI RTX 5050 GAMING OC 8GB 尺寸為 202x120x41 mm,這種入門級顯卡也不需要擔心過重造成 PCIe 插槽負擔,或過長機殼裝不下的問題。

整體外觀為黑色,早形承襲目前 GAMING 系列,使用龍紋設計,風扇框架上下有爪痕造型,不過整張卡並沒有任何燈效。散熱的部分採用 TWIN FROZR 10 設計,搭配兩顆 STORMFORCE 散熱風扇。

STORMFORCE 風扇為七片扇葉,扇葉外緣上有爪形紋理,扇葉之間使用環狀相連,可使氣流更為集中,帶來更好的散熱效率以及低噪音表現。這也與目前高階顯卡所使用的散熱風扇相同。

底部可以看到有一根熱導管,實際上應該是以 S 形的方式穿插於散熱鰭片,中間的部分則是通過 GPU 散熱座。

顯卡散熱框架尾部為封閉式,框架上有盾形龍紋圖案。

顯卡上方有 MSI 以及 GEFORCE RTX 字樣。

需要外接1個 8pin 供電,整卡功耗為 130W。

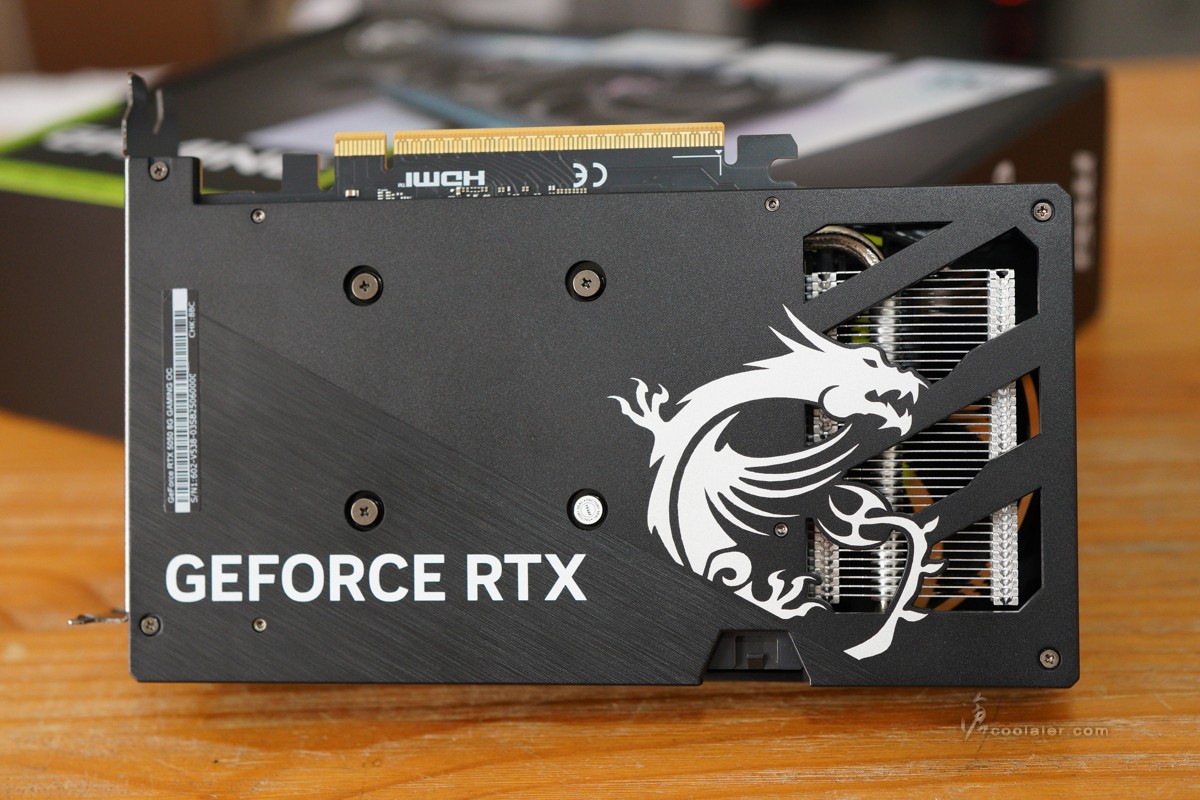

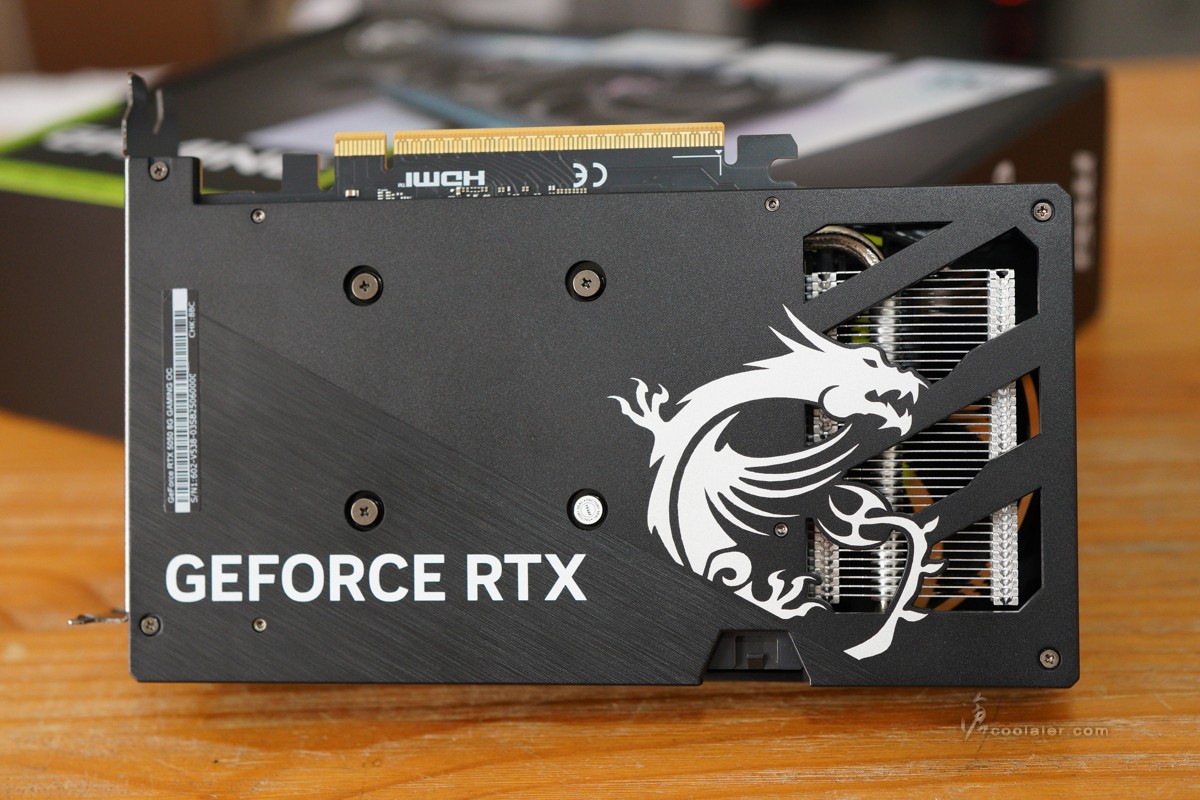

顯卡背部有背板,但並不是金屬材質,右側邊有開窗設計,可以快速將廢熱排出。

背板上也有帥氣的龍紋造型。

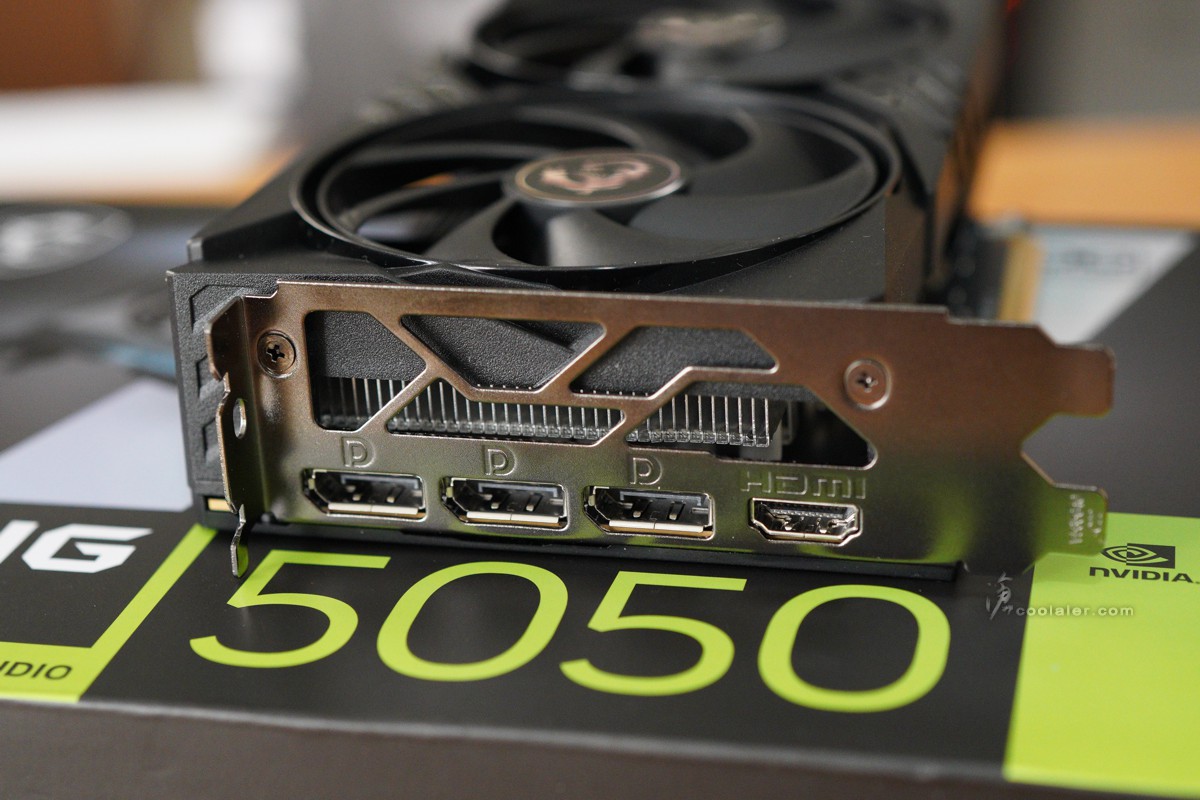

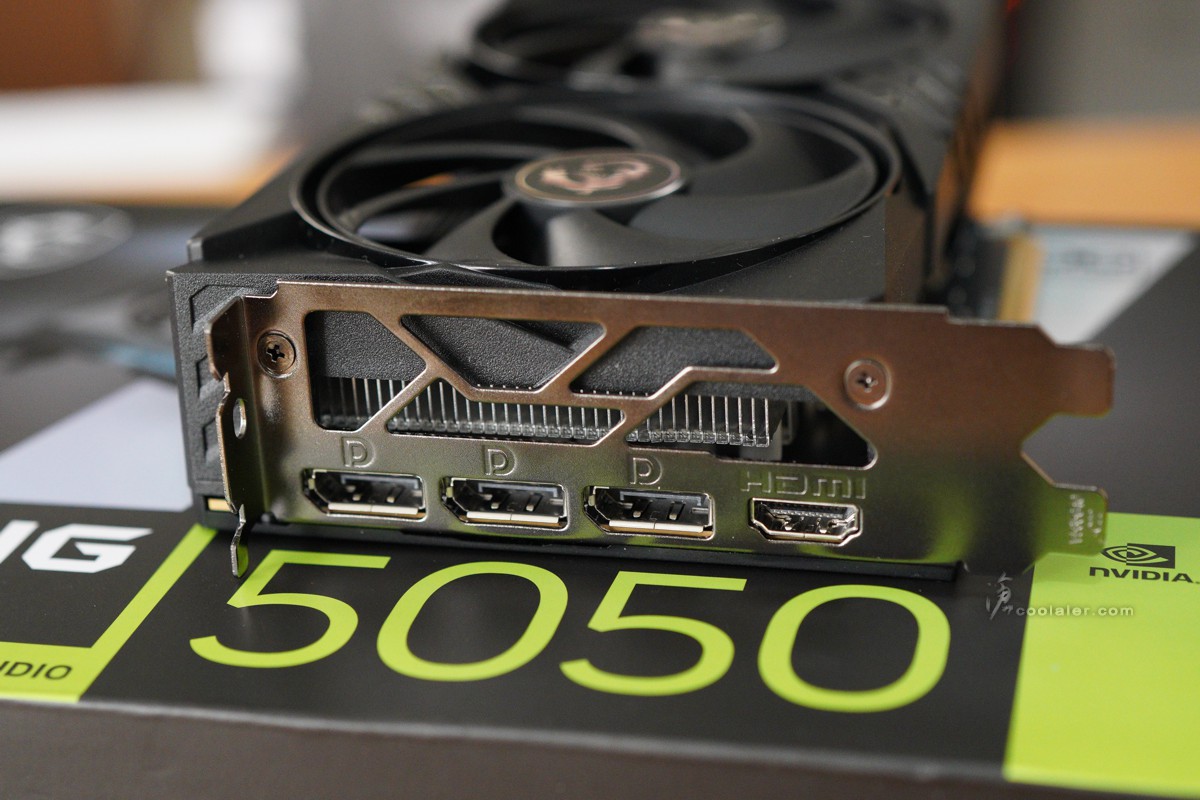

輸出埠,3個 DP、1個 HDMI。

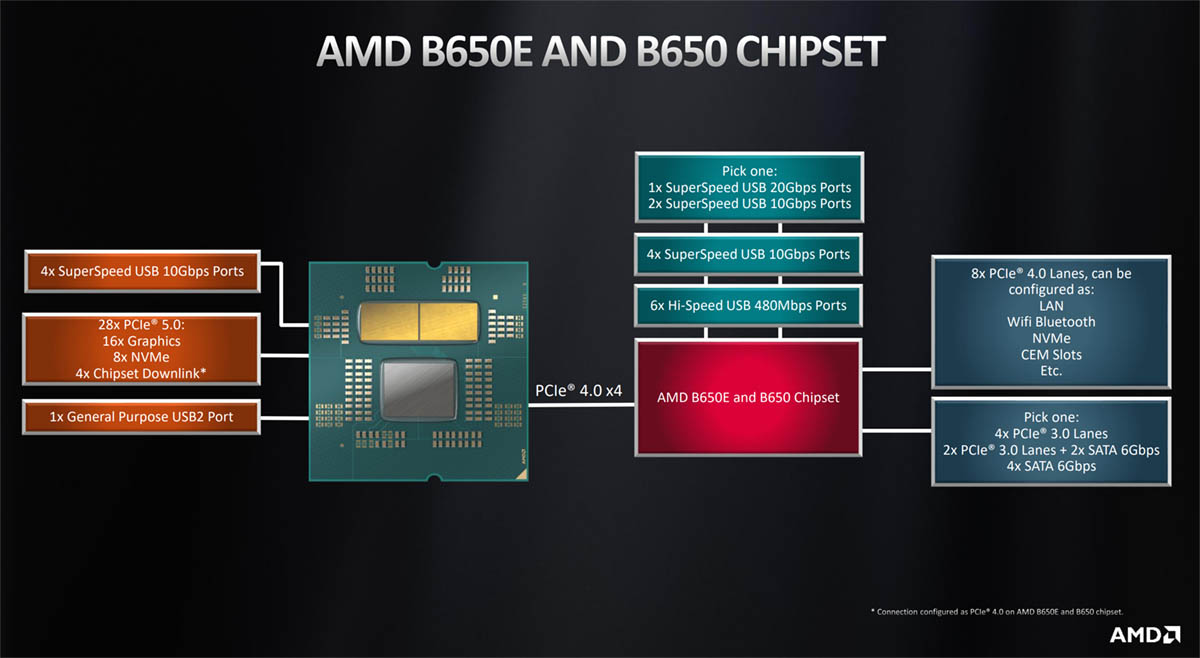

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360 AIO

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 5050 GAMING OC 8GB

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: MSI A1000G PCIE5

OS: Windows 11

測試除了開箱主角之外,也加入了近期同平台所測的 RTX 5060 、 RTX 5060 Ti 與前一代 RTX 4060 Ti 8GB 。為了不把版面拉太長,只有主角上測試圖,其餘圖表數據比較。

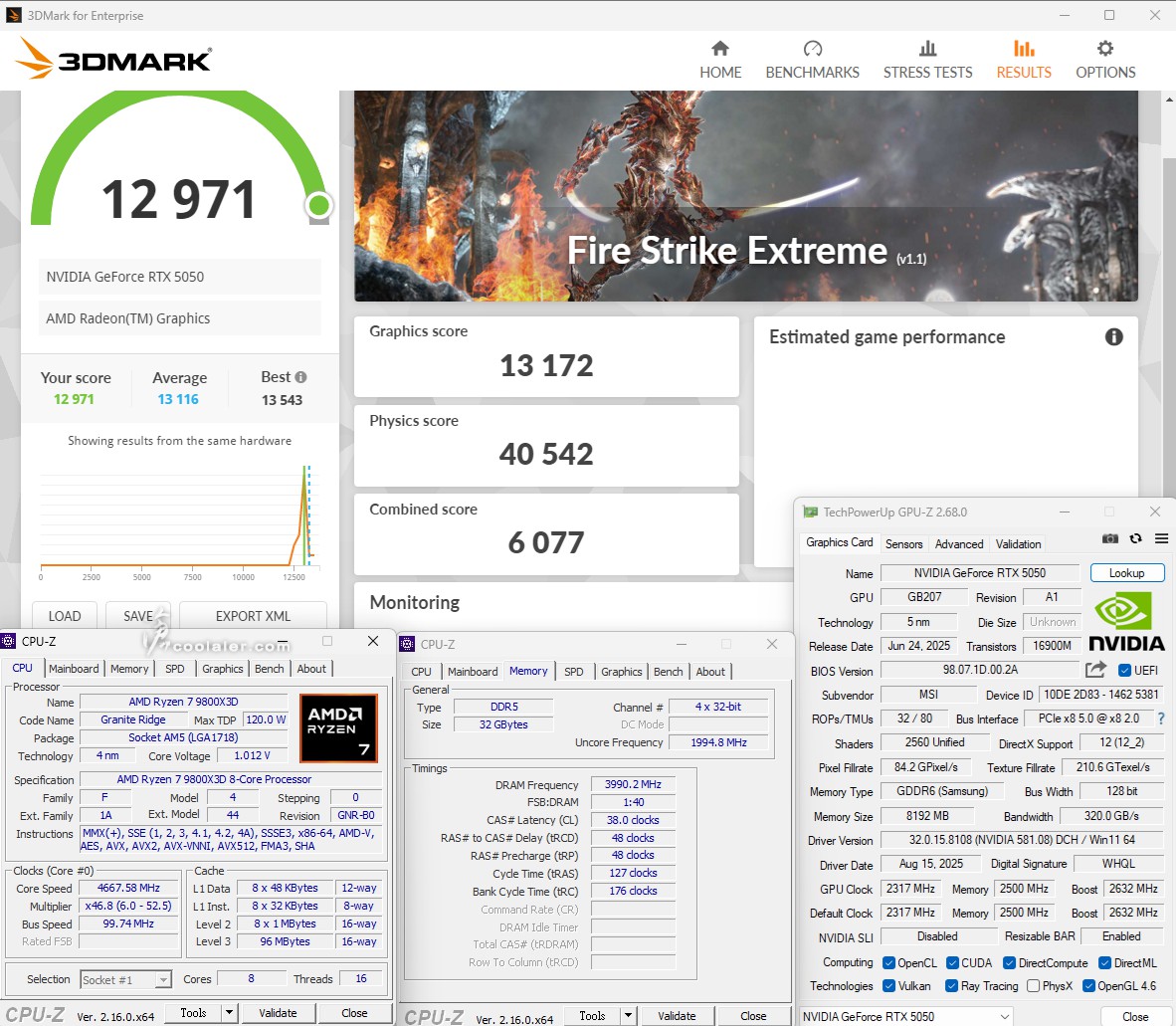

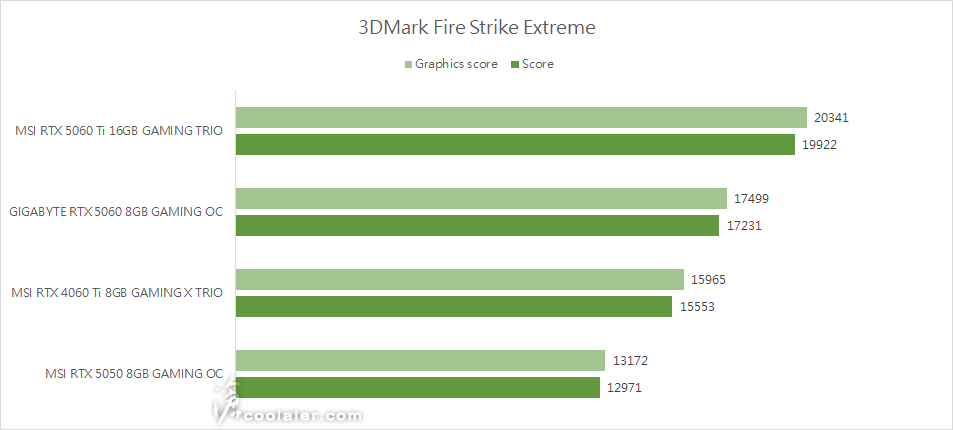

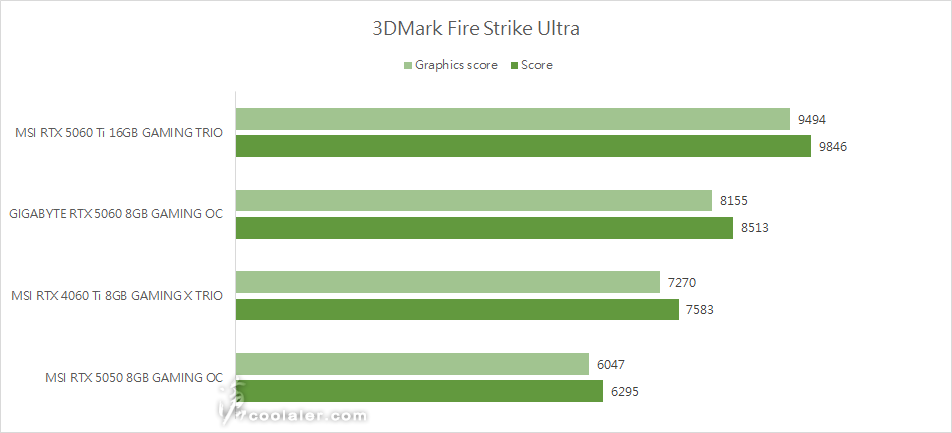

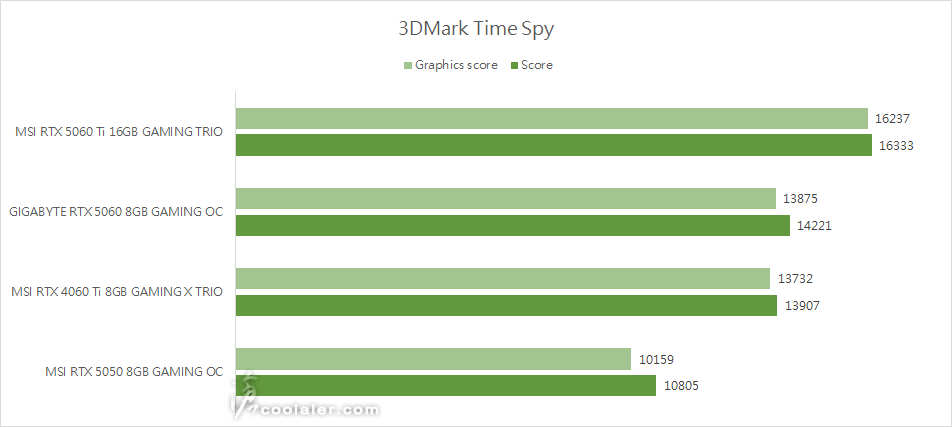

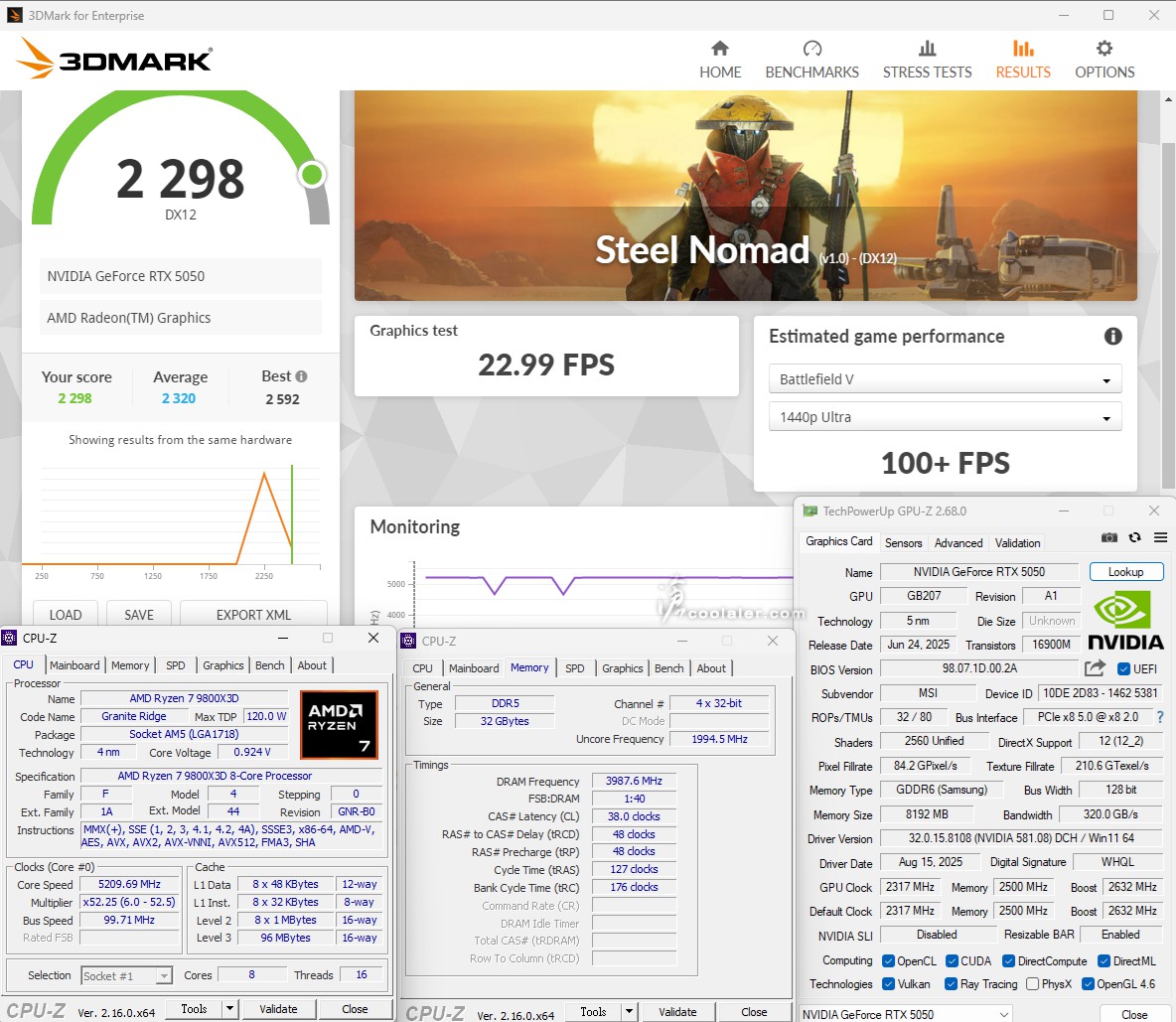

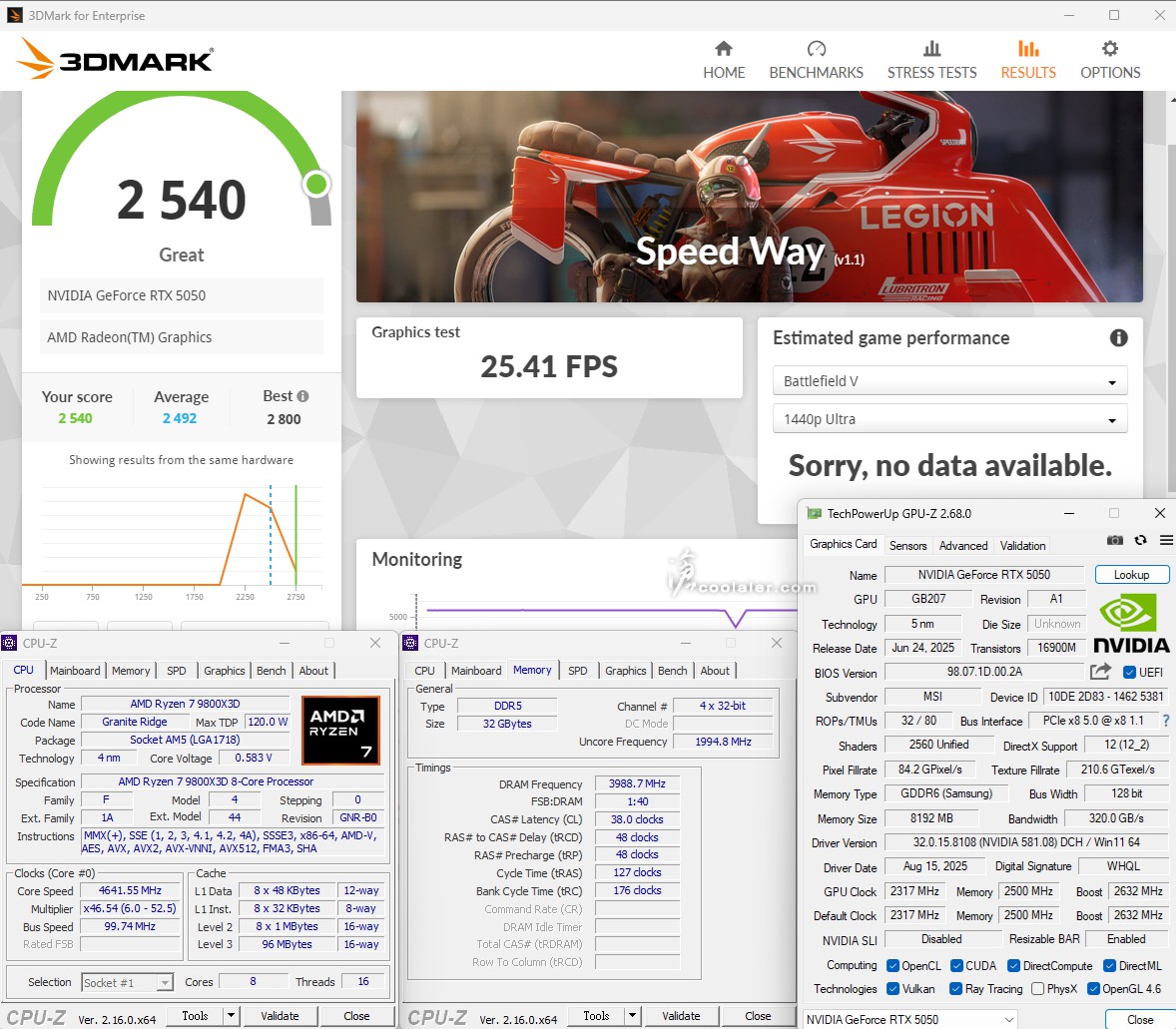

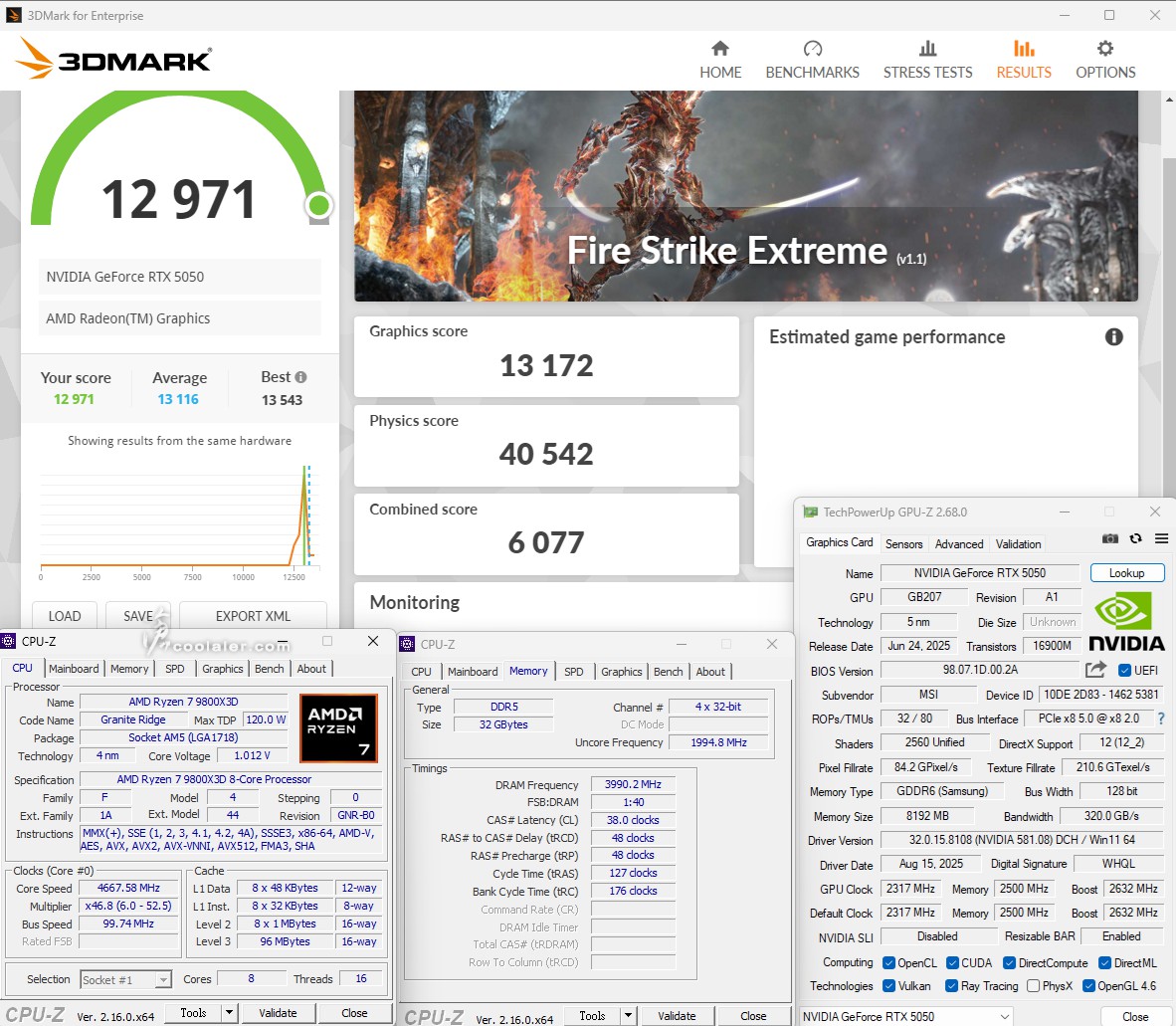

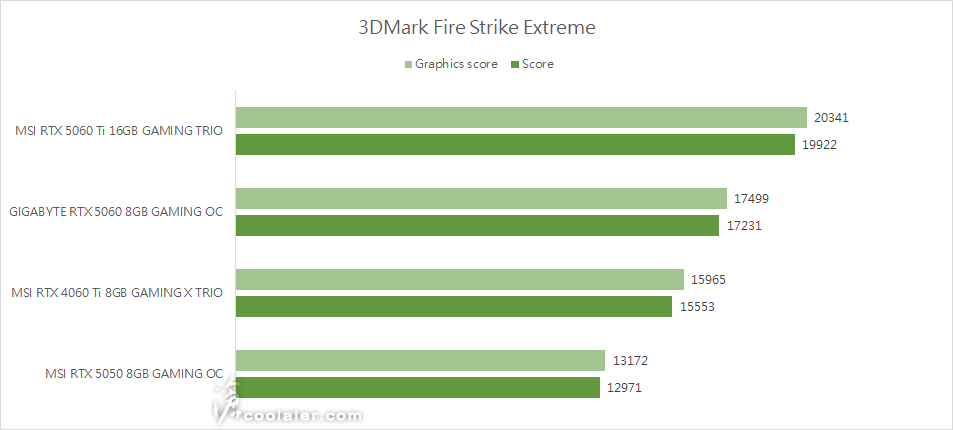

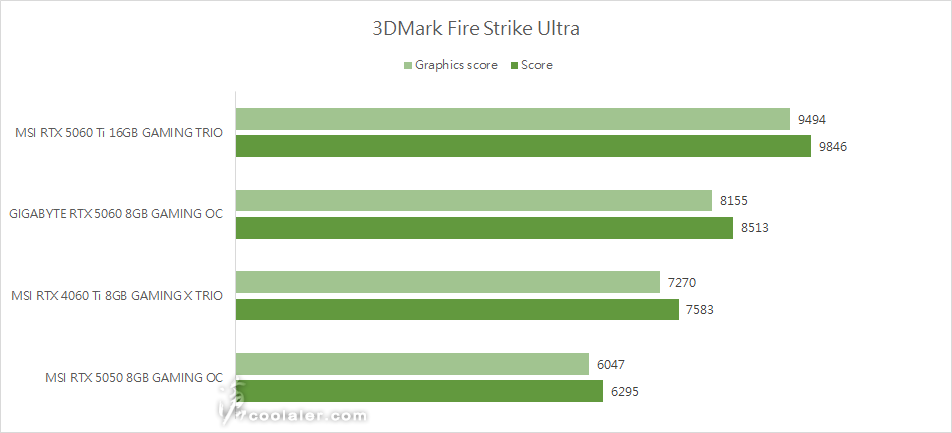

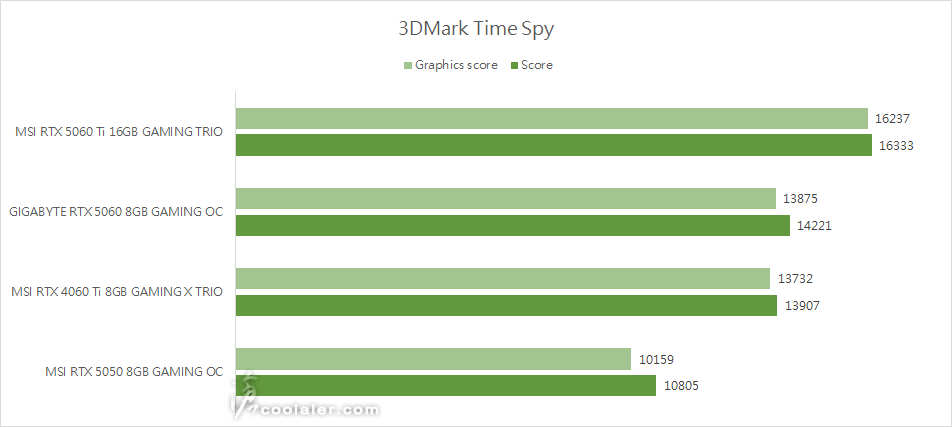

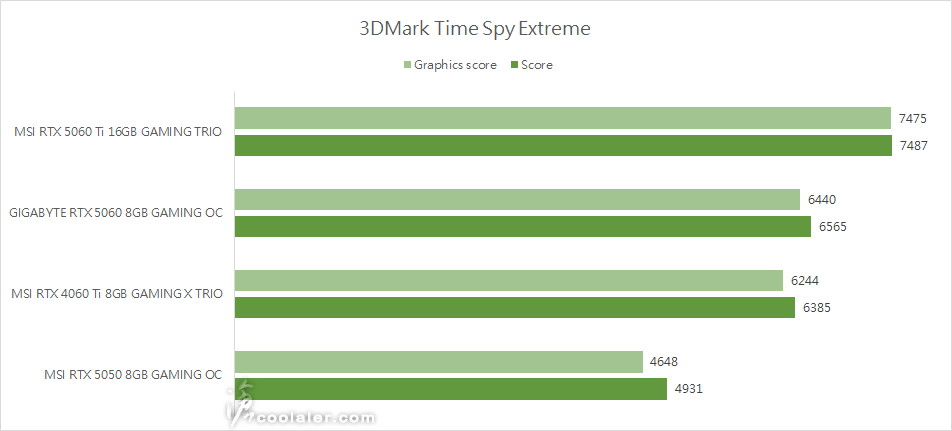

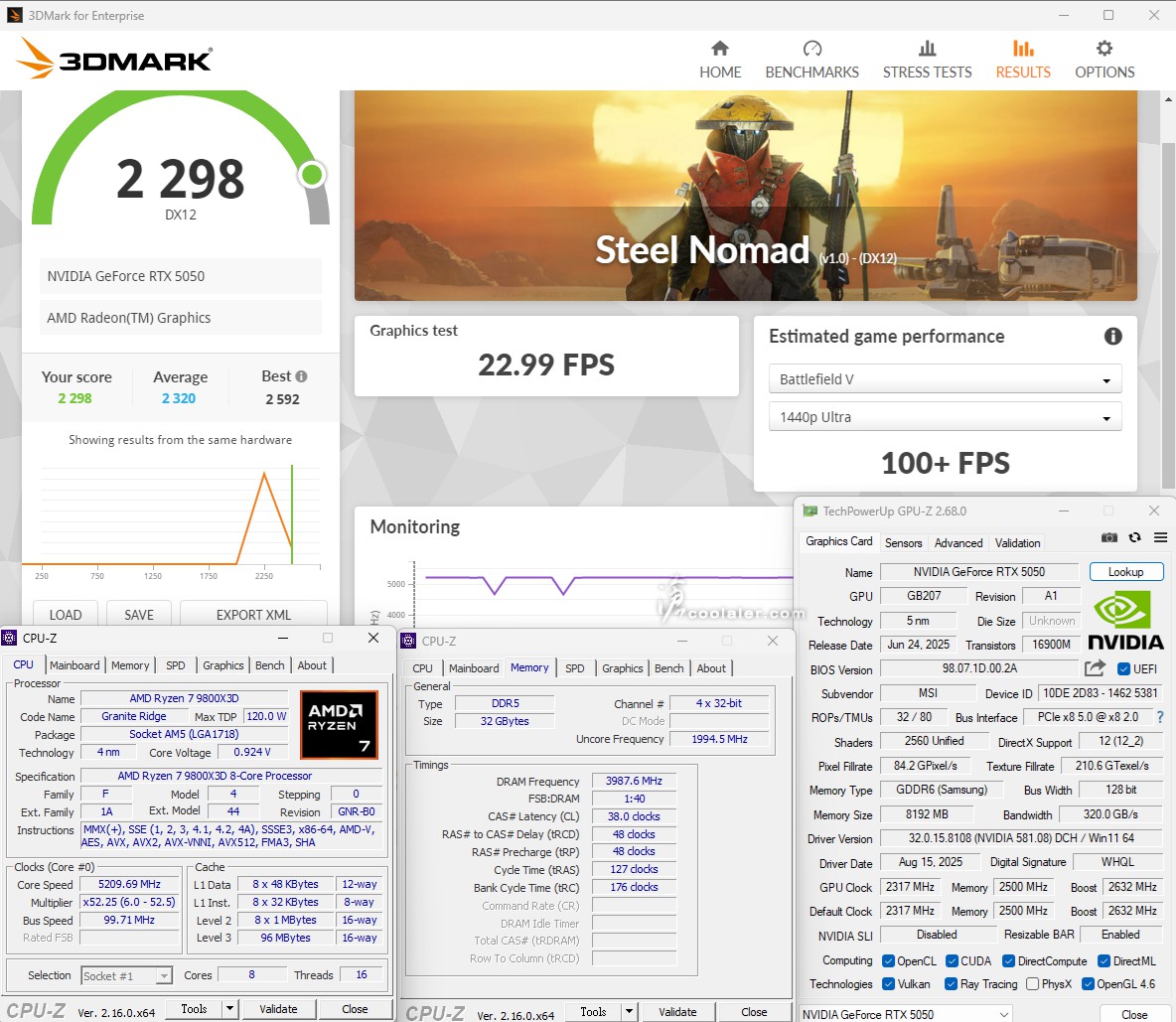

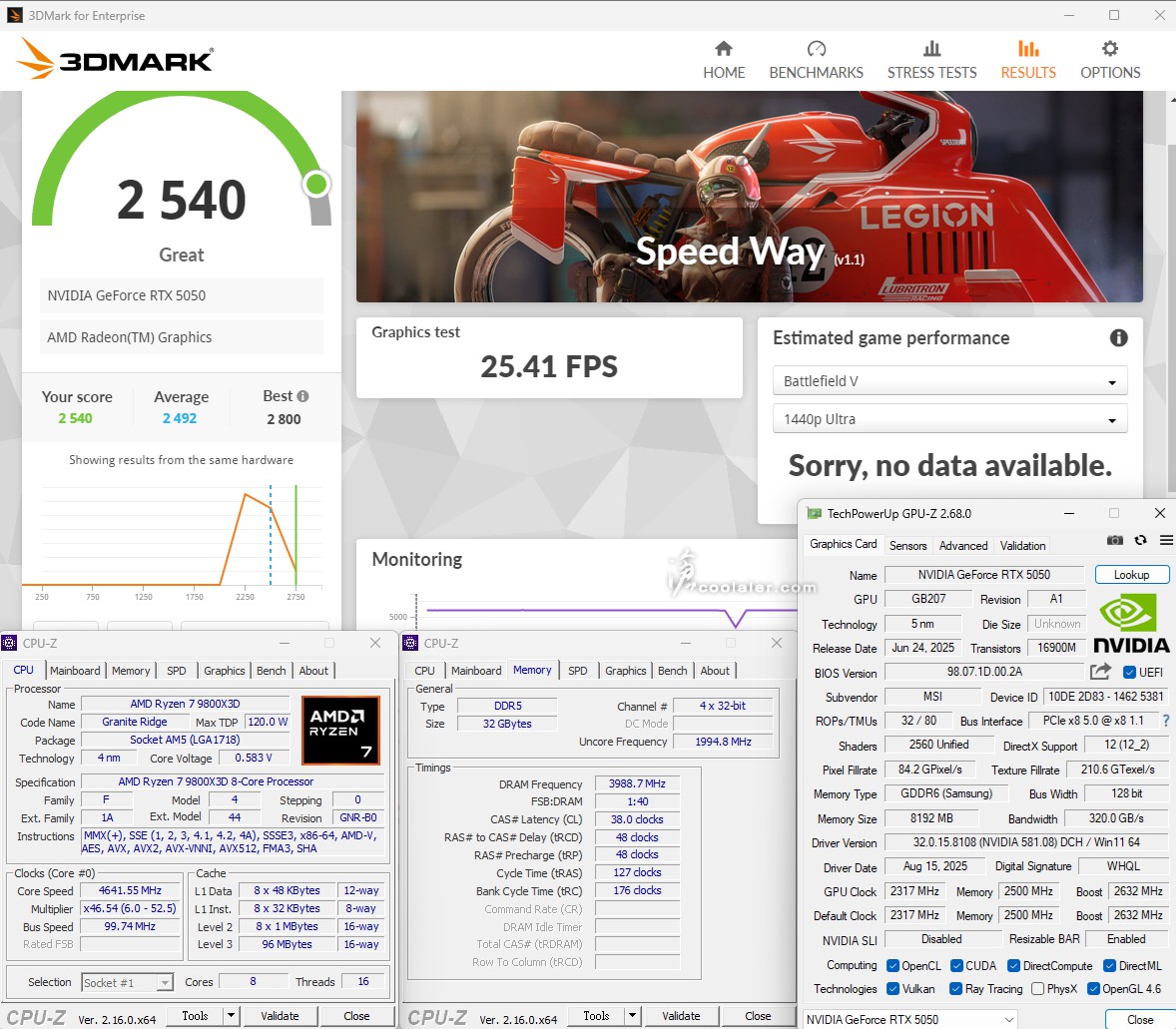

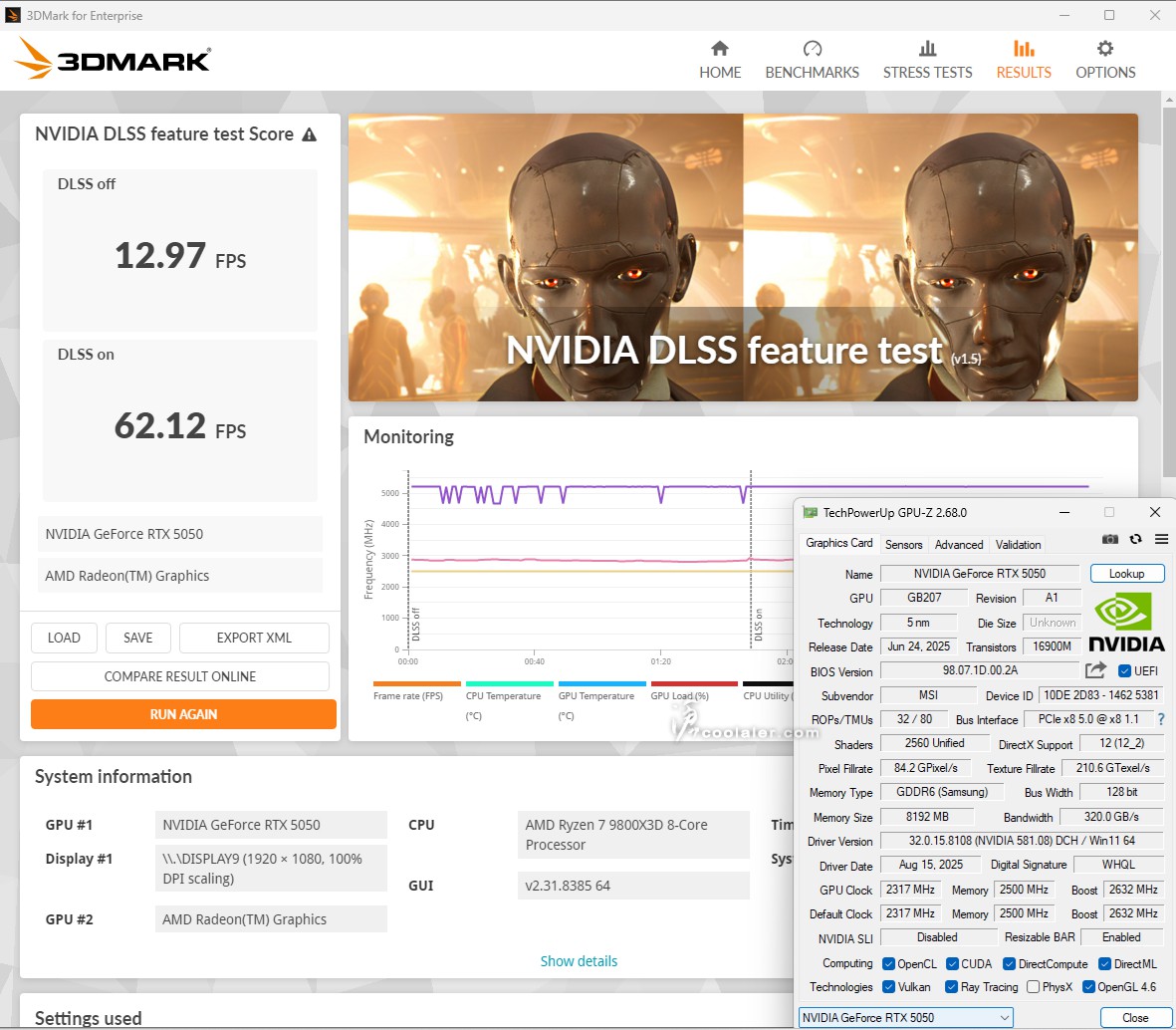

3DMark 效能測試

Fire Strike Extreme:12971

Graphics score:13172

Physics score:40542

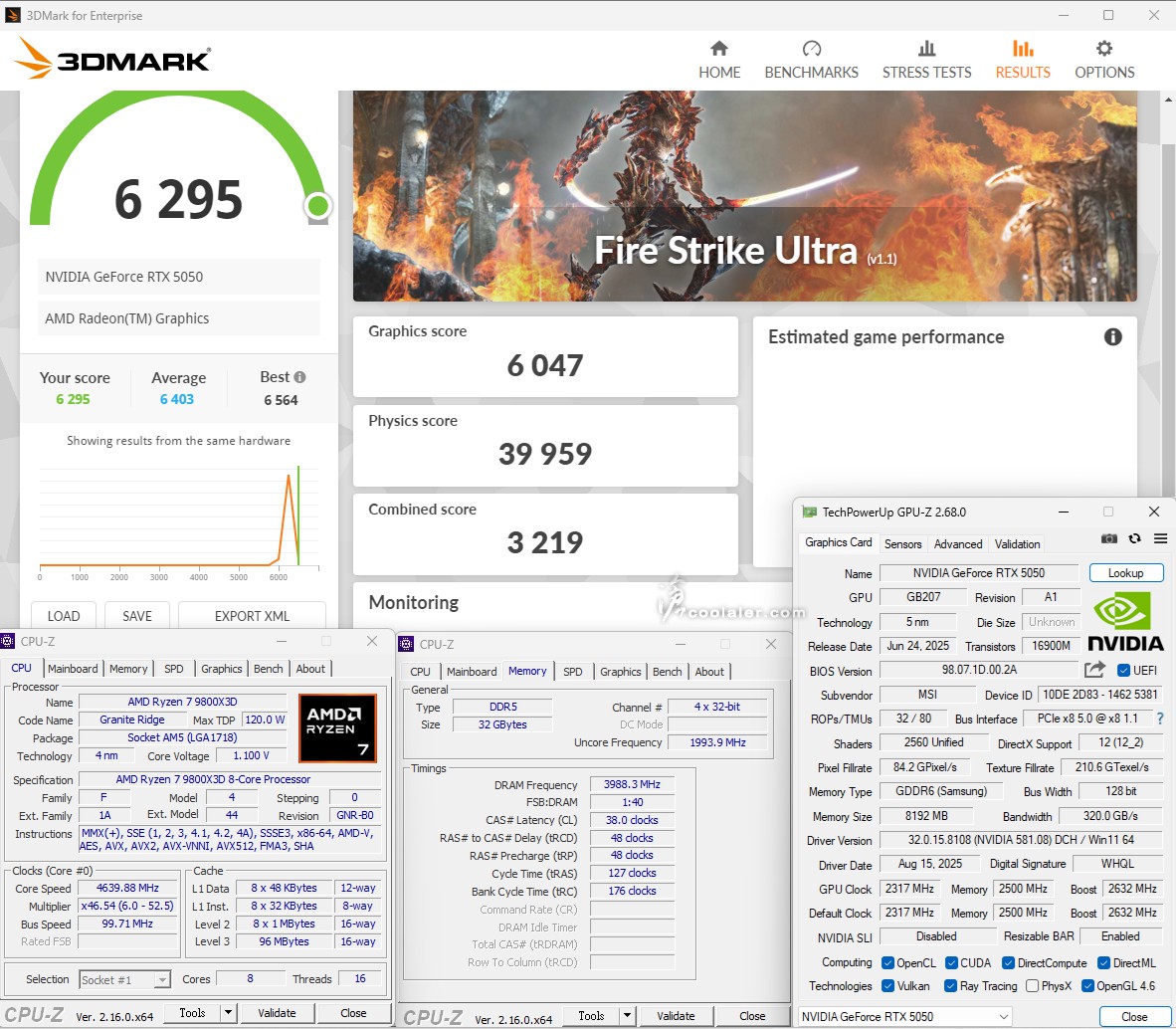

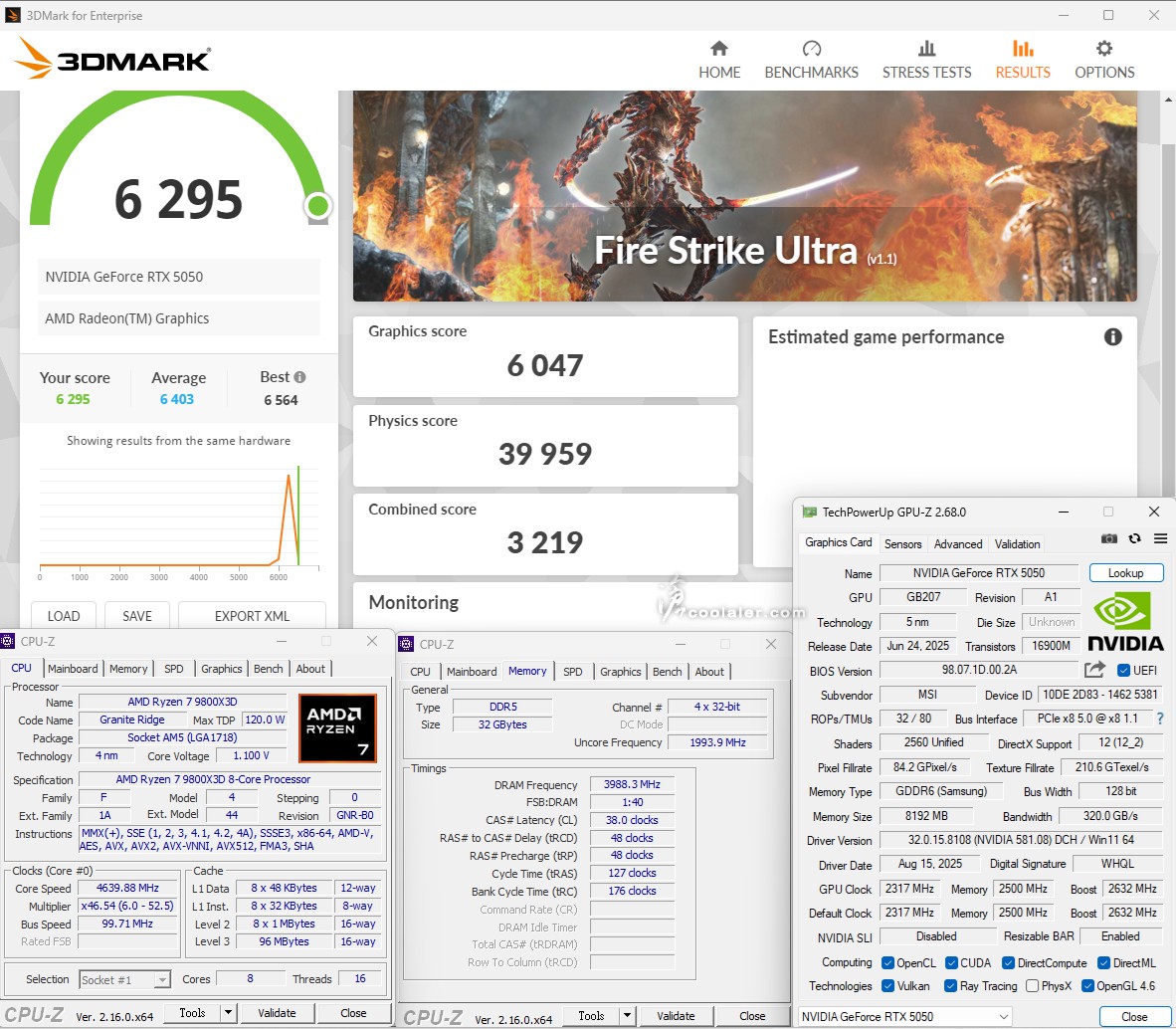

Fire Strike Ultra:6295

Graphics score:6047

Physics score:39959

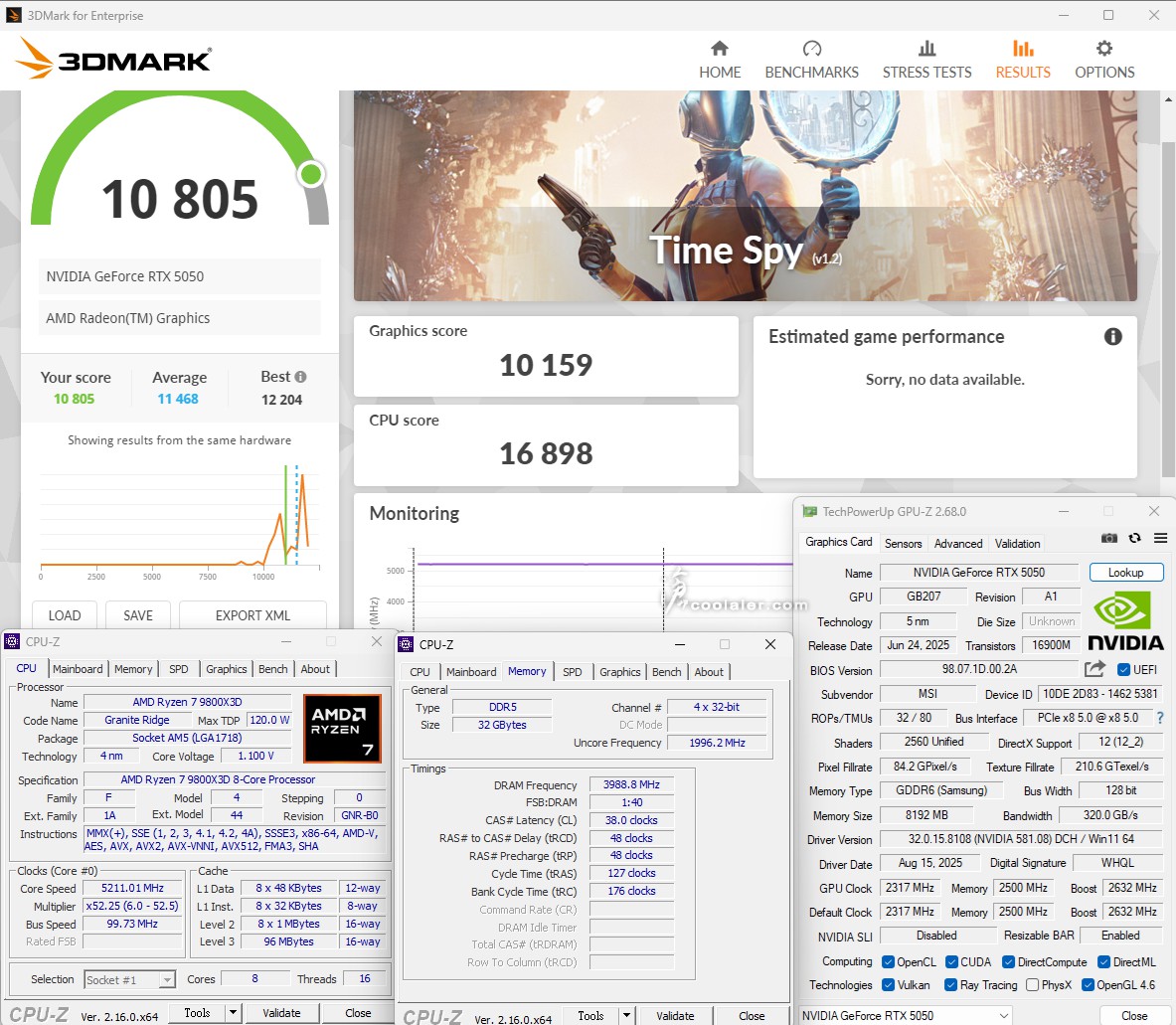

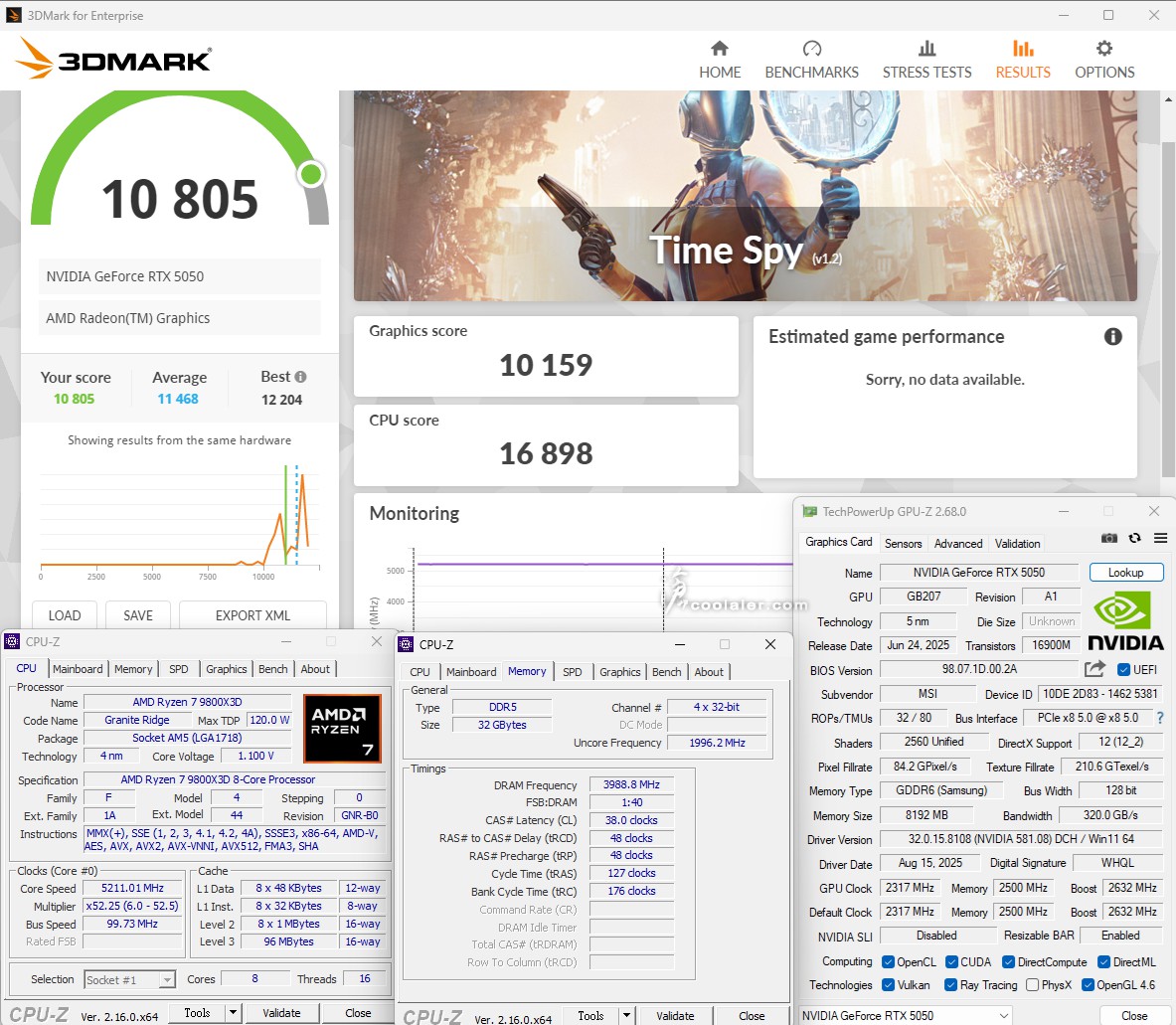

Time Spy:10805

Graphics score:10159

CPU score:16898

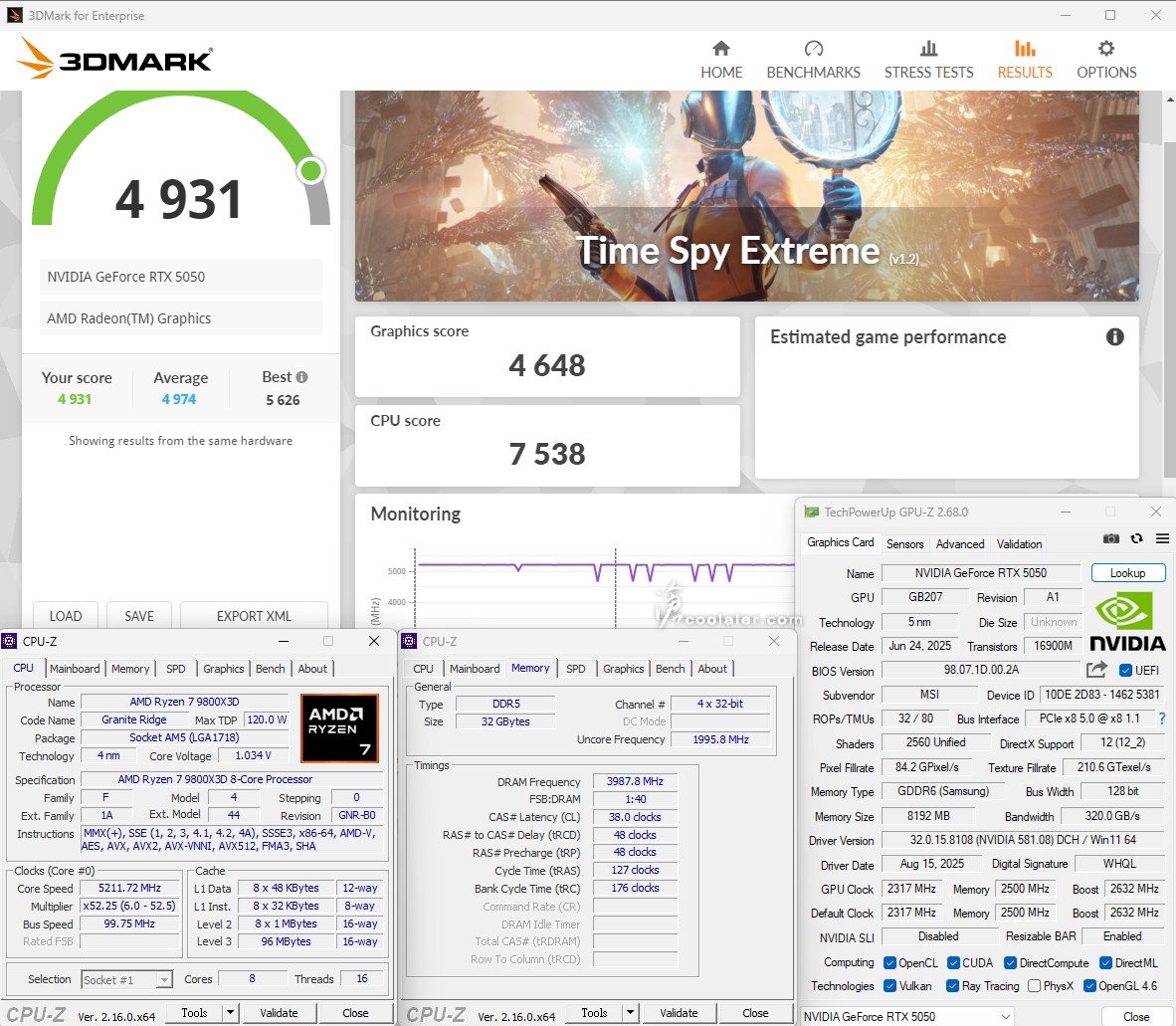

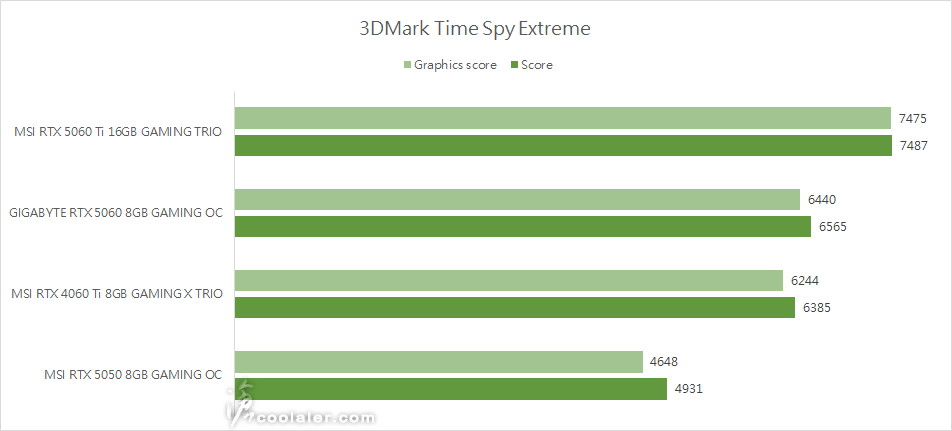

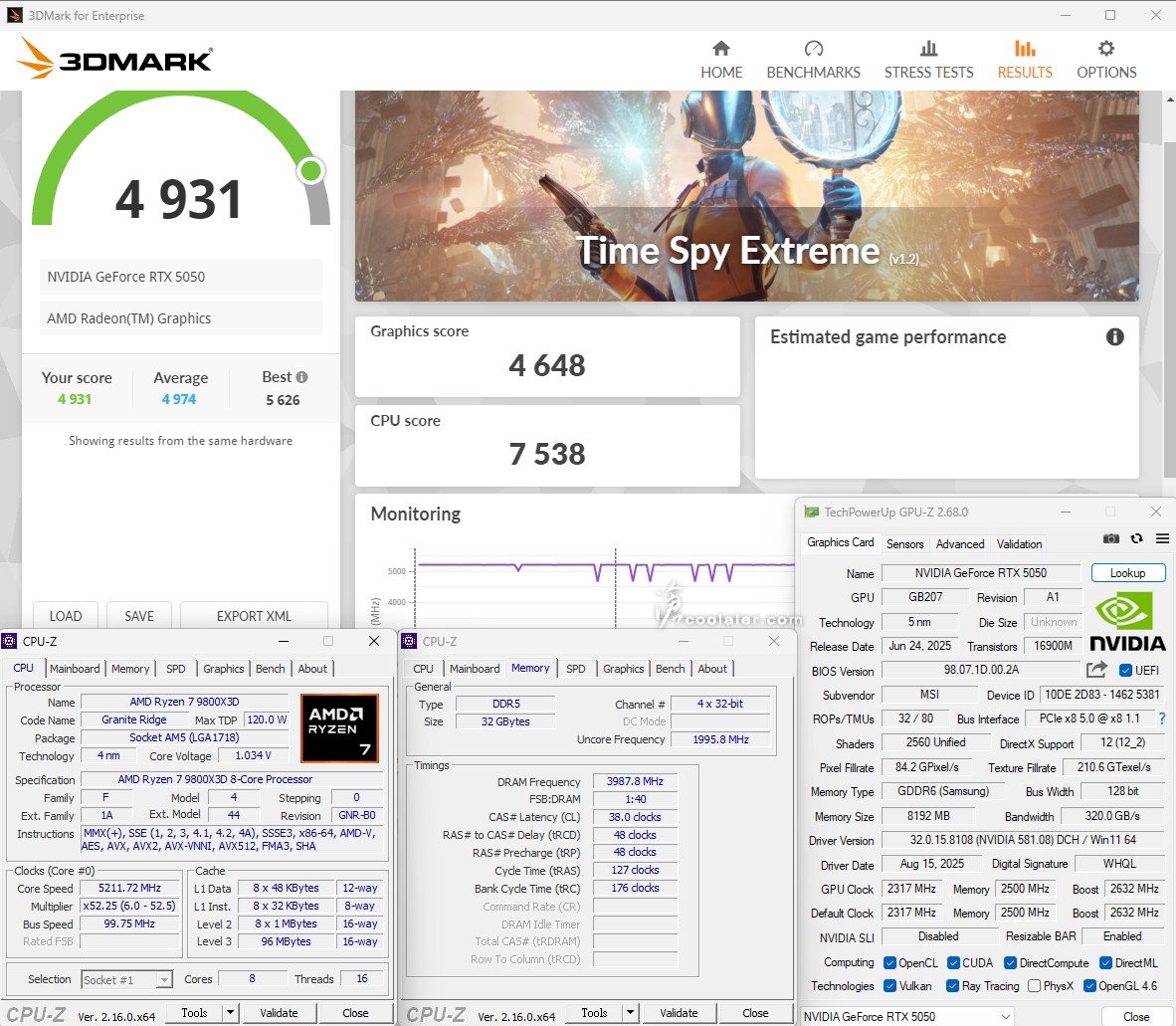

Time Spy Extreme:4931

Graphics score:4648

CPU score:7538

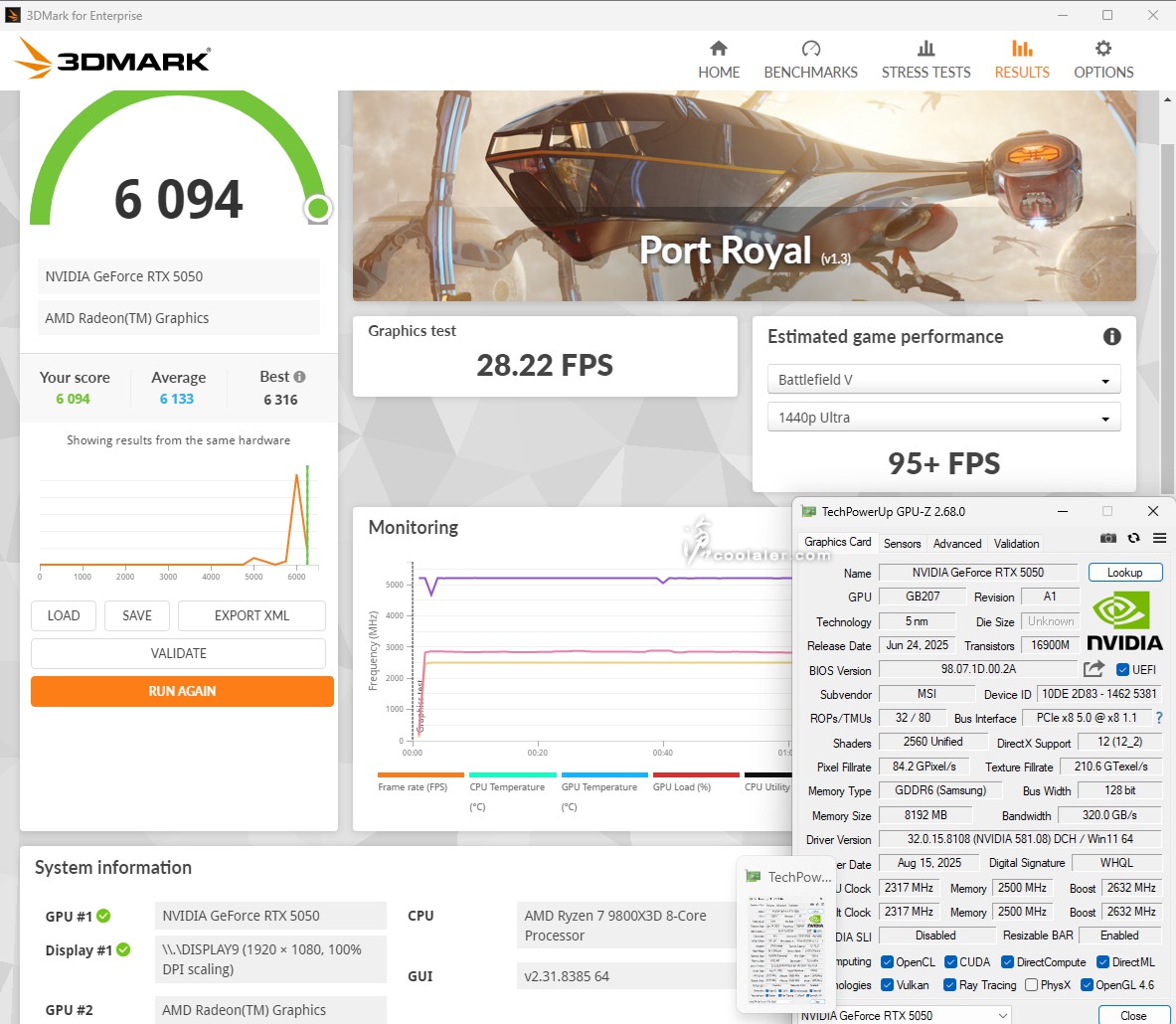

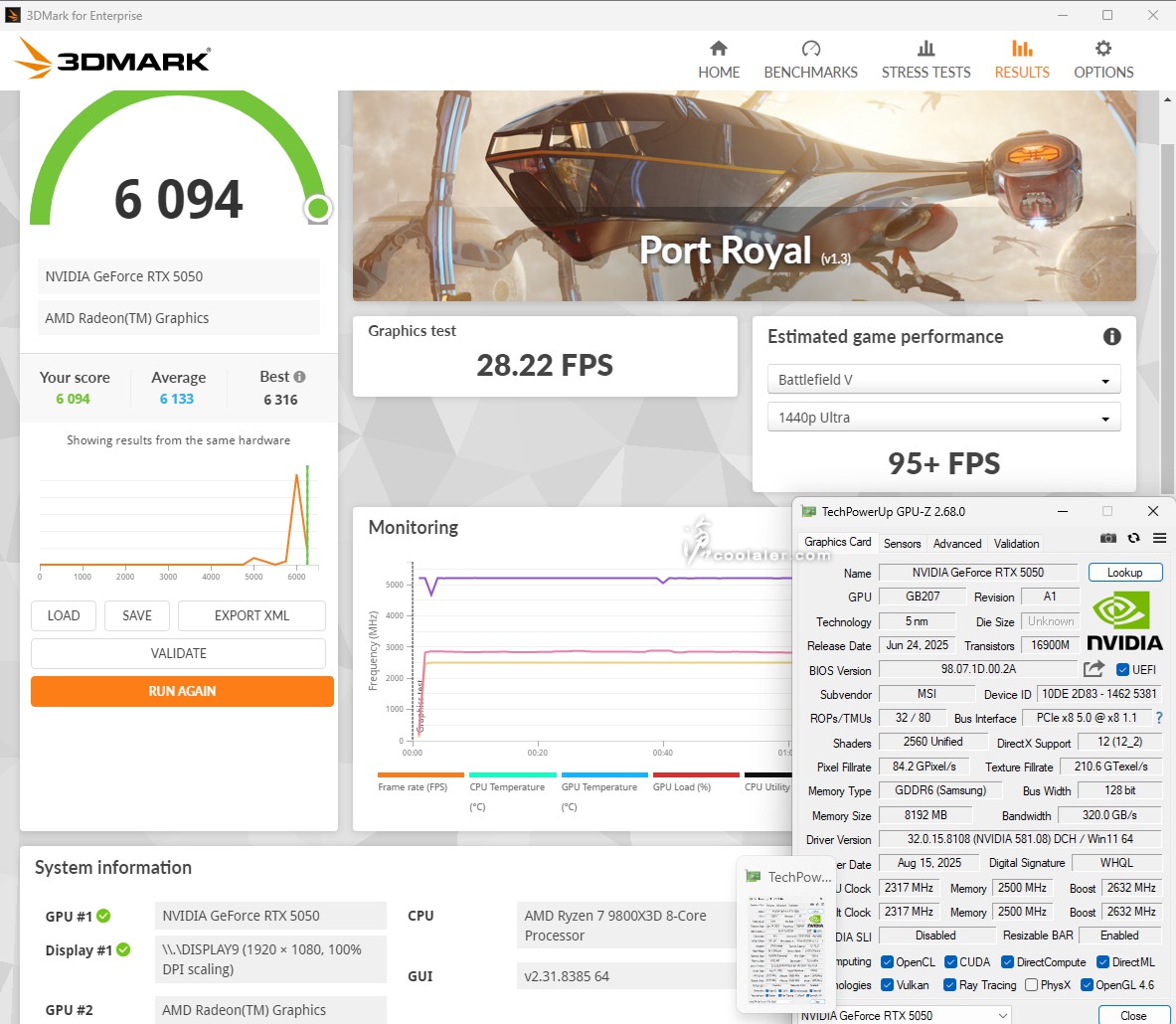

Port Royal:6094

Steel Nomad:2298

Speed Way:2540

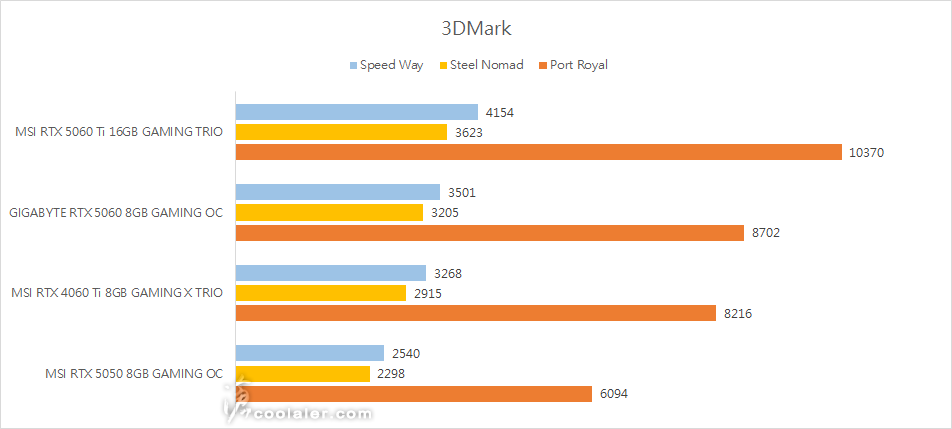

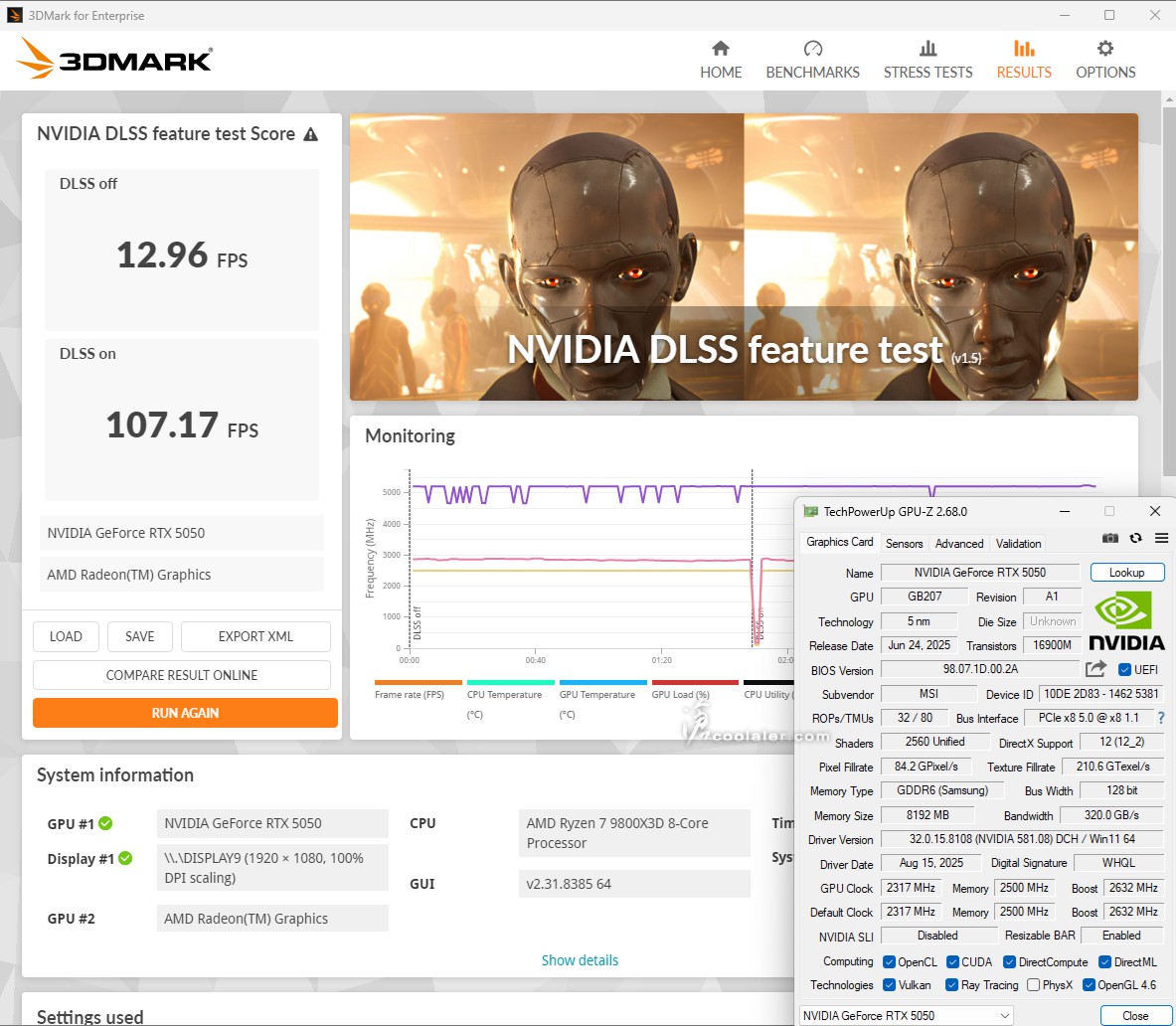

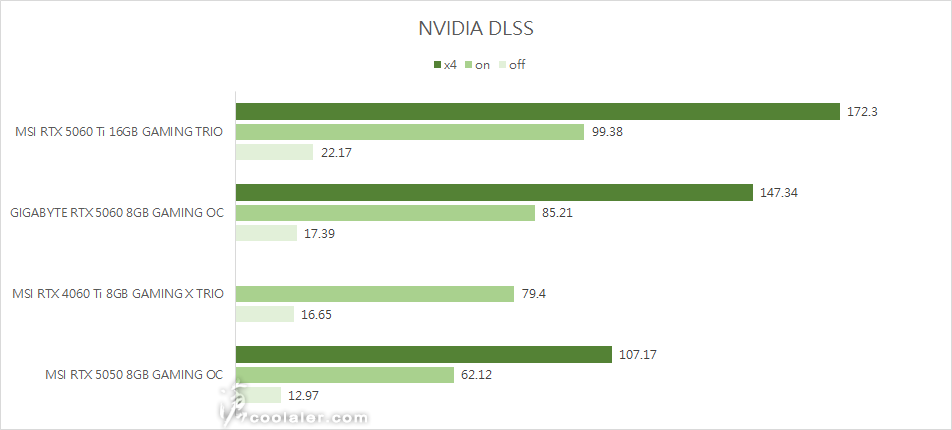

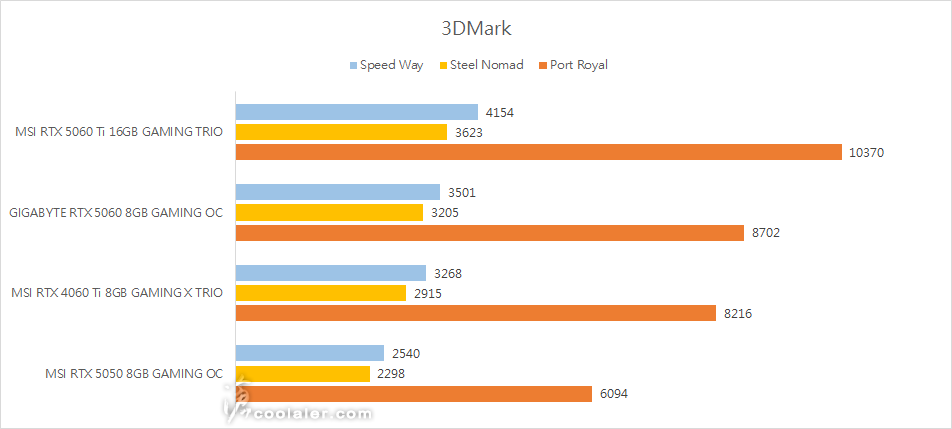

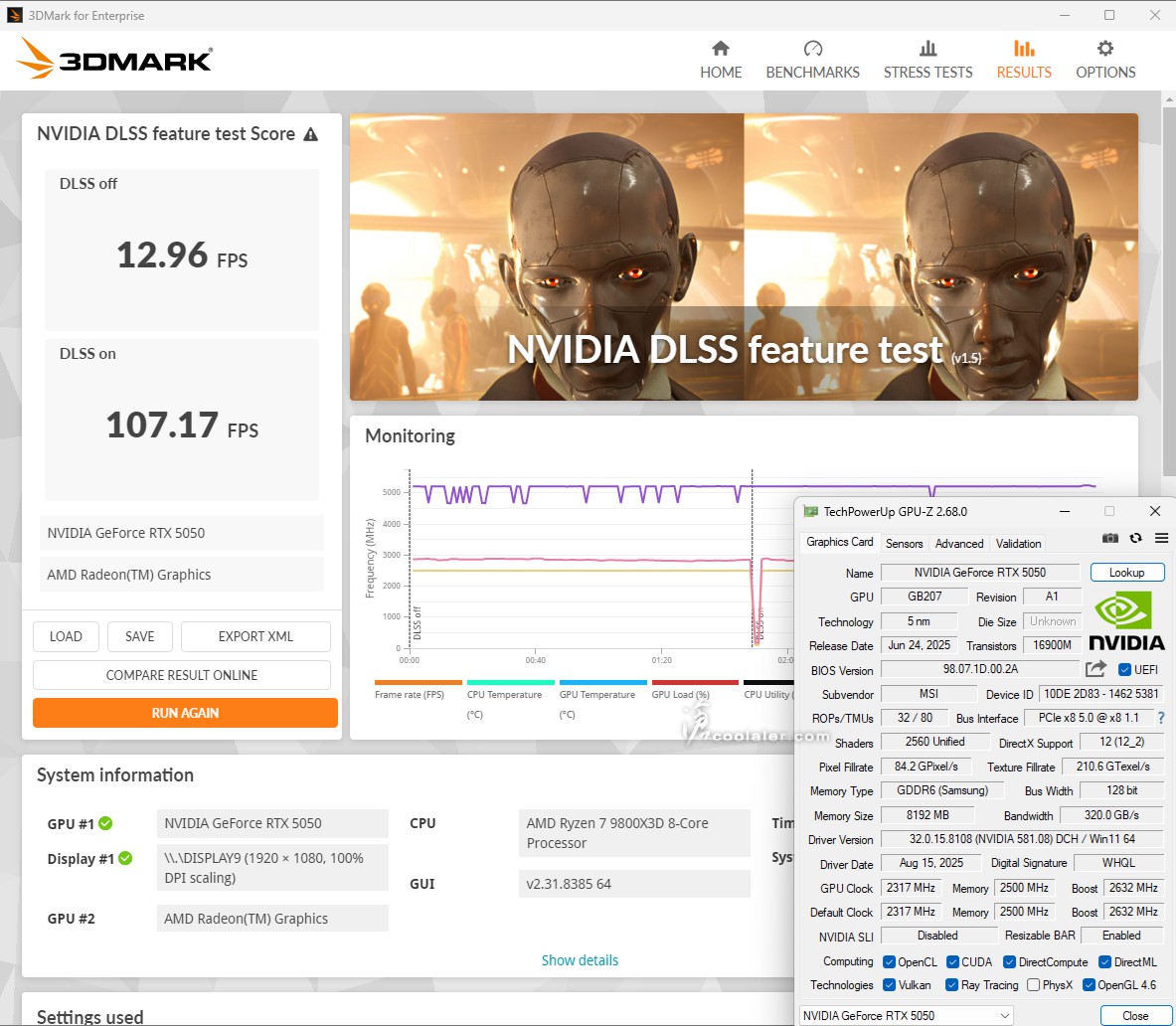

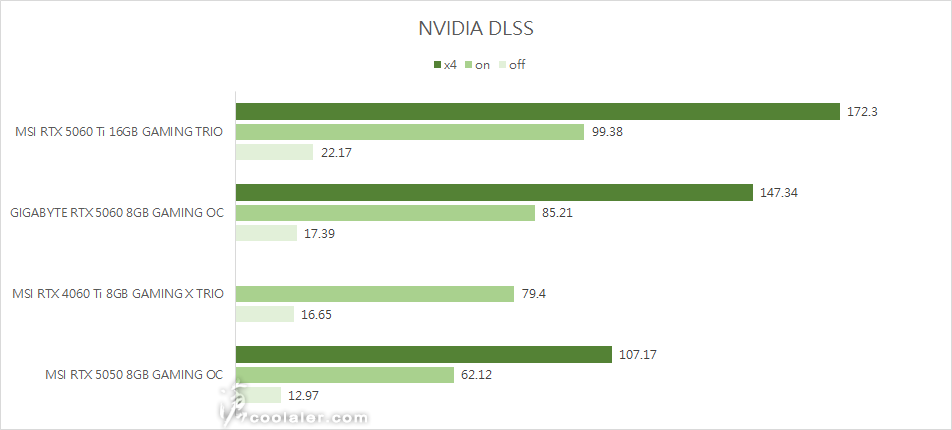

NVIDIA DLSS 3

off:12.97

on:62.12

NVIDIA DLSS 4 (x4)

off:12.96

on:107.17

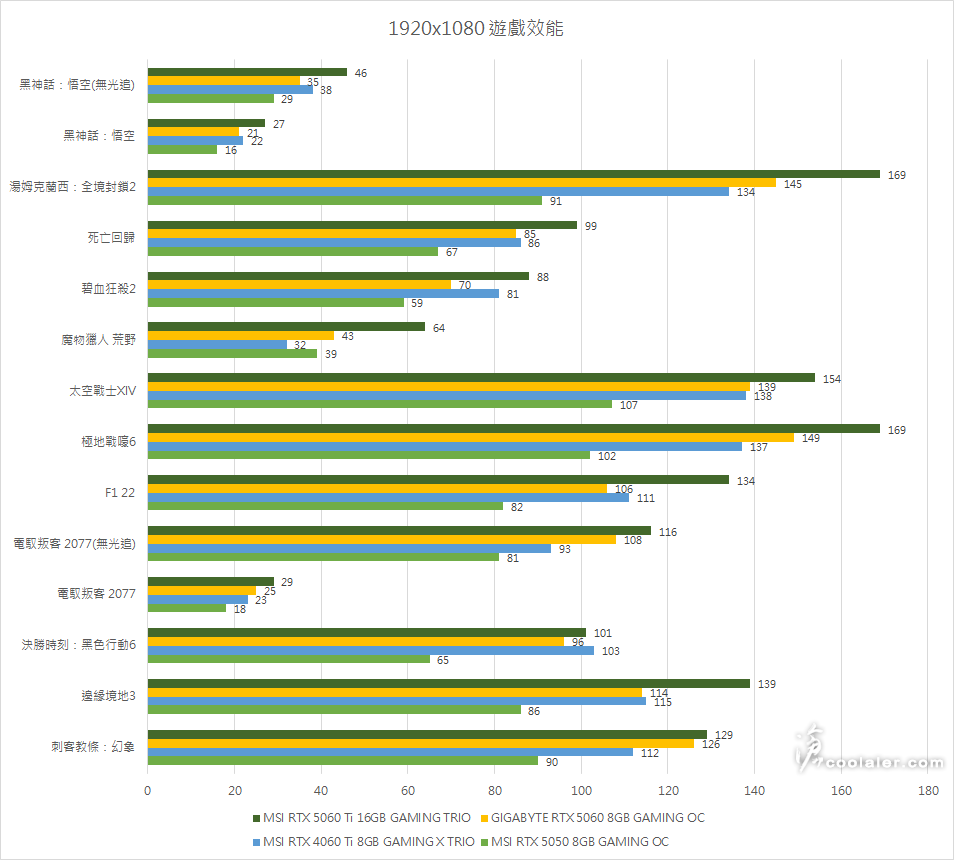

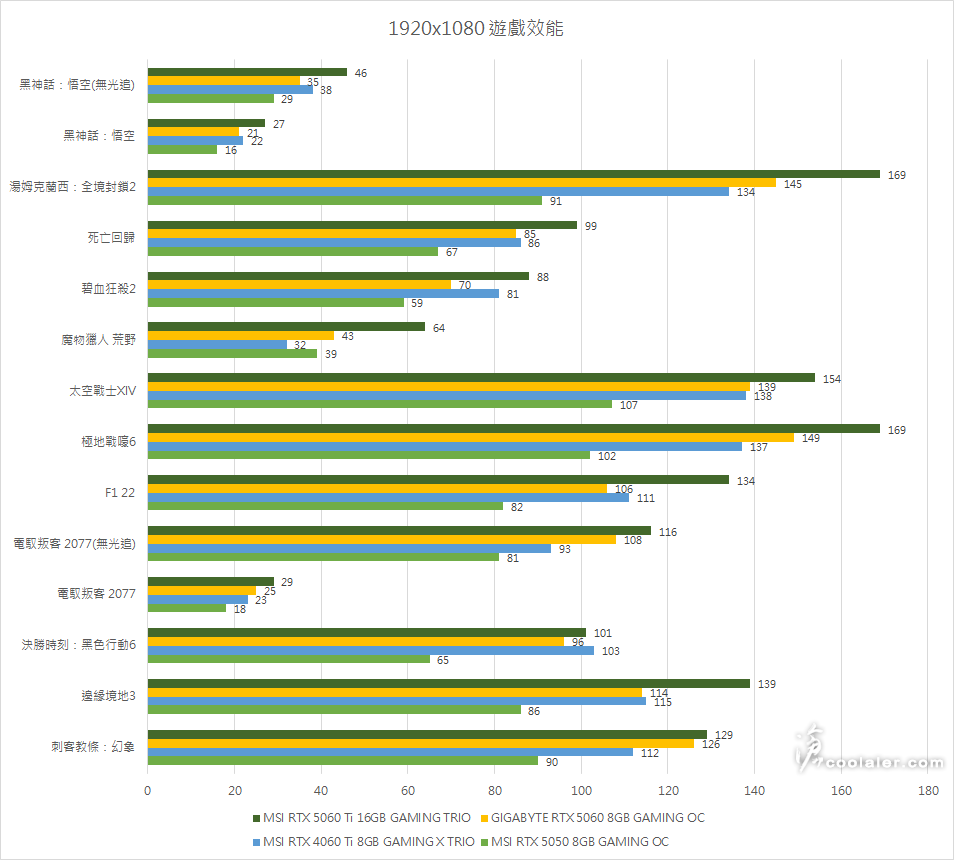

遊戲效能

測試12款遊戲,包括《刺客教條:幻象》《邊緣境地3》、《決勝時刻:黑色行動6》、《電馭叛客 2077》、《F1 22》、《極地戰嚎6》、《太空戰士XIV》、《魔物獵人 荒野》、《碧血狂殺2》、《死亡回歸》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《黑神話:悟空》,以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形品質為最高,有光追則開啟光追最高,無 DLSS 、無 FSR、無畫格生成的原生畫質,測試 1080p解析度。另外《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》因為光追太慘,所以有額外關閉無光追的效能測試。

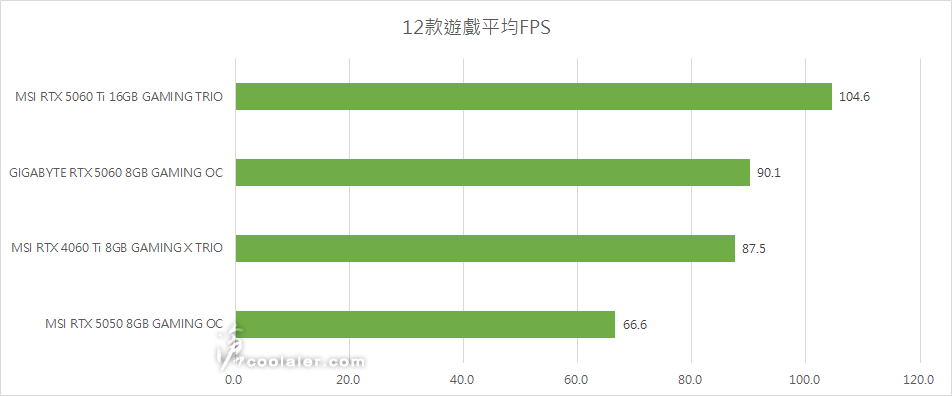

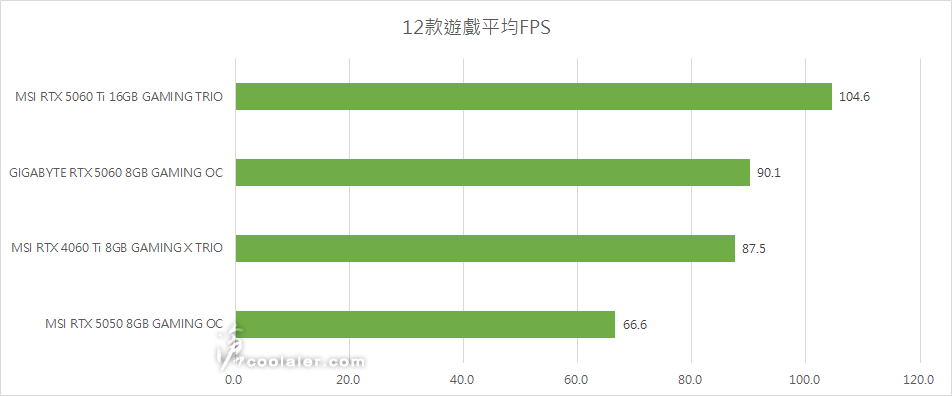

12款遊戲平均 FPS 比較

DLSS 遊戲效能

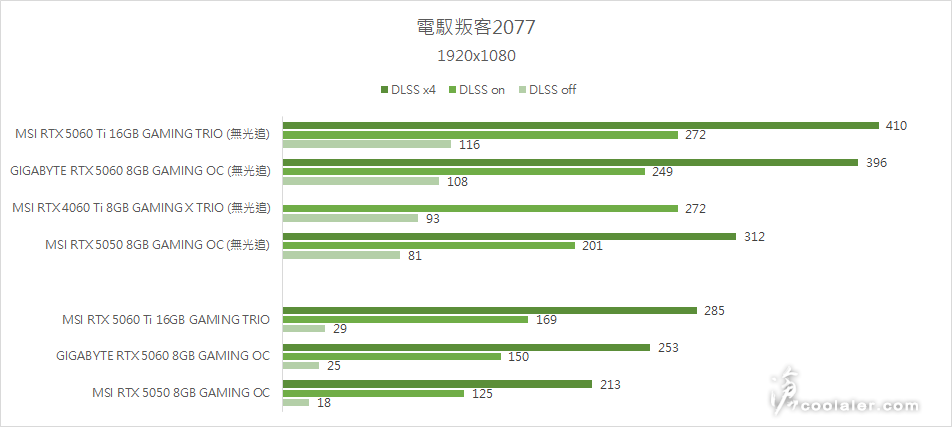

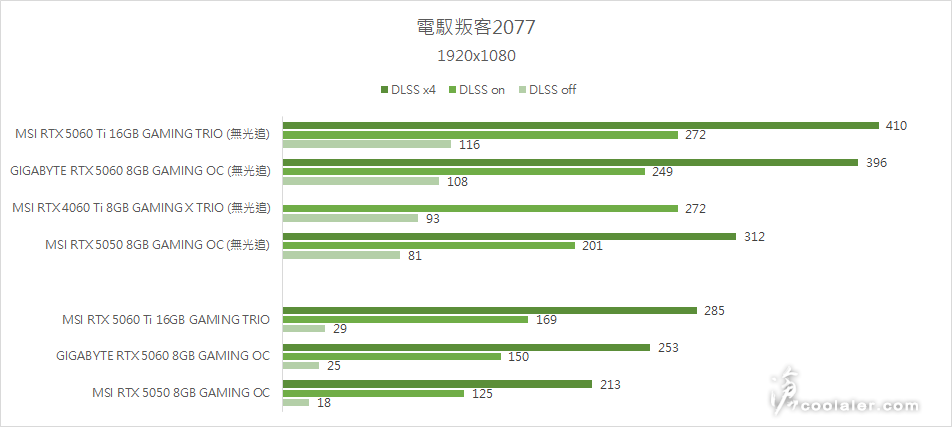

針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,包括《決勝時刻:黑色行動6》、《F1 22》、《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。

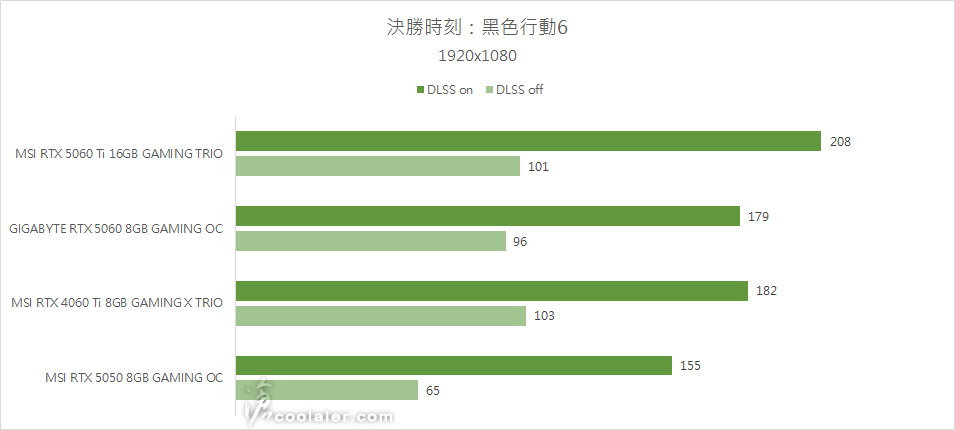

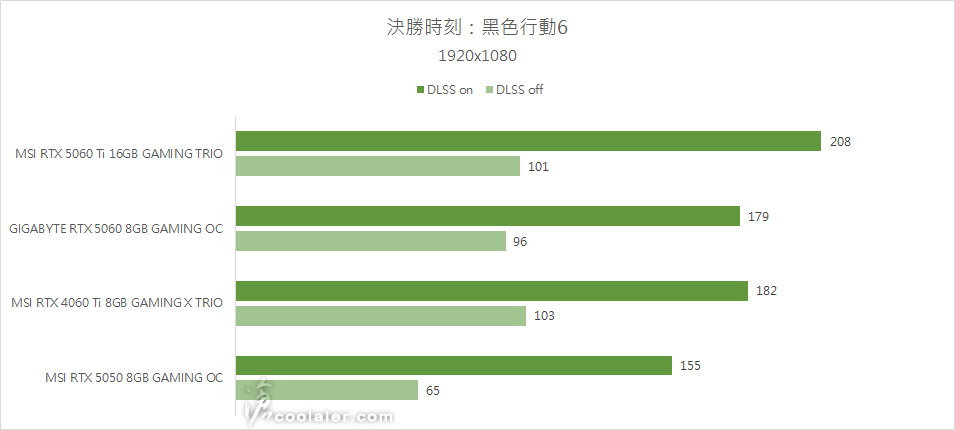

決勝時刻:黑色行動6

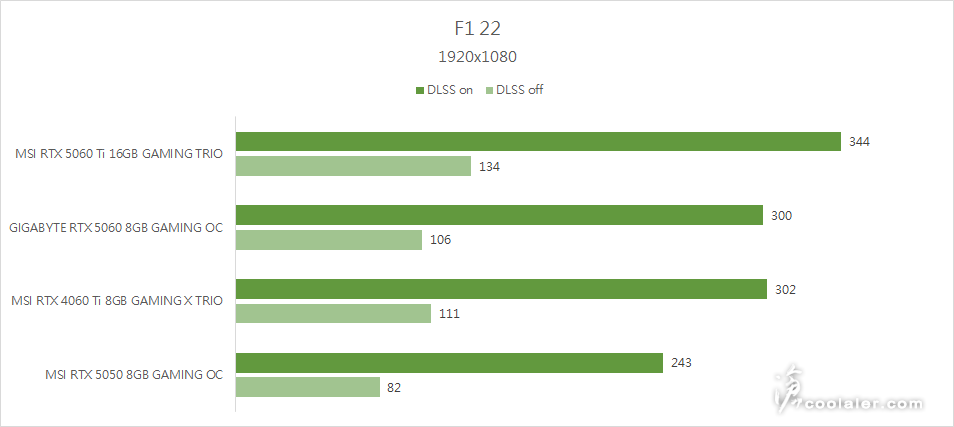

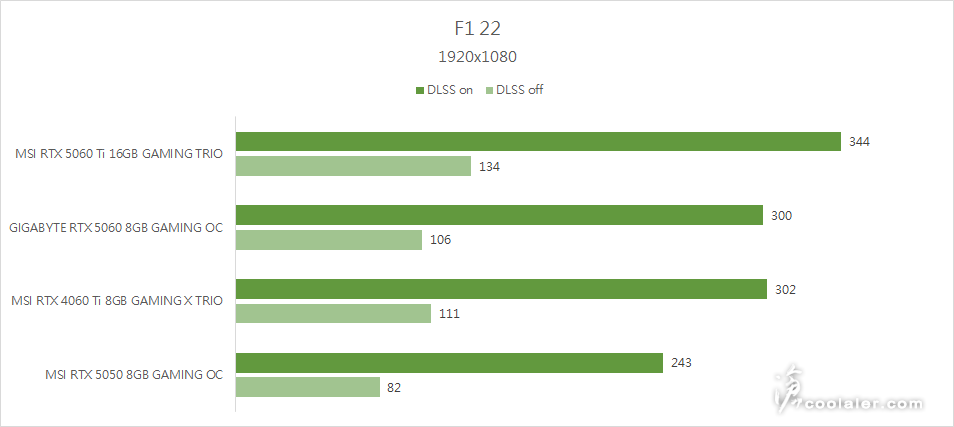

F1 22

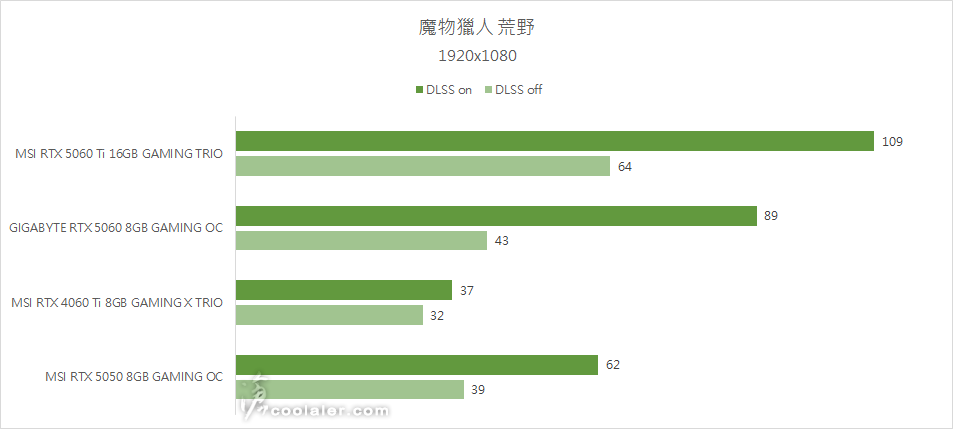

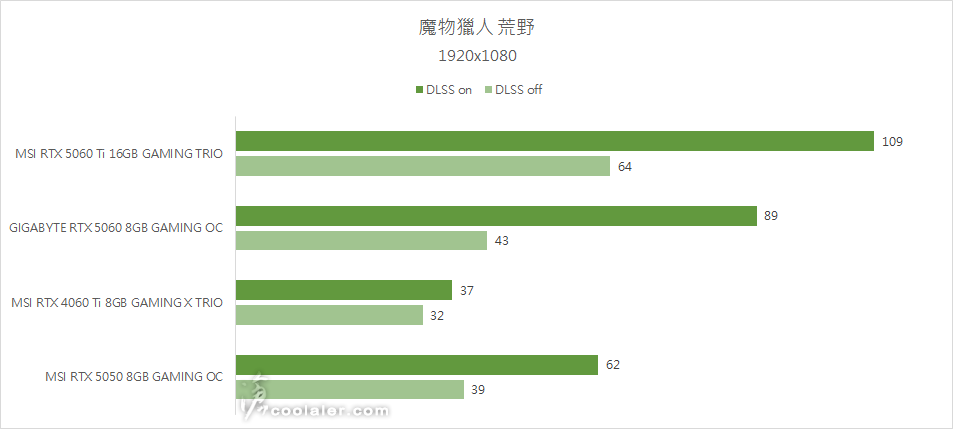

魔物獵人 荒野。這部分 RTX 5050 超過 RTX 4060 Ti ,不過有可能是早期測試 RTX 4060 Ti 時驅動造成的差異。

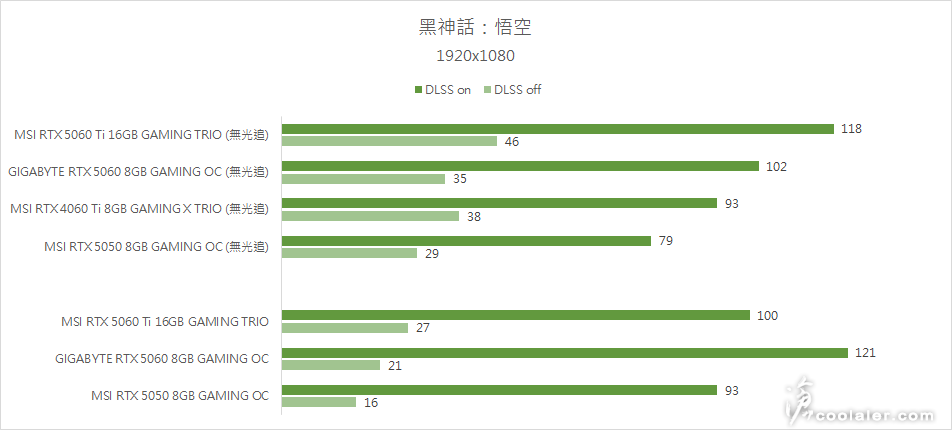

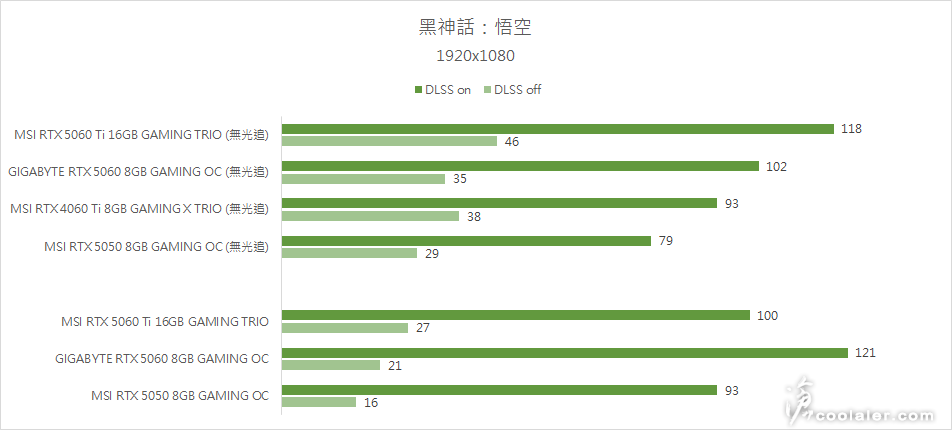

黑神話:悟空。RTX 5060 Ti 效能低於 RTX 5060 這是不太合理就是,但這也應該是早期驅動差異,因為卡也不在身邊,無法再進行測試。

電馭叛客 2077

功耗與溫度測試

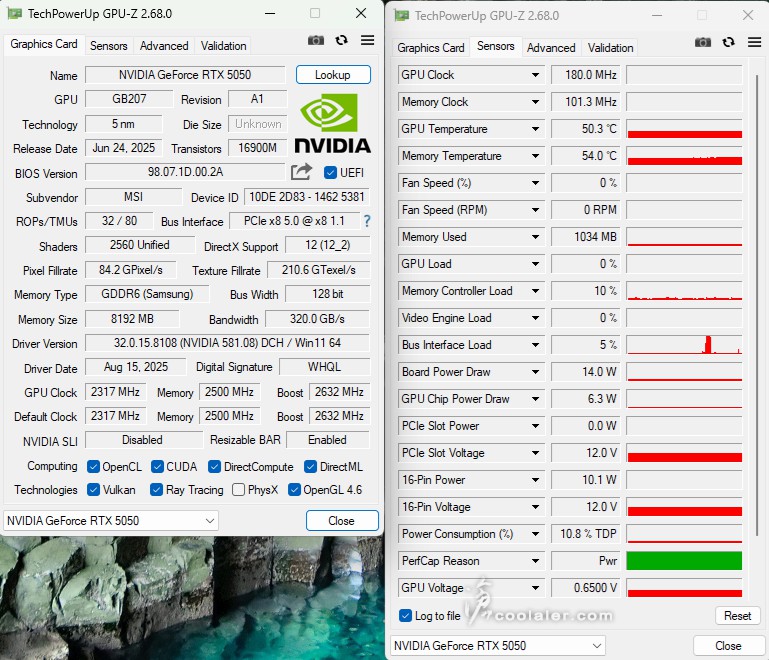

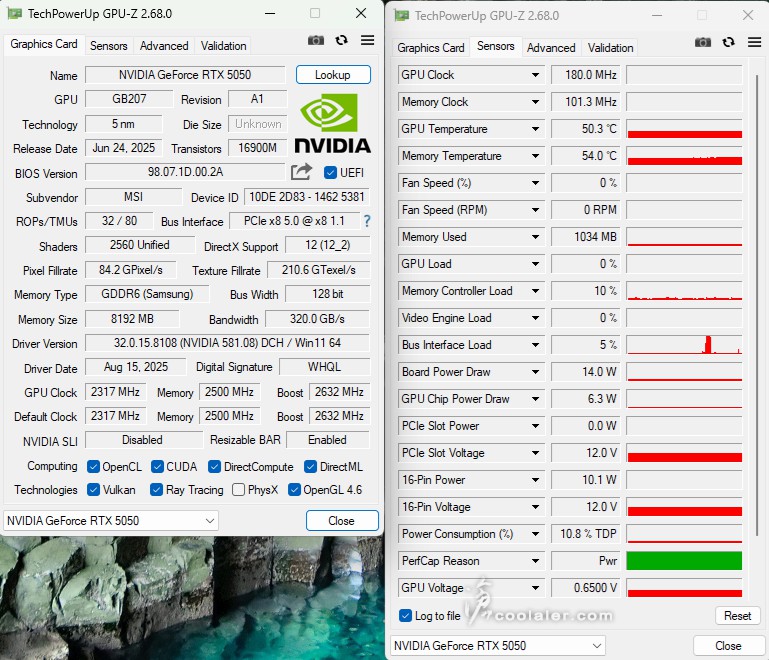

GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC 有支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心50度左右,記憶體溫度54度,風扇 0% 停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約 14W。

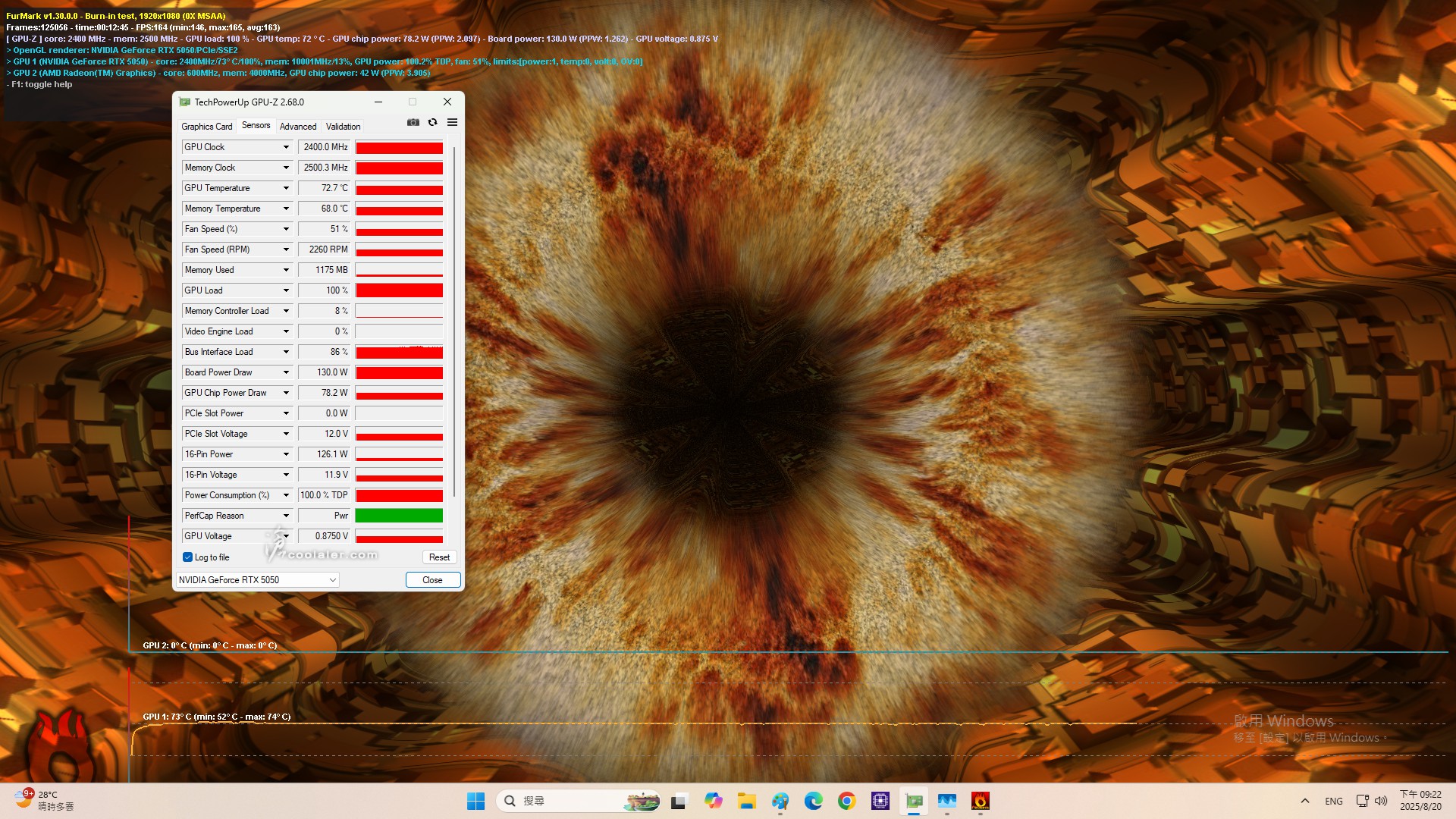

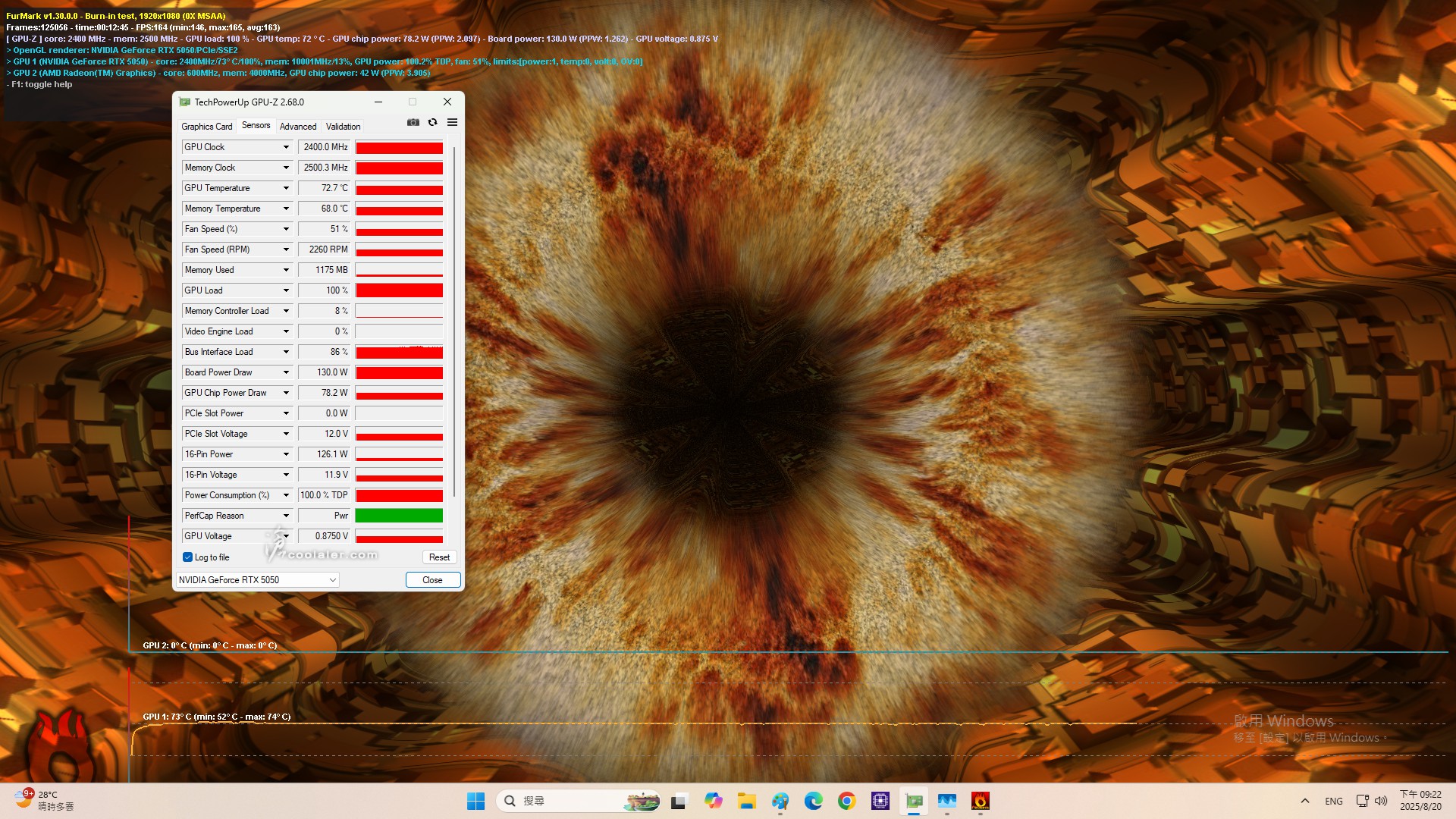

使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖, GPU 核心最高溫控制在72.7度左右,記憶體溫度68度,風扇轉速大概在51%,最大 FPS 為165,平均 FPS 163,差異很小,沒有明顯溫控降速。燒機時功耗最高約 130W。

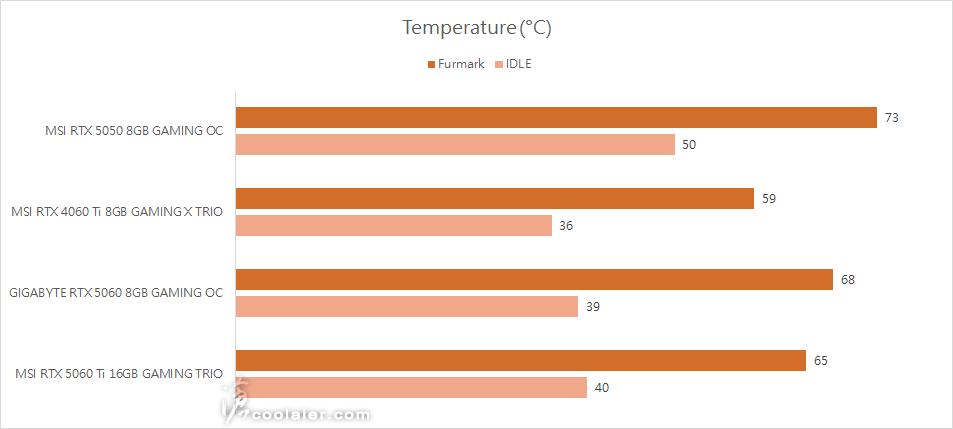

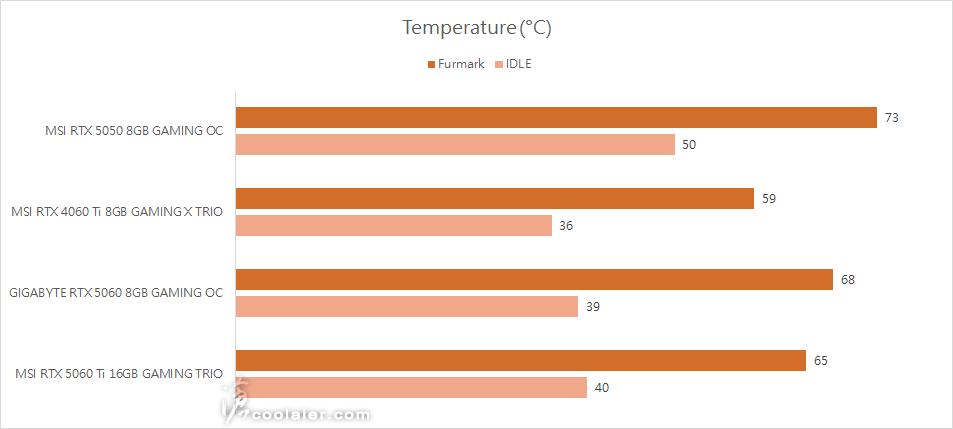

溫度,待機時風扇停轉核心約50度,Furmark 最高控制在73度左右。

功耗,待機約 14W,Furmark 峰值 130W 。

小結

在遊戲效能方面,若僅以原生畫質、不啟用 DLSS 進行測試,MSI RTX 5050 GAMING OC 在 12 款遊戲、1080p 解析度下的平均 FPS 為 66.6。雖然已超過及格線的 60 FPS,但在《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》等 3A 大作中,效能仍顯不足。不過這些測試皆為特效全開狀態,若適度降低畫質或啟用 DLSS,體驗會更流暢。整體來看 RTX 5050 相比 RTX 5060 大約低了 26%。

雖然 RTX 5050 被定位為入門級顯卡,但作為 RTX 50 系列的一員,它依然完整支援 DLSS 4。隨著越來越多遊戲加入支援,DLSS 4 的多幀生成技術能顯著提升效能。例如在 3DMark 測試中,開啟 DLSS 4 後,效能從 12.97 FPS 飆升至 107.17 FPS;在《電馭叛客 2077》更是由 18 FPS 提升至 213 FPS(Ultra Performance 模式),幾乎高出 11 倍。當然,畫質會隨模式不同而有所差異,若覺得 Ultra Performance 畫面不佳,也能選擇 2 倍或 Balanced 模式來取得更好的平衡。

目前 RTX 5050 的售價介於 8590 至 9490 元,而 RTX 5060 則落在 10890 至 13290 元。若以最低價計算,兩者價差約 21%,但效能落差則在 20%~30% 之間,性價比而言是 RTX 5060 比較高,不過 RTX 5050 的售價壓在萬元以內,這也是對於預算有限又希望體驗光追與 DLSS4 的玩家,最低入門票的選擇。

NVIDIA RTX 5050 的 CUDA 數量為2560個,相比上一階 RTX 5060 的3840個要減少了 33%,另外在記憶體的部分,雖同為 8GB 容量,但 RTX 5050 用上了這一代的特例 GDDR6 ,而不是全系列都使用的 GDDR7。值得一提的是筆電版 RTX 5050 是 GDDR7。

入手開箱的這張是 MSI RTX 5050 GAMING OC 8GB,在核心上 Boost 為2632MHz,透過 MSI Center 則可以開啟 Extreme 模式達到 2647MHz,相比標準 2500MHz 要多出了 5.9% 的超頻幅度。

主要特色,這張卡採用了 TWIN FROZR 10 散熱系統,搭配 STORMFORCE 風扇。全新的七片式扇葉設計,結合爪形紋理與圓弧造型,不僅帶來更大的氣流量,也能維持更安靜的運轉表現。卡身部分則配置了強化背板與開窗式散熱設計,提升結構強度同時加速熱氣排出。此外,還支援 MSI Center 與 Afterburner 軟體,方便玩家進行監控與超頻調整。

配件上也沒有甚麼配件就是XD,只有快速使用手冊。

MSI RTX 5050 GAMING OC 8GB 尺寸為 202x120x41 mm,這種入門級顯卡也不需要擔心過重造成 PCIe 插槽負擔,或過長機殼裝不下的問題。

整體外觀為黑色,早形承襲目前 GAMING 系列,使用龍紋設計,風扇框架上下有爪痕造型,不過整張卡並沒有任何燈效。散熱的部分採用 TWIN FROZR 10 設計,搭配兩顆 STORMFORCE 散熱風扇。

STORMFORCE 風扇為七片扇葉,扇葉外緣上有爪形紋理,扇葉之間使用環狀相連,可使氣流更為集中,帶來更好的散熱效率以及低噪音表現。這也與目前高階顯卡所使用的散熱風扇相同。

底部可以看到有一根熱導管,實際上應該是以 S 形的方式穿插於散熱鰭片,中間的部分則是通過 GPU 散熱座。

顯卡散熱框架尾部為封閉式,框架上有盾形龍紋圖案。

顯卡上方有 MSI 以及 GEFORCE RTX 字樣。

需要外接1個 8pin 供電,整卡功耗為 130W。

顯卡背部有背板,但並不是金屬材質,右側邊有開窗設計,可以快速將廢熱排出。

背板上也有帥氣的龍紋造型。

輸出埠,3個 DP、1個 HDMI。

測試平台

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360 AIO

RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-8000 16GBx2

MB: GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE

VGA: MSI RTX 5050 GAMING OC 8GB

SSD: GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB

PSU: MSI A1000G PCIE5

OS: Windows 11

測試除了開箱主角之外,也加入了近期同平台所測的 RTX 5060 、 RTX 5060 Ti 與前一代 RTX 4060 Ti 8GB 。為了不把版面拉太長,只有主角上測試圖,其餘圖表數據比較。

3DMark 效能測試

Fire Strike Extreme:12971

Graphics score:13172

Physics score:40542

Fire Strike Ultra:6295

Graphics score:6047

Physics score:39959

Time Spy:10805

Graphics score:10159

CPU score:16898

Time Spy Extreme:4931

Graphics score:4648

CPU score:7538

Port Royal:6094

Steel Nomad:2298

Speed Way:2540

NVIDIA DLSS 3

off:12.97

on:62.12

NVIDIA DLSS 4 (x4)

off:12.96

on:107.17

遊戲效能

測試12款遊戲,包括《刺客教條:幻象》《邊緣境地3》、《決勝時刻:黑色行動6》、《電馭叛客 2077》、《F1 22》、《極地戰嚎6》、《太空戰士XIV》、《魔物獵人 荒野》、《碧血狂殺2》、《死亡回歸》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《黑神話:悟空》,以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形品質為最高,有光追則開啟光追最高,無 DLSS 、無 FSR、無畫格生成的原生畫質,測試 1080p解析度。另外《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》因為光追太慘,所以有額外關閉無光追的效能測試。

12款遊戲平均 FPS 比較

DLSS 遊戲效能

針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,包括《決勝時刻:黑色行動6》、《F1 22》、《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。

決勝時刻:黑色行動6

F1 22

魔物獵人 荒野。這部分 RTX 5050 超過 RTX 4060 Ti ,不過有可能是早期測試 RTX 4060 Ti 時驅動造成的差異。

黑神話:悟空。RTX 5060 Ti 效能低於 RTX 5060 這是不太合理就是,但這也應該是早期驅動差異,因為卡也不在身邊,無法再進行測試。

電馭叛客 2077

功耗與溫度測試

GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC 有支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心50度左右,記憶體溫度54度,風扇 0% 停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約 14W。

使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖, GPU 核心最高溫控制在72.7度左右,記憶體溫度68度,風扇轉速大概在51%,最大 FPS 為165,平均 FPS 163,差異很小,沒有明顯溫控降速。燒機時功耗最高約 130W。

溫度,待機時風扇停轉核心約50度,Furmark 最高控制在73度左右。

功耗,待機約 14W,Furmark 峰值 130W 。

小結

在遊戲效能方面,若僅以原生畫質、不啟用 DLSS 進行測試,MSI RTX 5050 GAMING OC 在 12 款遊戲、1080p 解析度下的平均 FPS 為 66.6。雖然已超過及格線的 60 FPS,但在《電馭叛客 2077》、《黑神話:悟空》等 3A 大作中,效能仍顯不足。不過這些測試皆為特效全開狀態,若適度降低畫質或啟用 DLSS,體驗會更流暢。整體來看 RTX 5050 相比 RTX 5060 大約低了 26%。

雖然 RTX 5050 被定位為入門級顯卡,但作為 RTX 50 系列的一員,它依然完整支援 DLSS 4。隨著越來越多遊戲加入支援,DLSS 4 的多幀生成技術能顯著提升效能。例如在 3DMark 測試中,開啟 DLSS 4 後,效能從 12.97 FPS 飆升至 107.17 FPS;在《電馭叛客 2077》更是由 18 FPS 提升至 213 FPS(Ultra Performance 模式),幾乎高出 11 倍。當然,畫質會隨模式不同而有所差異,若覺得 Ultra Performance 畫面不佳,也能選擇 2 倍或 Balanced 模式來取得更好的平衡。

目前 RTX 5050 的售價介於 8590 至 9490 元,而 RTX 5060 則落在 10890 至 13290 元。若以最低價計算,兩者價差約 21%,但效能落差則在 20%~30% 之間,性價比而言是 RTX 5060 比較高,不過 RTX 5050 的售價壓在萬元以內,這也是對於預算有限又希望體驗光追與 DLSS4 的玩家,最低入門票的選擇。